Mois : août 2020

23ème Dimanche – Année A – 6 septembre 2020 – Évangile de Matthieu 18, 15-20

Évangile de Matthieu 18, 15-20 La vie en Église La décision cruciale est prise et Jésus ne se reprendra jamais : en route vers Jérusalem, à trois reprises, il réitère à ses disciples l’annonce de sa passion. Celle-ci est nécessaire (« il faut ») mais elle n’est point un terme final, elle portera du fruit ainsi que, dès…

La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Église

Présentation par Mgr. Ripa ( extraits) La Congrégation pour le Clergé vient de publier une instruction sur « la conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Église ». Elle veut concrétiser, dans la vie de l’Église, l’impulsion que le Pape François ne cesse de donner en invitant à la « sortie missionnaire » (La joie…

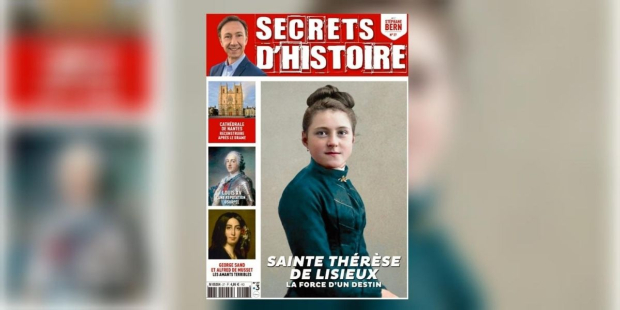

Après son succès sur France 3, Thérèse de Lisieux débarque dans les kiosques

Sainte Thérèse de Lisieux n’en finit décidément pas de faire l’actualité. Après l’émission à succès sur France 3 à heure de grande écoute le 4 mai dernier, place à la Une du magazine Secrets d’Histoire en kiosque dès ce jeudi 20 août. L’émission « Secrets d’Histoire » de Stéphane Bern consacrée à Thérèse de Lisieux diffusée le…

“Le désespoir d’un prêtre est quelque chose de particulièrement triste”

Interview de Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes Sur Twitter, vous écrivez : « En deux jours, j’apprends le suicide de deux prêtres que je connais, de la même génération (la cinquantaine). Des pasteurs donnés à leur ministère. Alors pourquoi ? Nous, les responsables, avons-nous su entendre leur souffrance? »… J’ajouterais une troisième question. En apprenant le deuxième suicide, j’ai…

22ème Dimanche – Année A – 30 août 2020 – Évangile de Matthieu 16, 21-27

Évangile de Matthieu 16, 21-27 Le Disciple marche derrière Jésus L’Évangile de ce jour enchaîne sur la scène lue dimanche passé et inaugure solennellement la nouvelle étape de la mission de Jésus par une annonce ahurissante : « A partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem,…

U.S.A. : L’Eglise veut renouer avec les jeunes

Fin juillet, l’épiscopat américain a lancé un processus de dialogue d’un a avec les jeunes. Fortement décrédibilisée par la crise des abus sexuels, l’Église catholique cherche à redevenir attractive auprès d’une jeunesse qui s’éloigne d’elle massivement. « C’est sûr qu’aujourd’hui beaucoup de jeunes préfèrent regarder Netflix plutôt que d’aller à la messe ». « Notre Eglise est bien…

Le train de la vie

par JEAN D’ORMESSON « À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents.Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous.Pourtant, à une station, nos parents descendront du train,nous laissant seuls continuer le voyage… Au fur et à mesure que le temps passe,d’autres personnes montent dans le train.Et elles seront importantes :notre fratrie, nos…

21ème Dimanche – Année A – 23 août 2020 – Évangile de Matthieu 16, 1

Évangile de Matthieu 16, 13-20 Tu es le Messie Fils :Tu es Pierre Depuis l’exécution de son maître Jean-Baptiste, Jésus bouge beaucoup et notamment il s’aventure quelques fois hors de sa Galilée. On le devine en recherche. Il fait ainsi trois expériences sur la foi. D’abord, chez les Cananéens qu’on lui avait dépeints comme exécrables, il rencontre…

20ème Dimanche – Année A – 16 août 2020 – Évangile de Matthieu 15, 21-2

Évangile de Matthieu 15, 21-28 La femme qui a ouvert Jésus au monde Coïncidence : au moment où une terrible catastrophe vient de ravager sa capitale, l’évangile nous raconte le passage de Jésus au sud du Liban. C’est seulement la seconde fois qu’il sort de sa Galilée : la première fois, il avait essayé vers l’est, en…

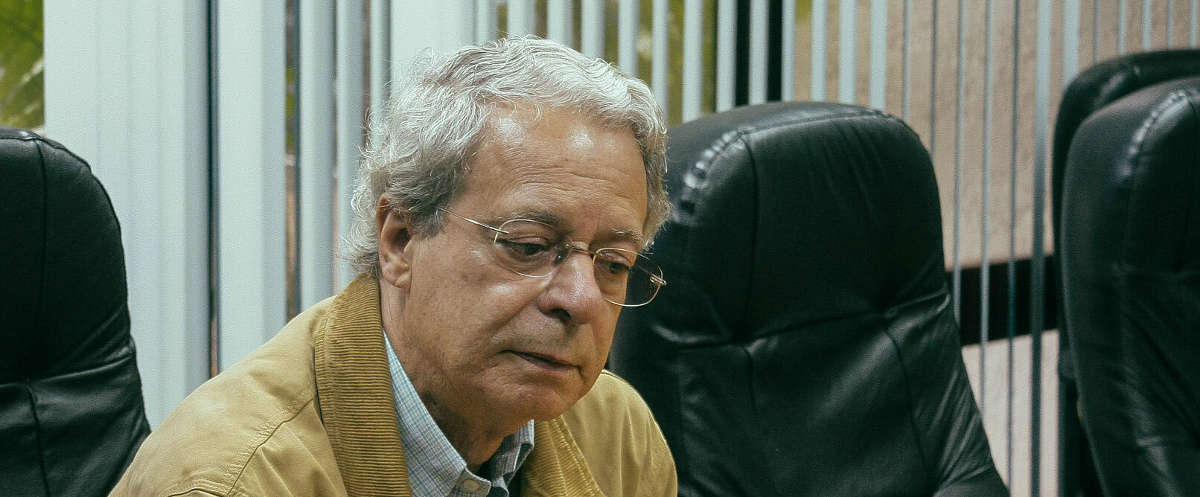

Frei Betto, dominicain brésilien, accuse Bolsonaro de «génocide»

Le théologien de la libération brésilien Frei Betto accuse de «génocide» le gouvernement du Brésil, en rapport à la façon dont il gère la crise du coronavirus dans le pays. Dans une lettre ouverte, le dominicain estime que le président populiste de droite Jair Bolsonaro a voulu l’hécatombe actuelle. Pour Frei Betto, Jair Bolsonaro a…

Fête de l’Assomption – année A – 15 août 2020

En relisant le Concile Vatican IIConstitution sur l’Église – Chap. 8 : Marie (extraits) La Vierge immaculée, préservée de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers… La maternité de…

19ème Dimanche – Année A – 9 août 2020 – Évangile de Matthieu 14, 22-33

Évangile de Matthieu 14, 22-33 Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur Un soir, en pleine campagne, une foule reçoit à manger gratis, elle est rassasiée et constate en outre des surplus abondants: on s’attend donc à une explosion, un débordement d’enthousiasme. Pas du tout. La suite du récit de Matthieu surprend : aucune réaction. Jésus renvoie les…