Résurgences

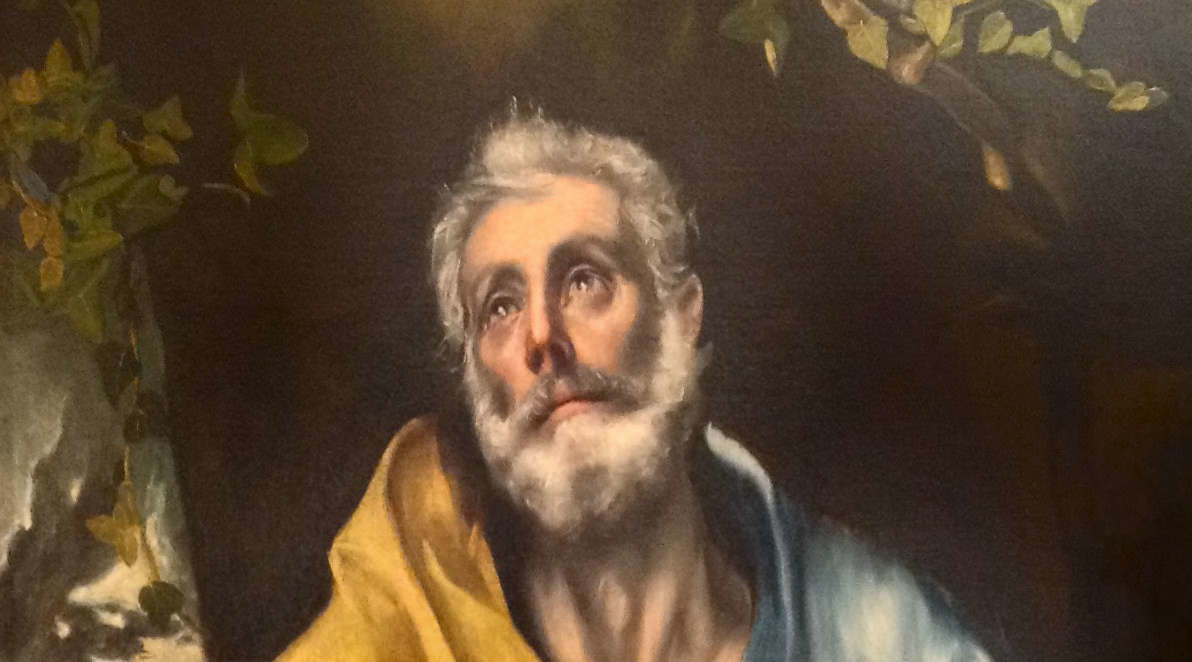

Il passa un vêtement et se jeta à l’eau

Aujourd’hui, le récit de la pêche miraculeuse selon saint Jean. C’est la troisième et ultime apparition du ressuscité dans l’Évangile. Les disciples sont sortis pêcher de nuit, ils ne prennent rien ; le Christ leur apparaît au lever du jour et la pêche est abondante.

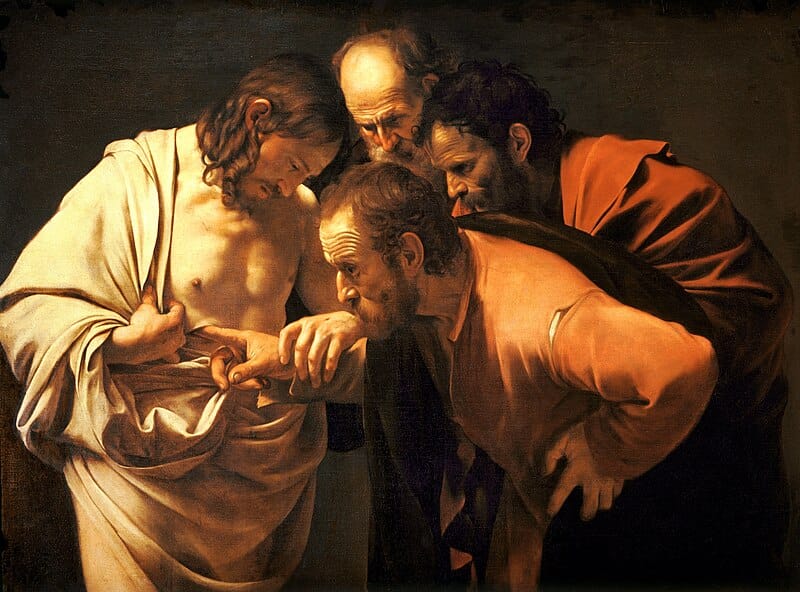

Touche mes plaies

Un vieux frère me racontais autrefois qu’il n’appréciait pas vraiment le tableau du Caravage qui illustre l’Évangile d’aujourd’hui, où l’on voit littéralement le Christ se saisir de la main de Thomas pour la plonger dans la blessure de son côté. Il n’aimait pas sa connotation très chirurgicale, son côté crûment charnel. Je crois que c’est…

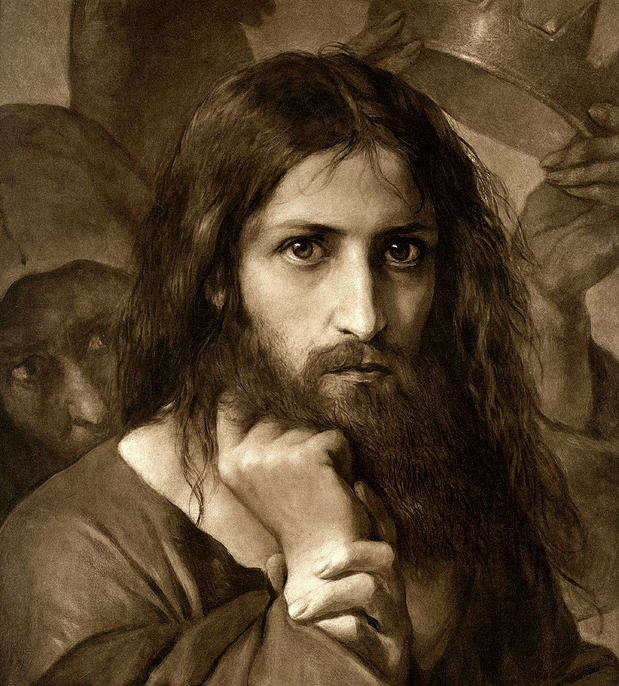

Du tombeau à la lumière

Nous avons médité, jeudi passé, à l’occasion du Lavement des pieds et de la dernière Cène, sur l’angoisse qui devait tirailler Jésus alors qu’il voyait la mort s’approcher inexorablement ; sur les larmes qui devaient lui monter aux yeux, alors qu’il partageait un dernier repas avec Judas : « Pourquoi me fais-tu ça ? Pourquoi ce rejet, cette violence, cette…

Violence de l’angoisse, humilité de l’amour

Je crois que, dans le christianisme, où ils sont si fortement liés, on peut souvent parler des esprits comme des corps, l’un reflétant l’autre. Bien des signes de notre corps témoignent de notre état d’esprit, tandis que la souffrance physique souvent nous assombrit l’âme. Je crois qu’il y a des pensées qui agissent comme un…

D’acclamations en abandons

Il y a un dicton qui dit : c’est dans l’adversité qu’on reconnaît ses amis, qui souligne la superficialité de certaines de nos relations. Peut-être avez-vous déjà pu vérifier qu’à mesure que s’accumulent les problèmes, on est de moins en moins soutenu, de plus en plus délaissé. Quand le malheur s’abat sur quelqu’un, il se trouve…

Qui peut juger ?

Le passage de l’Évangile de ce dimanche qui relate l’histoire de la Femme adultère est le seul du Nouveau Testament qui mentionne que Jésus écrive. Par deux fois, Jésus se baisse et écrit sur le sol. Ce n’est pas tant le fait que Jésus sache lire et écrire qui importe ici – c’était le cas…

Quand la joie de Dieu transcende nos hontes

La parabole du Fils prodigue est un des plus grands textes de la spiritualité chrétienne, une des plus belles pages de la littérature antique. C’est personnellement un texte qui me parle beaucoup – ma vocation religieuse est un retour de fils prodigue.

Ressentiments et conversion

A l’époque de Jésus, la croyance était fort répandue que les malheurs – les guerres, les famines, les maladies – étaient un châtiment de Dieu. Soit que soi-même on ait péché, soit que ce fut la faute de nos parents, de notre tribu ou de tout le peuple. Dans la Bible, les prophètes n’annoncent pas…

Transfigurations

Ce texte qui relate, selon Luc, le récit de la Transfiguration est très construit. C’est une œuvre tellement emplie de symbolique juive et chrétienne, de liens avec d’autres parties du nouveau et de l’ancien testaments – tellement pleine d’un sens presque graphique – que la tentation est forte de la lire comme telle : un texte…

Ne nous laisse pas entrer en tentation

Savez-vous que la gourmandise n’est pas un péché ? C’est la gloutonnerie – se jeter sur la nourriture – qui l’est. Une envie n’est pas un péché ; s’enivrer de désir, si.

Le soin de l’âme

Aujourd’hui trois petites paraboles. Elles font suite à l’enseignement spirituel de Jésus de la semaine passée : « Soyez miséricordieux. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Pardonnez. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut »

Tendre l’autre joue

Dimanche passé, j’avais abordé les nombreux paradoxes que nous présentent les Évangiles, notamment dans les Béatitudes : Heureux êtes-vous si vous êtes pauvres, si on vous méprise, etc. Aujourd’hui encore, une attitude paradoxale que nous propose le Christ : aimer ses ennemis, tendre l’autre joue à celui qui nous frappe. Peut-être vous souvenez-vous : nous avions abordé alors…