Mois : juillet 2019

18ème dimanche ordinaire – Année C – 4 août 2019 – Évangile de Luc 12, 13-21

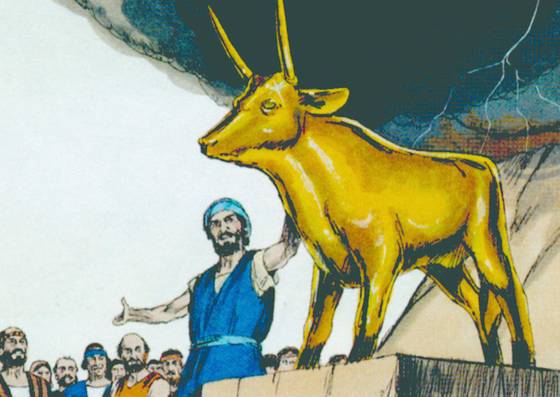

ÉVANGILE DE LUC 12, 13-21 «LE VEAU D’OR EST TOUJOURS DEBOUT» Se passe-t-il un seul jour où un scandale n’éclate ? Des nantis se font domicilier dans un pays étranger afin d’échapper à l’impôt. Des multinationales détournent leurs revenus pharaoniques dans des paradis fiscaux. Des politiciens acceptent des pots-de-vin et abusent des biens sociaux. Des dirigeants…

PAPE FRANCOIS — NON A LA NOUVELLE IDOLATRIE DE L’ARGENT

55. … Nous acceptons paisiblement la prédominance de l’argent sur nous et sur nos sociétés. Nous avons créé de nouvelles idoles. L’adoration de l’antique veau d’or (cf. Ex 32, 1-35) a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l’argent et dans la dictature de l’économie sans visage et sans un but véritablement…

LA FOI EXIGE UNE CONVERSION DES MODES DE VIE

Pour répondre à l’appel du pape dans son encyclique sur l’environnement, la Conférence des Évêques de France a publié un nouveau document sur les modes de vie que nous avons à adopter aujourd’hui. Ce livret offre une série de questions pour réfléchir, débattre en réunion et décider de conversions pratiques. En voici quelques-unes. En tant…

17ème dimanche ordinaires – Année C – 28 juillet 2019 – Évangile de Luc 11, 1-13

ÉVANGILE DE LUC 11, 1-13 APPRENDS-NOUS A PRIER Dimanche passé, la jeune Marie nous rappelait que pour connaître Dieu et son projet de Royaume, il faut écouter l’enseignement de Jésus, donc lire et relire son Evangile. Aujourd’hui un disciple anonyme nous apprend que, en retour, pour parler à Dieu, il nous faut également le demander…

XIème FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT

Jean est étudiant en école de commerce et suit également une formation en addictologie. Vice-président du bureau national des Chrétiens en grande école (CGE), il a participé au XIe Forum international des jeunes. Ce forum faisait suite au Synode des jeunes et à la publication par le Pape François de l’exhortation apostolique « Christus Vivit ». Voici son témoignage.

16ème dimanche ordinaires – Année C – 21 juillet 2019 – Évangile de Luc 10, 38-42

ÉVANGILE DE LUC 10, 38-42 ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU Contrairement à son maître Jean-Baptiste qui menait une vie ascétique dans un lieu écarté où il attendait que les gens viennent à lui, Jésus d’emblée a décidé d’aller à la rencontre des gens à travers villes et villages de Galilée pour leur annoncer la Bonne…

SEIGNEUR, COMBIEN J’AIME TA LOI

Ce 30 juin à Jérusalem, l’équipe des rabbins hassidiques de TORAH-BOX a intronisé un nouveau rouleau de la TORAH. Son écriture par un scribe spécialisé, avec une plume d’oie, sur un parchemin choisi, a duré plus d’un an. Enroulée dans un beau manteau, apportée sous un dais nuptial – car la TORAH scelle les noces…

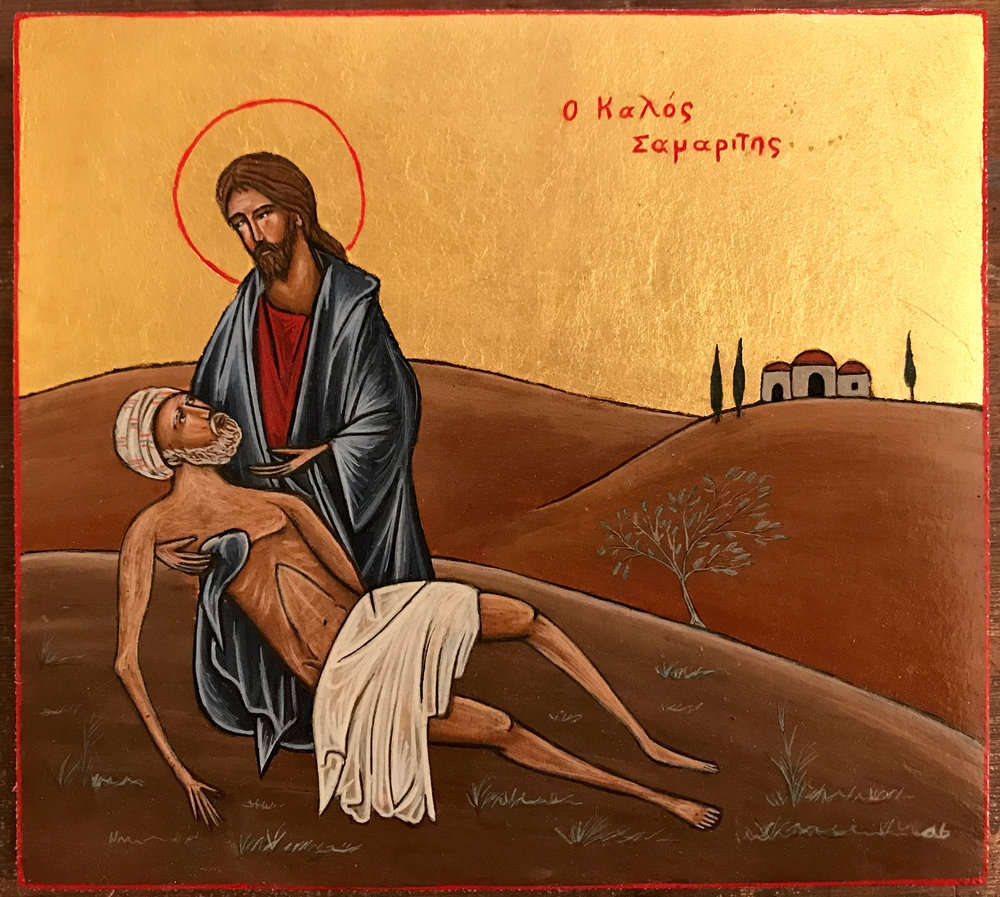

15ème dimanche ordinaires – Année C – 14 juillet 2019 – Évangile de Luc 10, 25-37

ÉVANGILE DE LUC 10, 25-37 JÉSUS LE BON SAMARITAIN Dans cette célèbre parabole du Bon Samaritain, Jésus opère un élargissement pour réorienter notre vie et nous apprendre à aimer vraiment. Ne nous demandons pas « qui est mon prochain ? », cessons de nous placer au centre et de juger jusqu’à qu’à quelle distance notre amour consent à…

SE FAIRE LE PROCHAIN — LUTTE CONTRE LA LÈPRE

Le nombre des lépreux dans le monde diminue mais il reste que, chaque année, plus de 200.000 personnes entendent le terrible verdict : « Vous avez la lèpre ! » Or aujourd’hui nous sommes au seuil d’une percée extraordinaire : la mise au point d’un vaccin. Le conseiller médical d’ACTION DAMIEN communique : « Les premières recherches et les premiers tests sont…

14ème dimanche ordinaires – Année C – 7 juillet 2019 – Évangile de Luc 10, 1-20

ÉVANGILE DE LUC 10, 1-20 ALLEZ ! JE VOUS ENVOIE Les premiers évangiles, Marc et Matthieu, ne rapportent qu’un seul envoi en mission : celui des 12 apôtres par Jésus. Luc, lui, ajoute un second envoi de 72 disciples : cela signifie que l’évangélisation est un devoir également confié à tous les fidèles qui suivent Jésus et pas…

LE PAPE DÉNONCE LE MANQUE DE VOLONTÉ FACE A LA FAIM DANS LE MONDE

Recevant en audience les participants à la 41e session de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Pape François a estimé que la faim dans le monde est le résultat « du manque de compassion et de volonté politique ».