Mois : juin 2021

14ème dimanche – Année B – 4 juillet 2021 – Évangile de Marc 6, 1 – 6

Évangile de Marc 6, 1 – 6 Jésus Méconnu parce que Trop Connu Émerveillés par la guérison de la femme et surtout par la réanimation de la petite fille de Jaïre, les spectateurs devaient sans doute supplier Jésus de prolonger son séjour parmi eux: il y avait tant de malades à guérir. On l’adulerait, on…

Véronique Devise, à la tête du Secours catholique France

Véronique Devise, 56 ans, doit succéder ce mardi 15 juin à Véronique Fayet à la présidence du Secours catholique. Originaire du Pas-de-Calais, cette assistante sociale de formation est réputée pour son écoute et son efficacité. Quand on lui parle de ce nouveau poste à la tête du Secours catholique elle désamorce d’un sourire : « Au Secours catholique…

Échos du Monde

82,4 millions, c’est le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et les exactions, souligne le rapport annuel l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR) publié vendredi 18 juin. Ce chiffre, qui compte le nombre de réfugiés, de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et de demandeurs d’asile, est deux fois plus élevé qu’il y a…

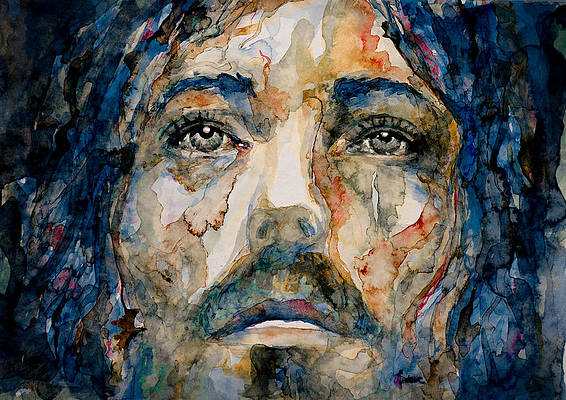

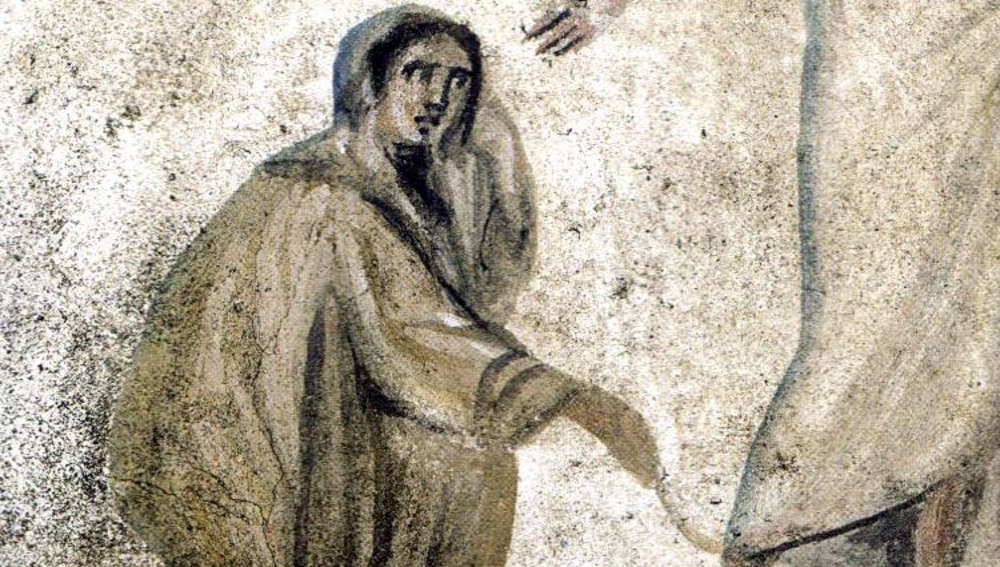

13ème dimanche – Année B – 27 juin 2021 – Évangile de Marc 5, 21- 43

Évangile de Marc 5, 21- 43 O Mort, où est ta victoire ? ( 1 Cor 15, 55) Après l’enseignement des paraboles, les miracles de Jésus se succèdent : dans la barque chahutée sur le lac de Galilée, Jésus d’un mot intime à la tempête l’ordre de se calmer. Puis en terre païenne de Décapole, Jésus rencontre…

Pape François : La lutte contre le blanchiment d’argent

Le 8 octobre 2020, le pape François a adressé un discours aux experts du Comité du Conseil de l’Europe (Moneyval) – en mission depuis la fin du mois de septembre au Vatican afin d’évaluer les mécanismes contre le blanchiment d’argent -, soulignant que leur travail lui tenait « particulièrement à cœur ». Travail qu’il estime « étroitement lié à…

Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ?

par Bertrand BADRE Bertrand Badré a été directeur général financier de la Banque mondiale. Dans son nouveau livre, il demande si la crise peut donner l’opportunité de modifier le système actuel en dépassant la logique du profit à court terme. ( « Voulons-nous changer le monde ? » – éd. Mame – 17 euros) – Extraits : « Ne gâchons…

12ème dimanche – Année B – 20 juin 2021 – Évangile de Marc 4, 35 – 41

Évangile de Marc 4, 35 – 41 Vous n’avez pas encore de foi ? Dès ses premières lignes, Marc avait pointé la mission essentielle de ce Jésus inconnu venu à l’improviste et circulant à travers les villages au bord du lac de Galilée : PROCLAMER. « Il proclamait : Le temps est accompli et le Règne de Dieu s’est…

Consulter largement les Laïcs

« …A l’origine, le mot synode vient de « sun » (ensemble)– ce qui veut dire que toutes les voix, toutes les sensibilités doivent être entendues- et odos (chemin) – ce qui implique qu’aucune décision ne surplombe la route. Il faut pouvoir avancer sans questions taboues, en mettant tout sur la table pour discerner. Cela nécessite de ne pas…

Foi et Religion dans une société moderne

Mgr De Kesel, archevêque de Bruxelles L’Eglise semble traverser une longue crise. Comment décririez-vous l’état du christianisme en Belgique ? Est-il en train de disparaître ? Non je suis absolument convaincu que ce n’est pas le cas. Il s’agit de bien comprendre la crise et l’épreuve que les catholiques traversent. A la suite de la modernité, qui…

Fête du Corps et du Sang du Christ – Année B – 6 juin 2021 – Évangile de Marc 14, 12 – 26

Évangile de Marc 14, 12 – 26 Célébration et Adoration Sur la colline qui s’élève en face de notre couvent de Liège se dresse la Collégiale St Martin où Sœur Julienne, augustinienne du mont Cornillon, inspirée, disait-elle, par une révélation, obtint, en 1246, l’instauration d’une nouvelle fête en l’honneur de l’Eucharistie, bientôt appelée « la Fête-Dieu ».…

Le Concile Vatican II l’avait dit

La participation pleine et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie.(§ 14) Dans la célébration, la sainte Écriture a une importance extrême…Il faut promouvoir ce goût savoureux et vivant de l’Écriture ( § 24) La participation active…

« L’Eglise traverse une crise »

Josef De Kesel, cardinal de Belgique Voici quelques-uns des passages marquants du livre. Vers la fin de l’Eglise? « Que l’Église traverse une crise est indéniable, mais qu’elle s’achemine vers sa fin est inexact. Il vaut mieux essayer de comprendre les signes des temps et accepter de plein gré le changement de situation. L’Église devra dans…