Mois : janvier 2019

4e dimanche ordinaire – Année C – 3 février 2019 – Évangile de Luc 4, 21-30

« Jésus leur dit : Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre ». Jésus révèle l’heure de Dieu qui sort à notre rencontre pour nous appeler à prendre part à son heure de « porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en…

DOCUMENT D’INFORMATION D’OXFAM – JANVIER 2019

Notre économie est défaillante : des centaines de millions de personnes vivent dans l’extrême pauvreté alors que d’immenses richesses sont concentrées dans les mains d’une minorité.

DEUX SŒURS IRANIENNES CONVERTIES, ARRÊTÉES ET TORTURÉES

Deux sœurs iraniennes converties au christianisme, Shima et Shokoufeh Zanganeh, ont été arrêtées le 2 décembre dernier à leur domicile par des policiers en civil qui l’ont perquisitionné et saisi des Bibles et de la littérature chrétienne. Les deux jeunes femmes ont été transférées dans les locaux des services de renseignements d’Ahvaz dans le sud-ouest…

3e dimanche ordinaire – Année C – 20 janvier 2019 – Évangile de Luc 1, 1-4 et 4, 14-21

« La fracture sociogéographique qui s’est progressivement creusée en France est en train de disloquer notre pays. Ce peuple de France veut vivre dignement du fruit de son travail et il le fait savoir… Il y a le feu. Notre maison commune France brûle…. Cette atmosphère possiblement insurrectionnelle est inquiétante. Cette nouvelle question sociale est, sous…

APPEL POUR UN NOUVEAU CATHOLICISME SOCIAL

Denis Moreau, Tugdual Derville, Joseph Thouvenel, Gaultier Bès, Patrice Obert… dix-neuf intellectuels catholiques, issus d’écoles de pensée différentes, lancent un appel pour un nouveau catholicisme social. Face à la crise des gilets jaunes et la question sociale contemporaine, « plus grave encore que celle du 19e siècle », ils veulent élaborer un carrefour en vue de…

INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS 2019

Chaque année, Portes Ouvertes dévoile son index mondial de persécution des chrétiens dans le monde. En 2019, la palme revient à la Corée du Nord où, pour la 3e année consécutive, la violence contre les chrétiens continue d’augmenter. Si un chrétien est découvert, il est soit tué sur place, soit envoyé en camp de travail forcé avec sa famille.

JEUNES POUR LE CLIMAT

Les jeunes élèves ont décidé de manifester à Bruxelles tous les jeudis en faveur du climat. 3000 la 1ère fois, ils étaient 12.500 participants le jeudi suivant – en dépit des interdits de manquer les cours donnés par les établissements. « C’est hyper-important d’être là ! C’est notre futur qui est en jeu…A quoi sert d’aller à…

2e dimanche ordinaire – Année C – 20 janvier 2019 – Évangile de Jean 2, 1-11

Cette année encore, des livres vont à nouveau paraître pour raconter les viesde Louis XIV, Napoléon, Victor Hugo et autres personnages célèbres.Pourtant on ne compte pas les ouvrages qui s’amoncellent déjà à leur sujet.Mais la recherche fait toujours des progrès, on découvre de nouveaux documents,on précise les circonstances, les habillements, les déplacements, etc.,le but étant…

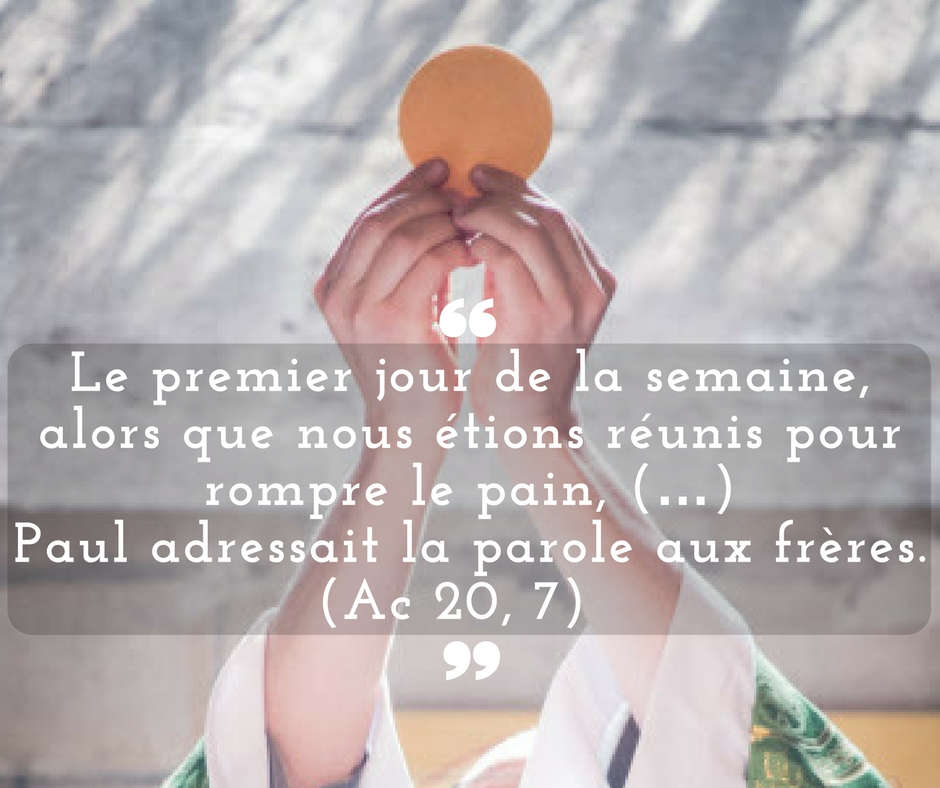

CONCILE VATICAN II – LA LITURGIE

L’Église se soucie d’obtenir que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets.

LE DIMANCHE : JOUR DE FÊTE PRIMORDIAL

L’Église célèbre le mystère pascal chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la Parole de Dieu et participant à l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et…

Fête du Baptême de Jésus – Année C – 13 janvier 2019 – Évangile de Luc 3, 15-22

D’un dimanche à l’autre, nous faisons un bond de plusieurs années.Les années passent vite : l’enfant Jésus a grandi à Nazareth. Le seul événement important – que les évangiles ne mentionnent pas –fut la mort de Joseph, le père tant aimé. Jésus a repris son atelier et il travaille dur. Il doit maintenant, selon les récents…

Fête de l’Epiphanie – Année C – 6 janvier 2019 – Évangile de Matthieu 2, 1-12

Dans les grandes métropoles du monde, régulièrement des foules se rassemblent et défilent en criant haut et fort leurs revendications.Pancartes, calicots, coups de sifflets, trompettes, slogans hurlés à tue-tête, pétards … Il faut montrer que l’on est là, faire entendre ses volontés.Plus nombreux on est, plus on fait du bruit, mieux la manif’ est réussie.Que…