Étiquette : Pentecôte

La maîtrise du feu

Il y a des mots qui tuent et il y a des mots qui vivifient. Il y a des mots qui crucifient et il y a des mots qui ressuscitent. Il y a des mots qui blessent et il y a des mots qui guérissent. Il y a des mots poisons et il y a…

L’Esprit des mots qui embrasent

Il y a des mots qui tuent et il y a des mots qui vivifient. Il y a des mots qui crucifient et il y a des mots qui ressuscitent. Il y a des mots qui blessent et il y a des mots qui guérissent. Il y a des mots poisons et il y a…

Dimanche de Pentecôte – 28 mai 2023 – Évangile de Jean 20, 19-23

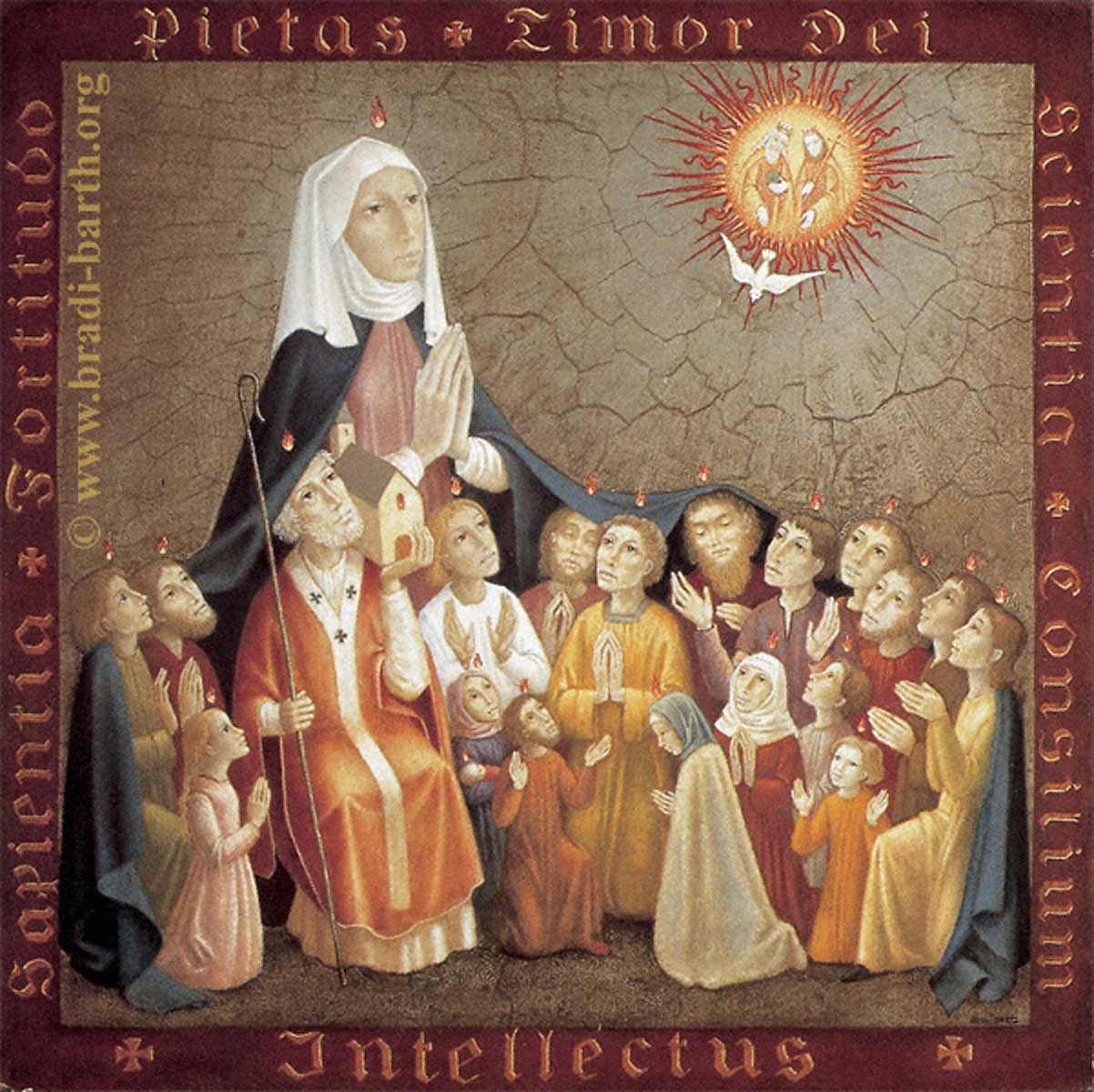

Évangile de Jean 20, 19-23 L’Esprit qui brûle en nous Il y a des chrétiens pour qui l’Esprit-Saint n’est jamais comme une langue de feu, c’est-à-dire un langage que nous percevons, et qui nous enflamme. Nous savons tous qu’en nous, il y a des mots et des idées qui se bousculent. Et nous savons tous…

Fête de la Pentecôte – Année C – 5 juin 2022 – Évangile de Jean 14, 15-26

Évangile de Jean 14, 15-26 Esprit, Souffle sur l’Église en Synode Comment imaginer l’état de bouleversement, de sidération dans lequel se trouvent les apôtres après la disparition définitive de Jésus ? Tout s’est passé tellement vite. Ils étaient des hommes du peuple, de la campagne, sans titres ni fortune, exerçant de petits métiers, pêcheurs, douanier …Un…

Dimanche de Pentecôte – Année A – 31 mai 2020 – Évangile de Jean 7, 37-39

Évangile de Jean 7, 37-39 NOUVELLE ALLIANCE :LA LOI DE LIBERTÉ Dans la Bible qui raconte son histoire, le petit peuple d’Israël assure avoir reçu une révélation tout à fait exceptionnelle. Le Dieu unique a scellé avec lui une Alliance basée sur l’observance de sa Loi. Ce privilège ne le place pas sur un piédestal mais…

Fête de la Pentecôte – Année C – Dimanche 9 juin 2019 – Évangile de Jean 14, 15-26

ÉVANGILE DE JEAN 14, 15-26 LE VENT SOUFFLE OU IL VEUT En l’année 30 de notre ère, à Jérusalem, un homme a été condamné à la crucifixion, il est mort devant de nombreux témoins et son cadavre a été déposé dans un tombeau. Or quelque temps plus tard, ses disciples qui s’étaient enfui sans rien…

Fête de la Pentecôte – Année B – 20 mai 2018

EVANGILE DE JEAN : DERNIER ENSEIGNEMENT DE JESUSLES 5 PROMESSES DU DON DE L’ESPRIT-SAINTSi vous m’aimez, vous observerez mes commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui restera avec vous pour toujours. (14, 15)L’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon Nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout…