Étiquette : Avent

Enceints de Dieu

Le récit de la visitation de Marie nous enseigne que la foi se reçoit et se ressent comme un enfant qui prend vie en soi et que l’on sent parfois tressaillir. Le croyant est enceint de la foi de Dieu et, comme Élisabeth, l’éprouve : elle a senti Jean-Baptiste tressaillir d’allégresse de sa rencontre avec Marie…

« Que devons-nous faire ? »

Nous voici au troisième dimanche de l’avent, le dimanche de Gaudete. Gaudete est le premier mot du chant d’entrée de la messe latine de ce dimanche. Il signifie « Réjouissez-vous ». Partout, dans l’Église, on célèbre aujourd’hui la joie.

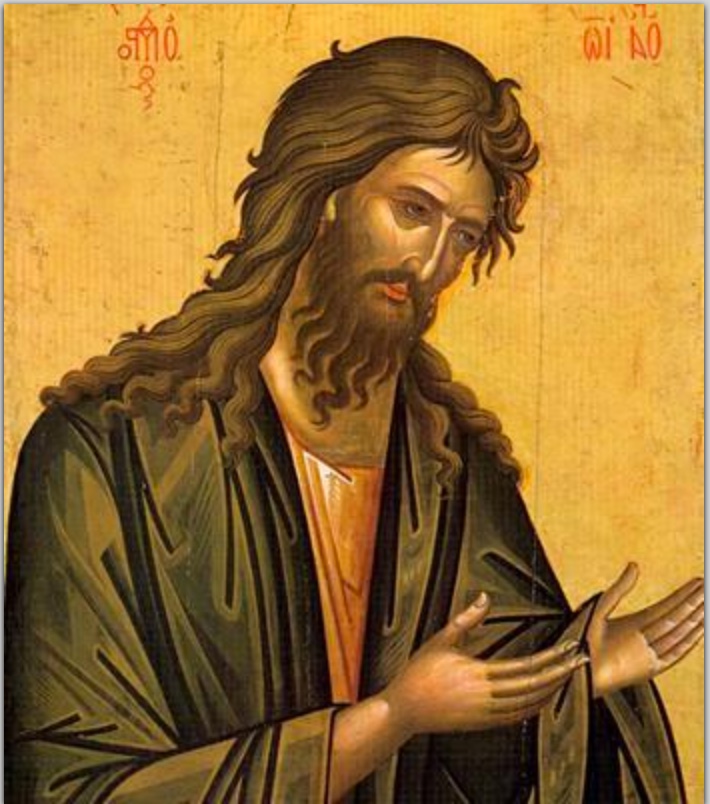

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

Le texte de l’Évangile d’aujourd’hui se divise en deux. D’abord, il se situe dans le temps par l’énumération des dirigeants laïcs et religieux de l’époque : Tibère, Hérode, Caïphe … Ce n’est pas une liste anodine. Elle rappelle la férocité du moment : la domination de Rome et la corruption des élites politiques et religieuses. Aux yeux…

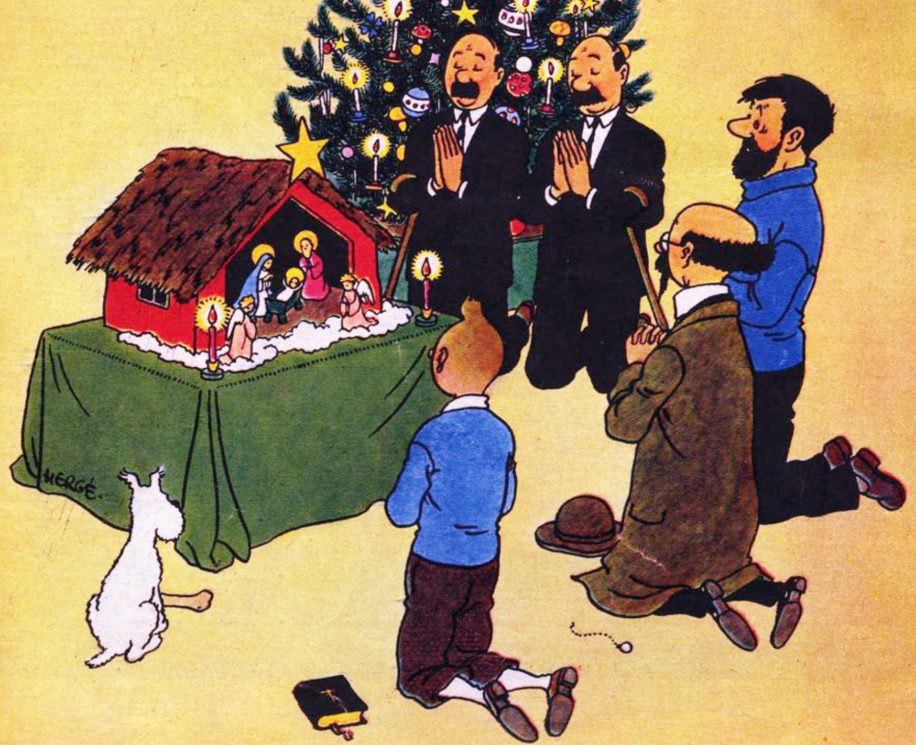

Crèche vivante

Nous sommes le premier dimanche de l’Avent. Voici le temps où nous nous préparons pour Noël, à la venue du Christ au monde, à l’incarnation de Dieu en notre humanité.

Quand vie et mort s’embrassent

Les icônes de la Nativité représentent souvent l’enfant Jésus emmailloté dans un linceul funéraire. C’est leur manière profonde de dépeindre le paradoxe de cette nuit de Noël où vie et mort s’embrassent pour l’éternité. Mort de cette humanité livrée à elle-même – à l’esclavage du péché – et vie de Dieu parmi les hommes. Le…

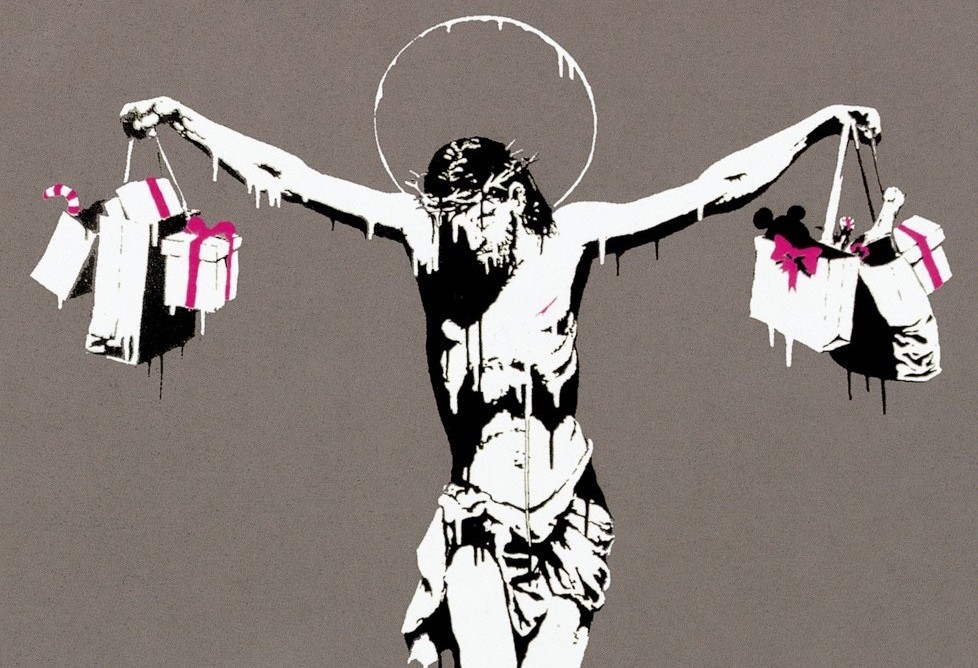

Où est la joie ?

Nous nous préparons à fêter Noël, c’est aujourd’hui le dimanche de Gaudete, le dimanche de l’Avent où spirituellement nous basculons de l’attente dans la joie. Et pourtant, partout dans le monde, ce ne sont que guerres qui éclatent et angoisses qui se répandent. C’est bientôt Noël, où trouver la joie ?

Les terres arides

On sent de l’empressement dans le texte du Livre d’Isaïe : « Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli ». C’est l’accomplissement d’une délivrance … Le contexte est celui du retour de l’exil à Babylone ; on est au VIe siècle avant Jésus-Christ ; le peuple marche dans le désert pour rentrer à nouveau en Terre…

La gestation de Dieu

Revoici le beau temps de l’Avent. Vous le savez, et l’Évangile nous le rappelle encore aujourd’hui, l’Avent est le temps des veilleurs, le temps de l’attente de la venue de Dieu. Mais une autre manière de le voir est comme un temps de gestation, celle du divin au sein de l’humain – Marie – mais…

4ème dimanche de l’Avent – Année A – 18 décembre 2022 – Évangile de Matthieu 1, 18-24

Évangile de Matthieu 1, 18-24 Un si grand mystère Avant le Concile Vatican II, dans la liturgie, lorsqu’on arrivait à la confession de Foi du Credo : « Par l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme », on s’agenouillait des deux genoux. Même si ce rite n’est presque plus pratiqué de nos…

3ème dimanche de l’Avent – Année A – 11 décembre 2022 – Évangile de Matthieu 11, 2-11

Évangile de Matthieu 11, 2-11 Gaudete Il y a un parfum de préliminaires amoureux dans la liturgie d’aujourd’hui. C’est le dimanche de Gaudete – « Gaudete » signifie « réjouissez-vous ». Réjouissez-vous car Il vient ! L’image des préliminaires amoureux est audacieuse mais elle est parlante. Aujourd’hui on se met en joie, en hâte même – avec une certaine exaltation –…

2ème dimanche de l’Avent – Année A – 4 décembre 2022 – Évangile de Matthieu 3, 1-12

Évangile de Matthieu 3, 1-12 L’heure du bain Parmi les quatre prières eucharistiques que le prêtre peut choisir pour célébrer la messe, j’aime beaucoup la quatrième, parce qu’elle présente, sous la forme d’action de grâce, un grand et beau résumé de toute l’histoire d’amour de Dieu pour le monde, ce que nous appelons communément l’histoire du…

1er dimanche de l’Avent – Année A – 27 novembre 2022 – Évangile de Matthieu 24, 37-44

Évangile de Matthieu 24, 37-44 Moi, nouveau-né Deux mille ans que l’Église fête Noël. Deux mille ans … Et où en est-on ? Deux mille ans que nous fêtons la délivrance ultime – Dieu qui se fait homme – deux mille ans que nous proclamons qu’un sauveur nous a été donné, qu’il est venu nous rejoindre et…