Catégorie : Dominicains

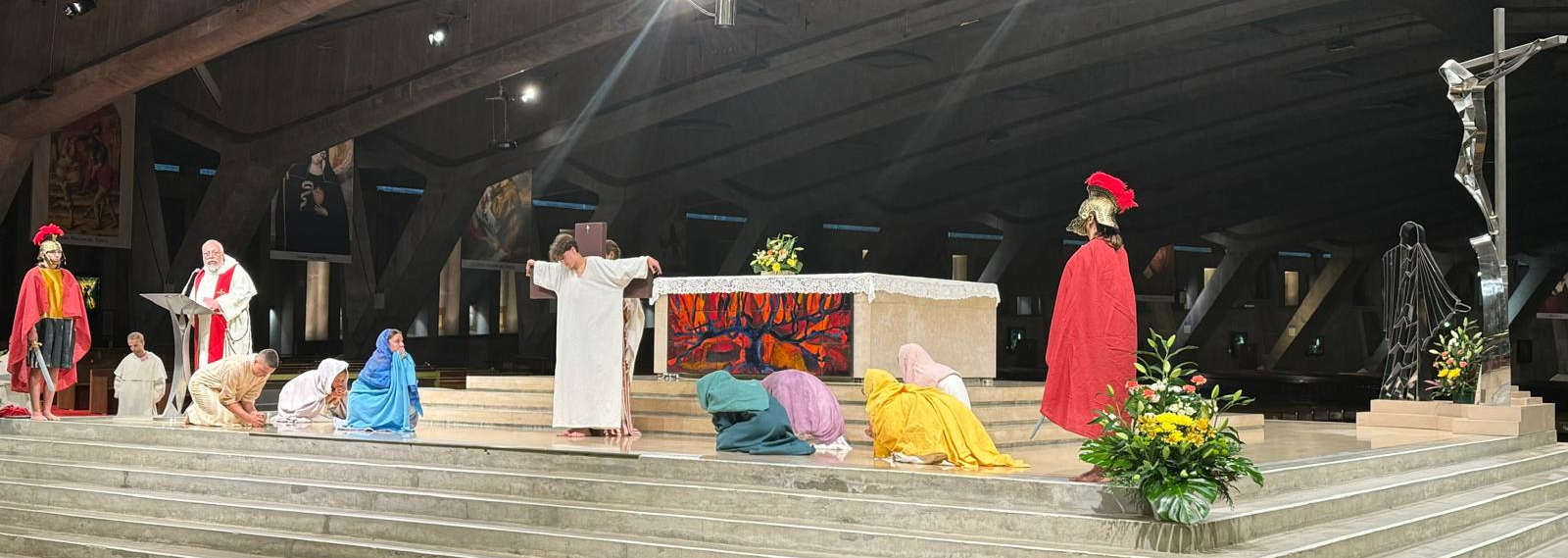

Chemin de croix

Le thème de notre pèlerinage est, cette année, « Marchons à la suite du Christ ! ». Voici la partie la plus difficile : la marche de Jésus vers la souffrance et la mort. Voici le Chemin de croix.

Félix et Élisabeth Leseur, d’une vie mondaine à une vie en Dieu

Parisiens de la Belle Époque, Félix et Élisabeth Leseur forment un couple séduisant, cultivé et plein d’esprit, enraciné dans le monde qui l’entoure. Dans « Élisabeth et Félix Leseur, itinéraire spirituel d’un couple », Bernadette Chovelon s’attache à dépeindre ces deux personnes qui ont su s’édifier l’une l’autre.

Fra Angelico : la Transfiguration

Au XVe siècle, le dominicain Fra Angelico a peint l’épisode de la Transfiguration dans une cellule de son couvent. Une scène sobre et dépouillée, inondée de lumière. L’œuvre est commentée par l’historien de l’art Venceslas Deblock.

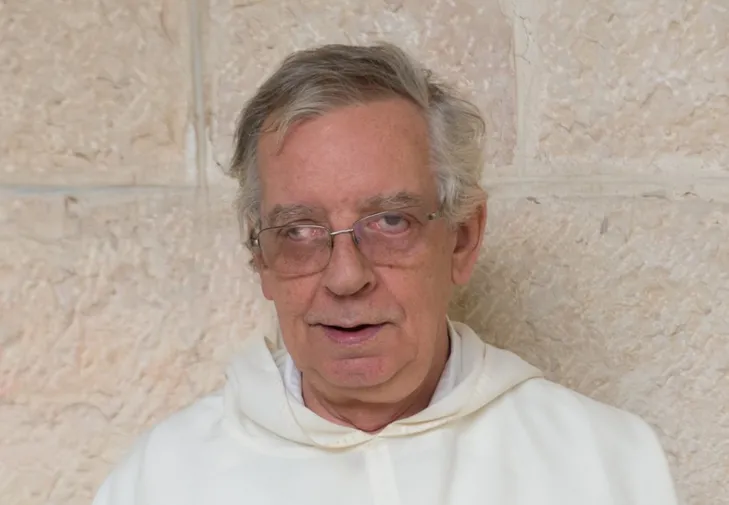

Mort d’Étienne Nodet, grand connaisseur de l’Antiquité juive

Le frère dominicain Étienne Nodet, professeur à l’École biblique et archéologique française (Ebaf) à Jérusalem, est décédé en Terre sainte dimanche 4 février, à l’âge de 79 ans.

Décès du frère Raphaël Devillers, o.p.

La célébration des funérailles de notre frère Raphaël Devillers o.p. a eu lieu ce matin, au couvent des Dominicains de Liège. Né à Liège le 18 octobre 1928, il y a vécu la majeure partie de sa vie pastorale. Il a fait profession dans l’Ordre le 22 octobre 1957 et a été ordonné le 5…

Le frère Olivier Poquillon nommé directeur de l’École biblique de Jérusalem

Le dominicain Olivier Poquillon, ancien secrétaire général de la Comece et jusqu’ici installé en Irak, a été nommé jeudi 17 août directeur de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem. Il succédera au frère Jean-Jacques Pérennès à la tête de cette prestigieuse institution spécialisée dans l’exégèse et l’archéologie biblique. — Le 15 août, il se…

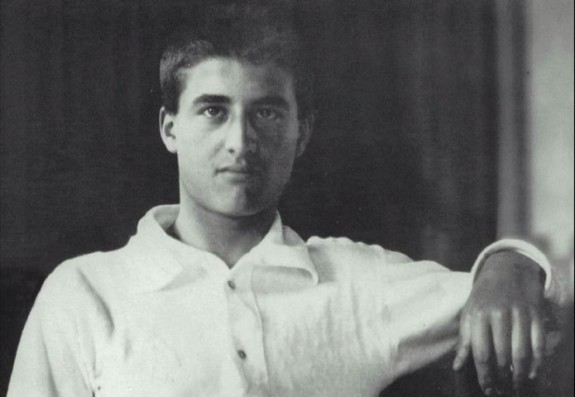

Pier Giorgio Frassati : l’homme des béatitudes

Pier Giorgio Frassati était un rocher de santé. Pourtant, à l’age de 24 ans, en cinq jours, il meurt. Le plus terrible sans doute est que sa famille ne s’en est pas tout de suite aperçu. Au même moment en effet, dans l’appartement familial, sa grand-mère était mourante de vieillesse et tout le monde était…

Quelques mots avant l’Apocalypse

Adrien Candiard, dominicain, 40 ans, prieur du couvent du Caire, spécialiste de théologie islamique. Plusieurs de ses livres ont remporté un grand succès. Le récent, « Quelques mots avant l’apocalypse », est n° 1 des ventes de livres religieux. Extraits de son interview dans « La Croix » du 9 10 2022. Les événements climatiques de l’été, comme la…

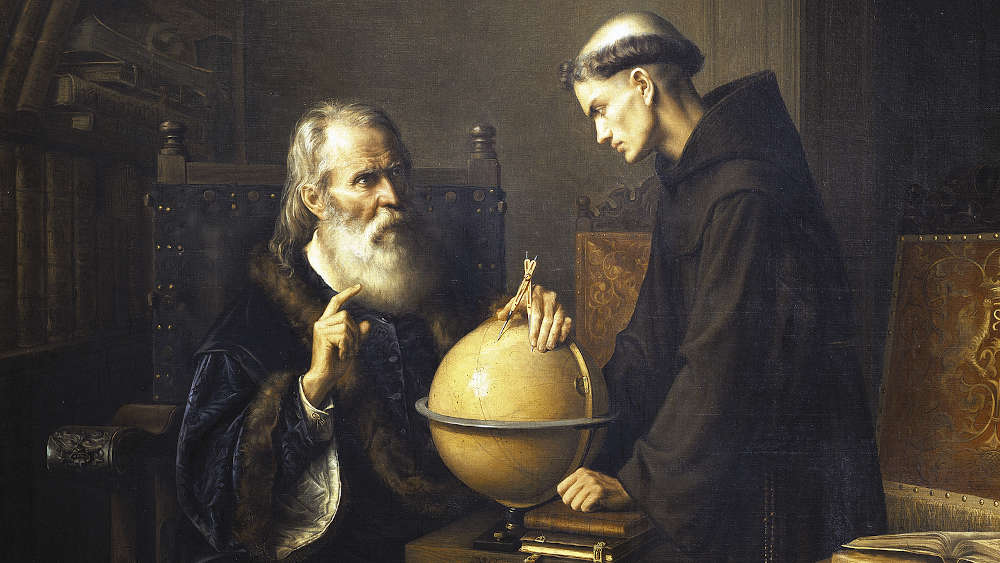

Opposition entre foi et science ?

Galilée, Copernic, Mendel, Lemaître, autant de noms qui évoquent les progrès scientifiques au cours des siècles. Certains ont été combattus par l’Église, d’autre en ont été des clercs. Alors que comprendre du positionnement de l’Église par rapport aux sciences ? Une opposition de principe ? La condamnation de Galilée en 1633 est souvent invoquée pour montrer l’existence…

Forage de Puits pour la Clinique en R.D.C.

Je m’appelle Jean-Bertrand Madragule Badi et j’ai été ordonné prêtre dominicain en République démocratique du Congo en 1994. Après avoir passé une vingtaine d’années en Allemagne j’ai été assigné le 28 décembre 2022 au Couvent Saint-Albert le Grand à Liège. La situation dramatique et catastrophique du Congo suite à la deuxième guerre de 1998 à…

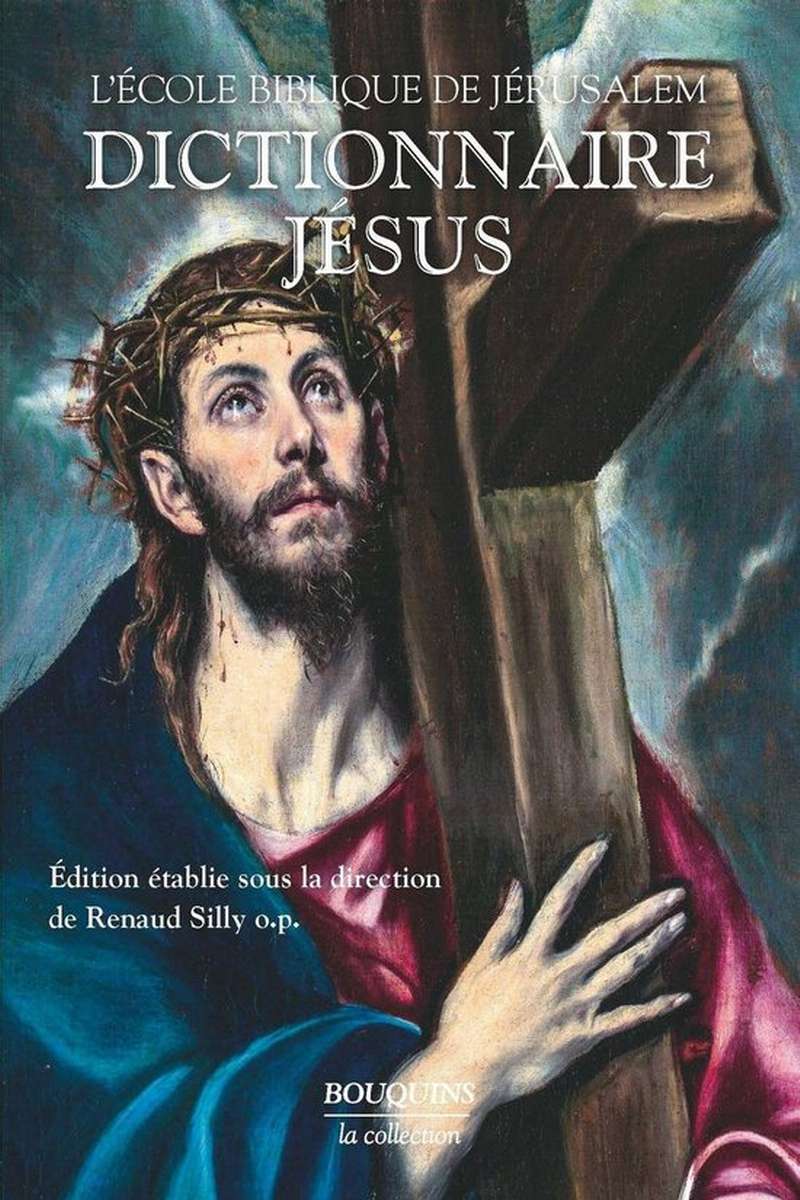

Dictionnaire Jésus

Préface par Renaud Silly et T. Vénard, o.p. (extraits) « …Les révolutionnaires l’ont singé dans leurs « petits livres », rouges du sang de leurs victimes, mais le seul « petit livre » vraiment révolutionnaire de Jésus est l’Évangile. La Parole qu’il recèle est puissance active. Jésus semble être le premier Juif qui ait comparé sa parole à une semence,…

Dans une culture de l’immédiat (1ère partie)

Par MARK PADREZ, Dominicain « … Notre culture a radicalement changé. En seulement 30 ans, nous sommes devenus très différents en raison de la technologie. De l’ordinateur, Internet, téléphones portables, tablettes, à Face Book, Twister, Instagram, Amazon et Zoom. Nous avons un accès immédiat les uns aux autres, aux divertissements, à la nourriture, aux vêtements, aux…