Mois : janvier 2021

4ème dimanche – Année B – 31 janvier 2021 – Évangile de Marc 1, 21-28

Évangile de Marc 1, 21-28 La Parole de Dieu est force de guérison A son baptême, Jésus, l’artisan de Nazareth, a reçu de Dieu la formule d’investiture messianique : « Tu es mon fils bien-aimé… » et le don de l’Esprit. Sans autre précision. Que faire ? Il commence à circuler à travers les villages de sa province autour…

Le pape François institue le dimanche de la Parole de Dieu

⸻ Extraits (suite) ⸻ 6. Avant de se manifester aux disciples, le Ressuscité apparaît à deux d’entre eux sur le chemin qui mène à Emmaüs. C’est le jour de la Résurrection, c’est-à-dire le dimanche… Au long du chemin, le Seigneur les interroge, se rendant compte qu’ils n’ont pas compris le sens de sa passion et…

Nous traiter avec respect

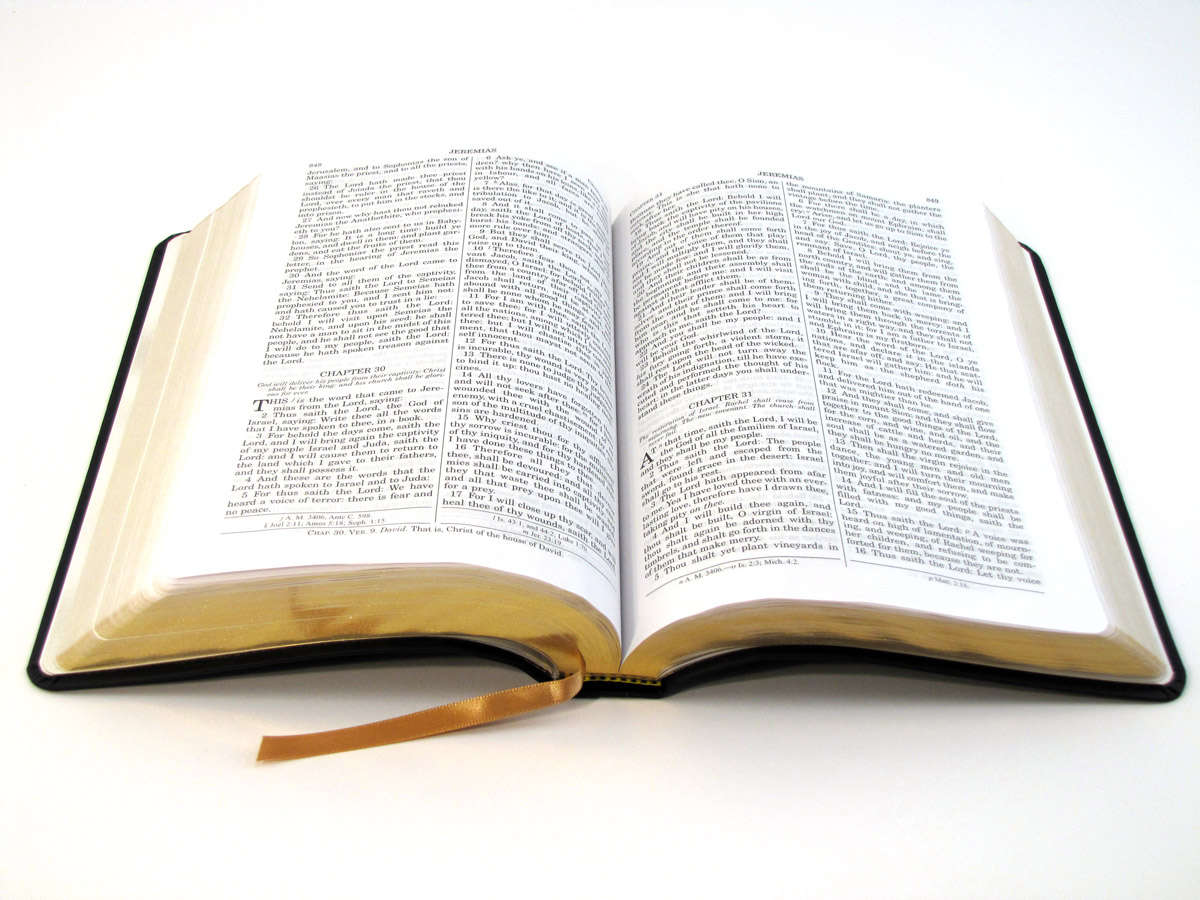

Washington D.C. – 20. 01. 2021 – Joe Biden a prêté serment sur la Bible familiale, traduction anglaise imprimée à Douai à la fin du 16ème siècle. ⸻ Extraits ⸻ « …Aujourd’hui, nous célébrons le triomphe, non pas d’un candidat, mais d’une cause, la cause de la démocratie. Nous avons appris une fois de plus que…

3ème dimanche – Année B – 24 janvier 2021 – Évangile de Marc 1, 14 – 20

Évangile de Marc 1, 14 – 20 Jésus proclame Dimanche de la Parole de Dieu Après un coup d’œil, dimanche passé, sur la version de Jean, nous reprenons le récit de Marc qui va nous conduire toute cette année. Retournons donc au point frontière du Jourdain. Jean-Baptiste continue de baptiser et d’appeler à la conversion…

Le pape François institue le dimanche de la Parole de Dieu

⸻ Extraits ⸻ 1. … Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la Parole de Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable.…

2ème dimanche – Année B – 17 janvier 2021 – Évangile de Jean 1, 35 – 42

Évangile de Jean 1, 35 – 42 Que cherchez-vous ? Fidèles au modèle scientifique, les historiens modernes s’appliquent à reconstituer l’événement ancien de la façon la plus précise possible : lieu, jour et heure, description des personnages, exactitude des propos tenus, etc. On replonge le lecteur dans le passé. Érudition et curiosité. Tout au contraire, les écrivains…

À la recherche des «fidèles disparus»

Le journal La Croix du 7 janvier a publié un dossier sur l’impact des mesures sanitaires sur la pratique des catholiques.Voici quelques extraits. ⸻ Clément, professeur d’université, a compris qu’il ne retournerait pas à la messe : « Nous avons pris du recul vis-à-vis du caractère un peu triste du rite dominical, pas très adapté aux enfants…La…

Baptême du Seigneur – Année B – 10 janvier 2021 – Évangile de Marc 1, 7-11

Évangile de Marc 1, 7-11 Le Baptême Ce dimanche nous fait faire un saut dans le temps : de la naissance de Jésus à sa première manifestation publique lorsqu’il se présente au baptême de Jean. Plus de trente ans se sont passés dont les évangiles ne disent rien mais qui méritent un temps de méditation. Ne…

L’Église domestique

par le Cardinal Mario Grech ⸻ Note préliminaire : en latin maison se dit « domus ». Une Église domestique est donc une communauté chrétienne en famille. ⸻ Vous avez parlé plus tôt d’une « nouvelle ecclésiologie » qui émerge de l’expérience forcée du confinement. Que suggère cette redécouverte de la maison ? Cela suggère que l’avenir de l’Église est ici,…

Pape François – Angélus de ce 3 Janvier 2021

Chers frères et sœurs, Je vous renouvelle à tous mes vœux pour l’année tout juste commencée. Comme chrétiens, nous avons horreur de la mentalité fataliste ou magique. Nous savons que les choses iront mieux dans la mesure où, avec l’aide de Dieu, nous travaillerons ensemble pour le bien commun, mettant au centre les plus faibles…