Mois : octobre 2020

Toussaint – Année A – 1er novembre 2020 – Évangile de Matthieu 6, 1-12

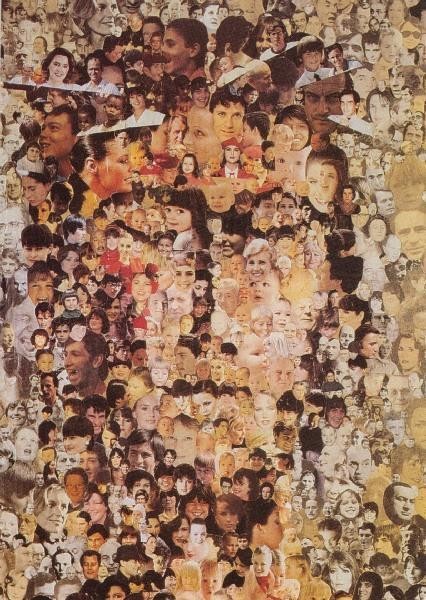

Évangile de Matthieu 6, 1-12 Je crois à la Communion des Saints La fête de la Toussaint étant un jour férié, il était inévitable qu’elle soit bousculée par la célébration du lendemain et devienne en fait « Commémoration des défunts ». Ainsi le mot qui chante la victoire de la vie est devenu jour de la mort.…

«Le Seigneur m’a appelé à aimer celui qui m’a crevé les yeux»

Fouad Hassoun est miraculeusement rescapé d’un attentat qui a tué vingt personnes et blessé cent autres dans un quartier chrétien de Beyrouth, le 21 janvier 1986. Près de 34 ans après, il raconte dans un livre son incroyable cheminement : « Le pardon m’a guidé vers cette folie de l’amour », témoigne-t-il à Aleteia. Il s’en souvient comme…

30ème Dimanche – Année A – 25 octobre 2020 – Évangile de Matthieu 22, 34-40

Évangile de Matthieu 22, 34-40 Aimés pour Aimer L’effervescence grandit dans Jérusalem envahie par des dizaines de milliers de pèlerins tout joyeux de se préparer à la Pâque, grande fête de la libération. Sur l’esplanade du temple, ils peuvent remarquer un homme simple qui parle sans falbalas, qui raconte des petites histoires où il tente…

« Tous Frères » du pape François

Un texte à lire et à mettre en pratique pour l’archevêque anglican de Canterbury L’archevêque de Canterbury et primat de la Communion anglicane Justin Welby commente la dernière encyclique du Pape François “Fratelli tutti”, soulignant la richesse du texte et l’esprit d’ouverture manifestée par le Saint-Père, «dans une optique profondément chrétienne et inspirante». Une vision «claire, passionnante et ambitieuse du rôle de…

« Le fanatisme est la marque d’une absence de Dieu »

par Adrien Candiard, dominicain Alors que la France a été secouée par le meurtre brutal de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, par un terroriste, frère Adrien Candiard, dominicain et membre de l’Institut dominicain d’études orientales du Caire, a publié au début du mois un essai sur le fanatisme. Un thème hélas on ne peut plus d’actualité.…

29ème Dimanche – Année A – 18 octobre 2020 – Évangile de Matthieu 22, 15-21

Évangile de Matthieu 22, 15-21 Faut-il payer ses impôts ? Par les deux grandes paraboles de la vigne et du banquet de noces, Jésus a dévoilé l’aveuglement et le dessein meurtrier des autorités du temple. Bravant leur hostilité, il revient chaque jour au temple et y enseigne le peuple qui aime l’écouter et se demande s’il…

Le compte à rebours a commencé : agir tout de suite

Pape François : Homélie du dimanche 11 octobre 2020 « Nous vivons un moment historique marqué par des défis difficiles. Le monde est secoué par la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, qui met encore plus en évidence un autre défi mondial: la crise socio-environnementale. Cela nous confronte tous à la nécessité d’un choix entre ce…

28ème Dimanche – Année A – 11 octobre 2020 – Évangile de Matthieu 22, 1-14

Évangile de Matthieu 22, 1-14 Les Invités aux Noces du Fils Avant de terminer sur la proclamation triomphale de « Jésus est Roi, Jésus est Seigneur du monde », l’année liturgique ne consacre pas moins de 8 dimanches à évoquer l’ultime séjour de Jésus à Jérusalem. Pourquoi son attitude et son enseignement ont-ils de plus en plus…

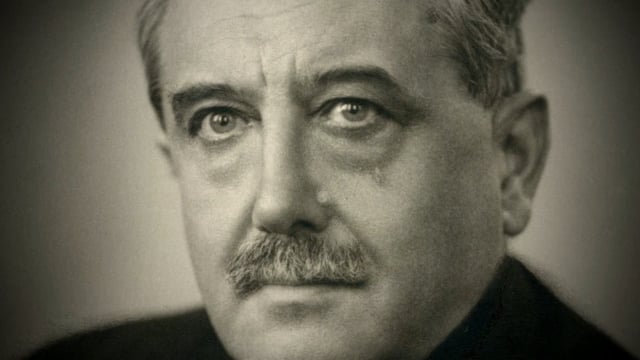

Le dernier A-Dieu de Michael Lonsdale

Décédé le 21 septembre 2020 à l’âge de 89 ans, le comédien Michael Lonsdale, qui a profondément marqué le cinéma et le théâtre français, n’a jamais cessé de témoigner de sa foi catholique. « La petite veilleuse qui diminuait ces derniers temps a fini par s’éteindre dans la paix de Dieu, dans la brise légère du…