Mois : octobre 2019

31ème dimanche ordinaire – Année C – 3 novembre 2019 – Évangile de Luc 19, 1-10

ÉVANGILE DE LUC 19, 1-10 MAÎTRE ZACHEE SUR UN ARBRE PERCHE … Poursuivant son voyage vers Jérusalem, Jésus oblique vers l’est et descend dans l’étonnante dépression (à plus de 200 mètres en dessous du niveau de la mer) où le fleuve Jourdain venu du lac de Galilée descend vers la Mer Morte. Suivi de ses…

Fête de Tous les Saints – Année C – 1 novembre 2019 – Évangile de Matthieu 5, 1-14

ÉVANGILE DE MATTHIEU 5, 1-14 TOUS SAINTS OU TOUS MORTS ? Comme toutes les autres fêtes, la Toussaint a perdu son sens originel chrétien: elle est devenue la TOUS MORTS. D’où l’arrivée en force du grand Guignol de Halloween avec ses diables et ses sorcières. L’Eglise, elle, chaque jour du calendrier, fêtait un grand Saint, elle…

30ème dimanche ordinaire – Année C – 27 octobre 2019 – Évangile de Luc 18, 9-14

ÉVANGILE DE LUC 18, 9-18 LA PRIERE SANS ORGUEIL NI DECOURAGEMENT Vers la fin de sa longue montée vers Jérusalem, Jésus donne à ses disciples une dernière leçon sur la prière. Il le fait sous la forme de deux paraboles que Luc introduit en précisant lui-même leur portée. Craignait-il que nous nous méprenions sur le…

LA PRIERE DE SAINTE THERESE DE LISIEUX

En juin 1897, sur ordre de la Mère Prieure, Thérèse reprend la rédaction de ses souvenirs. Par beau temps, on installe dans le jardin la malade rongée par la tuberculose et dont on sait que la fin est proche. En début juillet, le crayon lui tombe de la main et elle n’a plus la force…

29ème dimanche ordinaire – Année C – 20 octobre 2019 – Évangile de Luc 18, 1-8

ÉVANGILE DE LUC 18, 1-8 LA FORCE DE LA PRIERE Chacun des évangélistes raconte la vie de Jésus à sa façon, en mettant en évidence tel ou tel trait qui lui paraît important. C’est ainsi que Luc est considéré comme l’évangéliste de la prière dont il parle très souvent dans les deux tomes de son…

Ce que je demande au Seigneur n’arrive jamais…

La prière de demande soulève beaucoup de questions. Il faut reconnaître qu’elle est parfois mal comprise. On peut sourire de la grand-mère qui prie pour que son petit-fils réussisse ses examens, alors qu’il n’a pas travaillé de toute l’année. On peut s’inquiéter quand des gens prient pour gagner au Loto. On est là dans un…

28ème dimanche ordinaire – Année C – 13 octobre 2019 – Évangile de Luc 17, 11-19

ÉVANGILE DE LUC 17, 11-19 JESUS LE TROISIEME TEMPLE Le “Jerusalem Post” aurait titré en gros – “ Miracle ! Des lépreux guéris” – un long reportage pathétique avec photos et interviews des personnages. L’historien critique d’aujourd’hui, quant à lui, reste très sceptique sur l’historicité d’un événement sur lequel on ne fournit aucun témoignage précis: lieu,…

CONSTRUIRE LA FRATERNITE

HOMELIE DE Mgr AUPETIT, ARCHEVEQUE DE PARIS Aux Obsèques du Président Jacques CHIRAC – Eglise St Sulpice 30.09. 2019

27ème dimanche ordinaire – Année C – 6 octobre 2019 – Évangile de Luc 17, 5-10

ÉVANGILE DE LUC 17, 5-10 CROIRE ET SERVIR Si beaucoup de gens attendaient un Messie qui ferait une entrée tonitruante dans l’histoire, en écrasant les ennemis et en apportant d’un coup l’indépendance et la paix d’Israël, les auditeurs de Jésus étaient intrigués, comme nous le sommes encore aujourd’hui, par la nature de ce Royaume dont…

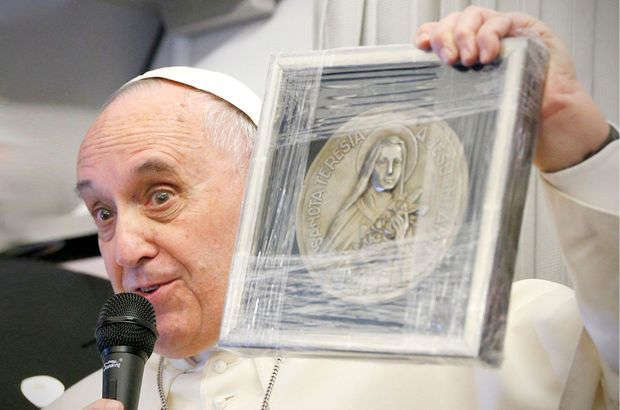

SAINTE THERESE, PAPE FRANCOIS ET LA MISSION

Le « Mois missionnaire extraordinaire » sous le signe de sainte Thérèse de Lisieux Le pape François a ouvert le « Mois missionnaire extraordinaire », aux vêpres de la fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte-Face, ce mardi 1er octobre, à 18h, à Rome, en la basilique Saint-Pierre. Une carmélite, cloîtrée, morte à 24 ans,…