Mois : octobre 2018

31ème dimanche – Année B – 4 novembre 2018 – Évangile de Marc 12, 28-34

L’INSISTANCE DES PREMIERS APÔTRES EST GENERALEPARCE QUE LA CHARITE EST L’ESSENTIELEt PARCE QU’ELLE EST DIFFICILE A PRATIQUERImitez Dieu puisque vous êtes des enfants qu’il aime. Vivez dans l’amour comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même (LETTRE AUX EPHESIENS 5, 1)« Aimez-vous les uns les autres d’un amour pur, avec constance, vous qui avez…

Quand la société ouverte devient l’Ordre du consommateur

Sous une apparente neutralité, la société moderne vit sous la tutelle d’un conditionnement généralisé. L’ordre de la consommation absolue est devenu notre rapport exclusif au monde et aux autres.

FÊTE DE LA TOUSSAINT – 1er NOVEMBRE 2018

SAINT PAUL A LA COMMUNAUTE DE CORINTHE (année 55)Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ;cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon,c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ;autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.Le…

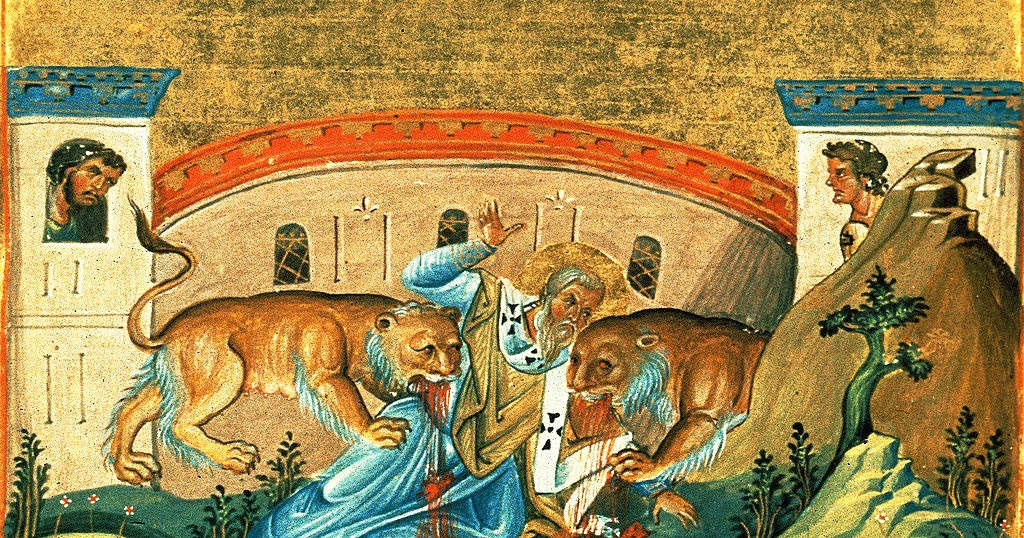

SAINT IGNACE D’ANTIOCHE – UN GEANT DE LA FOI

Sous le règne de l’empereur Trajan (98-117), Ignace, vieil évêque d’Antioche en Syrie, fut arrêté, condamné à mort et envoyé à Rome pour y être livré aux bêtes. Conduit par une escorte de soldats, il put lors des étapes écrire à plusieurs Eglises de la région : Ephèse, Magnésie, Smyrne…Enfin, apprenant que des chrétiens de Rome,…

GEORGES BERNANOS

Georges BERNANOS, Liberté pourquoi faire ?

30ème dimanche – Année B – 28 octobre 2018 – Évangile de Marc 10, 46-52

Ouvre mes yeux, Seigneur,Aux merveilles de ton amour.Je suis l’aveugle sur le chemin :Guéris-moi, je veux te voir.Ouvre mes mains, Seigneur,Qui se ferment pour tout garder.Le pauvre a faim devant ma maison :Apprends-moi à partager.Fais que je marche, Seigneur,Aussi dur que soit le chemin.Je veux te suivre jusqu’à la croix :Viens me prendre par la main.Fais que j’entende,…

DIETRICH BONHOEFFER – LA GRÂCE Â BON MARCHÉ ET LA GRÂCE QUI COÛTE

Né à Breslau en 1906. Etudes théologiques. Pasteur réformé, aumônier des étudiants à Berlin. Opposant au nazisme, il est interdit d’enseignement. Il ouvre néanmoins un séminaire protestant clandestin à Finkelwalde, qui fut très fréquenté jusqu’à sa découverte et sa fermeture par la gestapo. Tournée de conférences en Amérique mais « conscient de sa lâcheté » il revient…

29ème dimanche – Année B – 21 octobre 2018 – Évangile de Marc 10, 35-45

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus :- Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. – Que voulez-vous que je fasse pour vous ?- Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire.- Vous ne savez pas ce que vous demandez.…

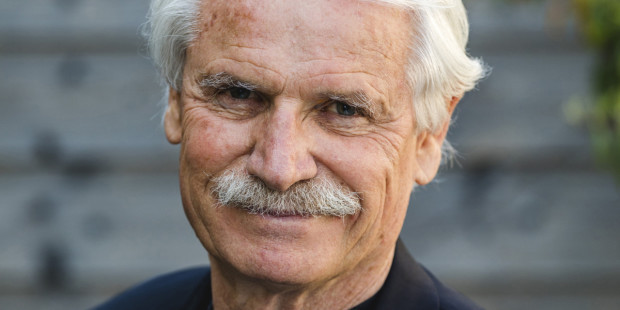

YANN ARTHUS-BERTRAND : « Ceux qui aident sans rien attendre en retour rayonnent d’une joie intérieure »

Photographe engagé, Yann Arthus-Bertrand a choisi d’illustrer l’encyclique « Laudato Si’ » du pape François avec ses clichés. « Un texte révolutionnaire qui correspond à mes valeurs », a-t-il confié à Aleteia.

Frère Alois, responsable de la communauté de Taizé : « Répondre à la soif spirituelle des jeunes et à leur recherche de communion »

Depuis le 3 octobre, le Synode des évêques rassemble à Rome, avec le Pape François, des évêques du monde entier, des experts, des jeunes, et des délégués fraternels de diverses Églises, autour du thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Frère Alois participe à toute l’assemblée comme « invité spécial ».

28ème dimanche – Année B – 14 octobre 2018 – Évangile de Marc 10, 17-30

« …….Un cœur occupé par la soif de posséder est un cœur vide de Dieu. Jésus a averti plusieurs fois les riches, car pour eux, le risque de placer leur sécurité dans les biens de ce monde est grand, or la sécurité définitive est en Dieu.Dans un cœur possédé par les richesses, il n’y a plus…

RAPPORT DU GIEC 2018

19 organisations catholiques de développement lancent un appel urgent pour le climat et une économie de la post-croissance. Il ne reste en effet que peu de temps pour faire face à la crise avant d’être confrontés à de terribles conséquences.