Catégorie : Fête et solennité

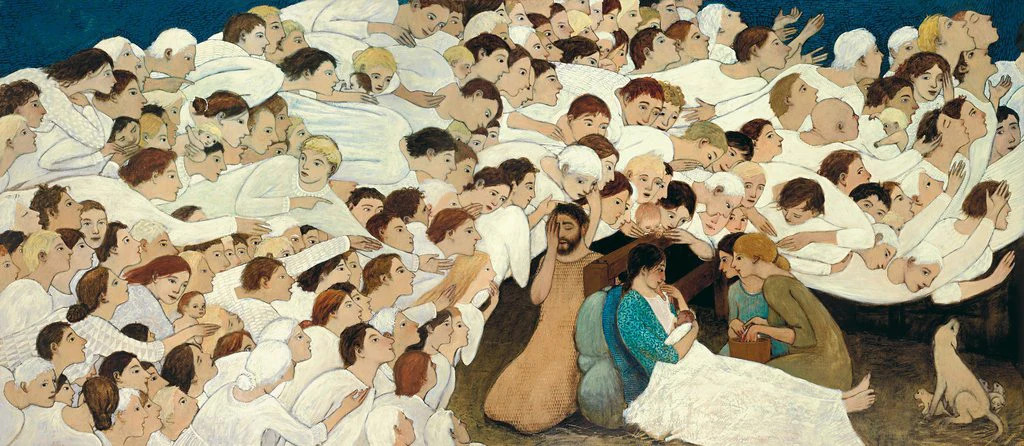

Le sacrement du monde

Vous savez que la fête du Saint-Sacrement – la Fête-Dieu – a été pour la première fois instituée à Liège. L’histoire est d’abord celle de la vision de Julienne de Cornillon, en 1209, d’une lune échancrée, dont il manque un morceau, comme s’il manquait quelque chose au rayonnement eucharistique au sein de l’Église.

L’histoire de la Fête-Dieu

On ne le sait pas mais l’histoire de la Fête-Dieu est liée à deux miracles s’étant produits au XIIIe siècle : la vision de sainte Julienne de Cornillon en Belgique et le miracle eucharistique de Bolsena en Italie.

Dieu, le miséricordieux

Une semaine après Pâques, l’Eglise catholique célèbre le dimanche de la divine miséricorde. Quel est le sens de cette fête? La miséricorde est-elle possible pour tous? Une question lancinante…

Comment Noël est devenu Noël

Noël est la fête chrétienne la plus populaire aujourd’hui. Pourtant, au début du christianisme, elle n’existait pas. Le cycle liturgique de la Nativité s’est élaboré peu à peu au fil des siècles, par de constants allers et retours entre les traditions orientales et occidentales.

Saint François d’Assise

Ce mercredi 4 octobre, nous fêtons la mémoire de saint François d’Assise. J’imagine François pas trop grand, musclé, carré même, certainement moins angélique que ne l’ont peint Cimabue ou Giotto. Beau ! Type Alain Delon ou Steeve Mc Queen, Leonardo DiCaprio peut-être mais brun : comme Dieu a vu l’homme neuf, juste avant de lui souffler dans…

Fête du Saint Sacrement – 11 juin 2023 – Évangile de Jean 6, 51-58

Évangile de Jean 6, 51-58 Le Sacrement de soi Vous savez que la fête du Saint-Sacrement – la Fête-Dieu – a été pour la première fois instituée à Liège. L’histoire est d’abord celle de la vision de Julienne de Cornillon, en 1209, d’une lune échancrée, dont il manque un morceau, comme s’il manquait quelque chose…

La résurrection du Seigneur – 9 avril 2023 – Évangile de Jean 20, 1-9

Évangile de Jean 20, 1-9 La résurrection du Seigneur Il y a toutes sortes de morts en nous. Il y a bien sûr les deuils que nous portons, ces êtres chers dont la présence nous manque. Il y a aussi les deuils que nous avons dû faire de nous-mêmes, tous ces espoirs que nous avions et…

Épiphanie du Seigneur – 8 janvier 2023 – Évangile de Matthieu 2, 1-12

Évangile de Matthieu 2, 1-12 Fides quaerens intellectum Épiphanie vient du grec qui veut dire « apparition ». Une épiphanie c’est la manifestation de quelque chose de caché. Ce que l’on ne voyait pas, ou pas totalement jusqu’alors, se révèle. A l’épiphanie, quelque chose apparaît tel qu’il est. La question est : qu’est-ce qui se révèle à l’épiphanie qui…

Sainte Marie, Mère de Dieu – 1er janvier 2023 – Évangile de Luc 2, 16-21

Évangile de Luc 2, 16-21 Journée de prière pour la Paix « Bonne Année ! » : la formule s’échange sans arrêt. Conventionnelle, elle demeure un vœu, un souhait sincère mais inefficace. Au fait pourquoi l’année commence-t-elle le 1er janvier ? Pourquoi pas à l’éclosion du printemps ou le 1er septembre qui marque la reprise des écoles et des entreprises ?…

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs

Dans la perspective du renouveau liturgique décidé par le concile Vatican II, le pape Paul VI a publié « Le culte marial aujourd’hui», exhortation apostolique du 22 mars 1974. Il y explique la suite des fêtes mariales, en souligne le profond accent christique, met en garde contre des dévotions superficielles. Extraits « …Les formes diverses de la piété…

Nativité du Seigneur – 25 décembre 2022 – Évangile de Luc 2, 1-14

Évangile de Luc 2, 1-14 S’enfanter Noël pour beaucoup, ce sont des souvenirs d’enfance, des noëls en famille, des veillées joyeuses, des repas de fêtes où on se rassemble entre proches. Le drame cependant serait de faire de Noël une célébration nostalgique, la commémoration d’une joie passée. C’est aujourd’hui que nous fêtons Noël. Depuis le début…

Angelus Silesius : Un chemin vers la joie

Christ serait-il né mille fois à Bethléem,S’il s’est pas né en toi , c’est ta perte à jamais Johannès Scheffler est né à Breslau (Silésie) le 25 12 1624. Médecin de profession, protestant, il se convertit au catholicisme et entre dans l’ordre franciscain où il devient prêtre. Dans le courant des mystiques Maître Eckart, J. Tauler,…