Mois : octobre 2022

32ème dimanche – Année C – 6 novembre 2022 – Évangile de Luc 20, 27-38

Évangile de Luc 20, 27-38 Le Dieu des vivants Nous venons de lire l’histoire de la persécution d’Antiochos, où les sept fils endurent les plus horribles tortures plutôt que de renoncer à leur foi en Dieu. Ils croient tellement en la Résurrection qu’ils préfèrent mourir. Déjà ceci pose quelques questions : croyons-nous en Dieu au point…

RDC : sœur Marie-Sylvie sauvagement tuée

Sœur Marie-Sylvie, médecin et religieuse, a été sauvagement tuée le 19 octobre, lors d’un raid dans l’est de la République démocratique du Congo. Cette partie du pays est en proie à des attaques toujours plus sanglantes menées par des terroristes islamistes. Dans un communiqué du 20 octobre, Mgr Sikuli Paluku, évêque du diocèse de Butembo-Beni…

Dietrich Bonhoeffer – Lettre de prison

« ….Dieu, en tant qu’hypothèse de travail, en morale, en politique, est science, est aboli aussi bien que dans la philosophie et la religion (Feuerbach)….. Où donc reste-t-il de la place pour Dieu ? demandent certaines âmes angoissées, et comme elles ne trouvent pas de réponse, elles condamnent toute l’évolution qui les a mises dans cette…

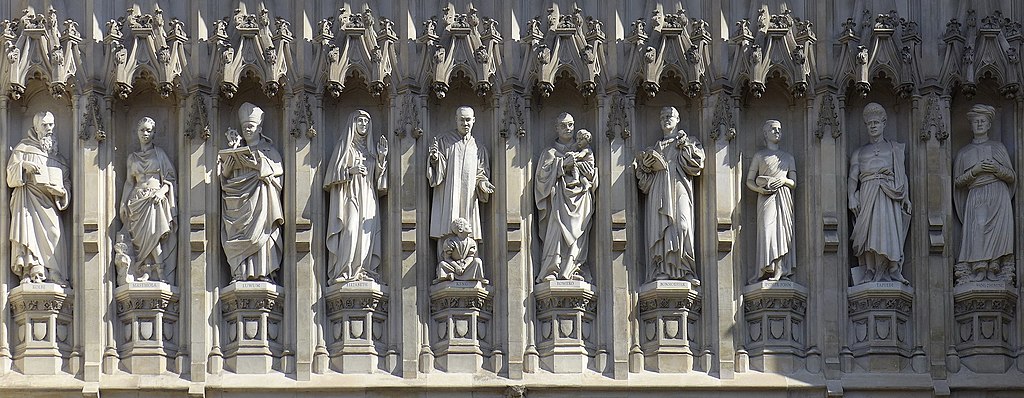

Martyrs de l’abbaye de Westminster

Les Martyrs de l’abbaye de Westminster sont une série de dix statues en surplomb du portail ouest de l’abbaye à Londres. Il s’agit de dix personnalités chrétiennes du XXe siècle considérées par l’Église d’Angleterre comme ayant été assassinées au nom de leur foi 1. L’inauguration eut lieu en juillet 1998, après la fin de la restauration des tours ouest (1995). Étaient notamment présents la…

31ème dimanche – Année C – 30 octobre 2022 – Évangile de Luc 19, 1-10

Évangile de Luc 19, 1-10 « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée était un sale type, j’ose le mot. Saint Zachée – parce que c’est désormais un saint ! – a commencé sa carrière en Israël, comme chef des collecteurs d’impôts pour le compte de l’occupant romain. Pour les…

Dietrich Bonhoeffer

D. Bonhoeffer est une des plus grandes figures de l’Église du 20ème s. Né en 1906 à Breslau. Après ses études de théologie, il devient pasteur de l’Église protestante. Donne des cours à l’université de Berlin. Humiliée par le Traité de Versailles, étranglée par la crise économique, l’Allemagne croit trouver le salut en Adolf Hitler…

30ème dimanche – Année C – 23 octobre 2022 – Évangile de Luc 18, 9-14

Évangile de Luc 18, 9-14 Le regard sur soi Êtes-vous être des gens bien ? Pensez-vous être une personne bien élevée ? Avez-vous quelque fierté à être qui vous êtes ? Paul pense qu’il est quelqu’un de bien, qu’il a mené le bon combat et qu’il va recevoir bientôt la couronne de la justice. Le Pharisien de la…

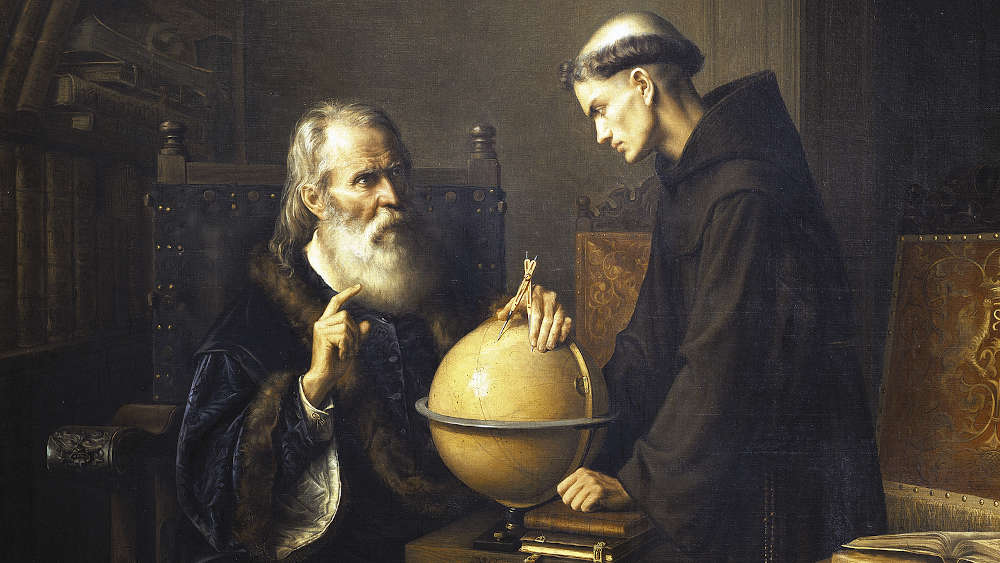

Opposition entre foi et science ?

Galilée, Copernic, Mendel, Lemaître, autant de noms qui évoquent les progrès scientifiques au cours des siècles. Certains ont été combattus par l’Église, d’autre en ont été des clercs. Alors que comprendre du positionnement de l’Église par rapport aux sciences ? Une opposition de principe ? La condamnation de Galilée en 1633 est souvent invoquée pour montrer l’existence…

Jungle ou Humanisme ?

Les 39 milliardaires recensés décidèrent de se rencontrer. « A Bruxelles, 750 personnes sont contraintes de passer la nuit dans la rue ; « les restos du coeur » et autres œuvres humanitaires croulent sous les demandes ; des mamans sont obligées de se priver de nourriture les derniers jours du mois afin de pouvoir nourrir leurs petits…. ». Dans un…

29ème dimanche – Année C – 16 octobre 2022 – Évangile de Luc 18, 1-8

Évangile de Luc 18, 1-8 La spiritualité est un sport de combat La spiritualité est un sport de combat, en tous cas une épreuve d’endurance. Chrétiens, c’est notre corps et notre esprit que nous devons entraîner au beau combat de l’amour. Et ce n’est pas forcément de tout repos. Ce n’est pas toujours facile d’entraîner notre…

L’Economie de François

Ils étaient plus de 1.000 jeunes du monde entier à s’être retrouvés à Assise du 22 au 24 septembre pour trois jours de rencontre, de travail, de conférences. Ces jeunes, qui ont reçu la visite du pape François le 24, ont été invités par le pontife à réfléchir à l’économie de demain. Dans son discours,…

La Messe de Demain ?

Lettre parue dans le “Courrier des lecteurs » – Journal La Croix 9 09 2022 En France et dans d’autres pays, le nombre de prêtres est en déclin rapide. Les prêtres qui restent s’épuisent à « gérer » une dizaine de paroisses ou plus, avec comme seule perspective, d’en avoir le double à « gérer » dans dix ans. N’est-il…