Mois : juillet 2021

18ème dimanche – Année B – 1er août 2021 – Évangile de Jean 6, 24-35

Évangile de Jean 6, 24-35 Quelle faim nous habite ? Dans l’évangile de Jean, ce que l’on a coutume d’appeler « la multiplication des pains », loin de rester le récit d’un événement surprenant qui enchaîne sur d’autres, conduit aux révélations les plus hautes sur la personnalité de Jésus et le mystère de l’Eucharistie. Quatre dimanches montreront comment…

La Fraternité est une Révolution

C’est quoi la fraternité ?Un symbole, une devise gravée dans la pierre, une belle idée de l’humanité qui nous rend fiers… ?Mais ça ne doit plus rester une promesse en l’air. La fraternité maintenant, il faut la faire et ce n’est pas facile.La fin de la pauvreté n’est pas pour demain, on ne va pas se mentir.Mais…

17ème dimanche – Année B – 25 juillet 2021 – Évangile de Jean 6, 1-15

Évangile de Jean 6, 1-15 Qui est ce Gamin aux 5 Pains ? Aujourd’hui la liturgie « change de disque ». Marc nous avait raconté que Jésus voulait offrir un temps de repos à ses apôtres dans un lieu écarté mais que, rejoint par la foule, il s’était mis à enseigner longuement. Et Marc allait nous raconter la…

Première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées

Message du pape François 25 juillet 2021 Chers grands-pères, Chères grands-mères ! “Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! Telle est la promesse que le Seigneur a faite à ses disciples avant de monter au ciel ; et c’est la même promesse qu’il te répète aussi aujourd’hui, cher grand-père et chère grand-mère. À toi. “Je…

16ème dimanche – Année B – 18 juillet 2021 – Évangile de Marc 6, 30-34

Évangile de Marc 6, 30-34 Les Verbes du Bon Pasteur Si un collègue incroyant vous pose la question : « Que fait-on dans ta paroisse ? », je crains que vous soyez bien embarrassé : « Euh ? …On célèbre la messe du dimanche…le catéchisme des enfants…des baptêmes, des mariages, des funérailles…Il y avait des mouvements de jeunes mais je ne sais…

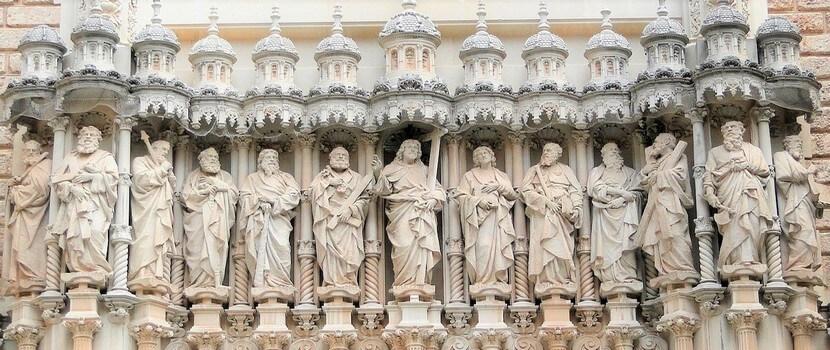

Le christianisme est la religion la plus persécutée du monde

Dominique Reynié Laurent Ottavi — Publié le 07/07/21 dans Aleteia Dans « Le XXIe siècle du christianisme », le politologue Dominique Reynié explique pourquoi le christianisme joue une place unique dans l’équilibre du monde : en soutenant que la politique a des comptes à rendre, il demeure une force menaçante et menacée car il dérange. Professeur des universités à Science…

15ème dimanche – Année B – 11 juillet 2021 – Évangile de Marc 6, 7-13

Évangile de Marc 6, 7-13 La Mission des Apôtres Dès le début de sa mission, Jésus avait appelé quatre jeunes pêcheurs du lac à tout laisser et à le suivre ; par la suite d’autres s’étaient joints au groupe. Un jour, sur une montagne (lieu de prière donc signe de décision essentielle) et, comme Israël était…

Pape François : La Joie de l’Évangile

1ère exhortation apostolique – 24 nov. 2013 — Toujours à lire, relire, méditer. — § 49 – ….. « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée, blessée et sale…

Lettre ouverte à la presse religieuse en France

Extraits – 24 juin 2021 Il est admis qu’aujourd’hui la pratique dominicale, comme marqueur d’appartenance active à l’Église catholique romaine, est tombée à environ 2 % de la population en France, contre 25 à 30 % il y a soixante ans. C’est dire qu’un nombre considérable de personnes, et pas uniquement parmi les plus jeunes, s’est détaché,…