Mois : février 2021

2ème dimanche de Carême – Année B – 28 février 2021 – Évangile de Marc 9, 2-10

Évangile de Marc 9, 2-10 La Transfiguration Exceptionnellement Marc (comme Matthieu) commence son récit de la Transfiguration en le mettant en rapport direct avec un épisode précédent : « Après six jours… ». Supprimée dans la lecture liturgique, cette notation donne pourtant la signification plénière de la scène. Que s’est-il passé « six jours avant » ? Aux environs de la…

Les crises qui ont changé le pape

Voici un très beau livre, accessible à tous, une excellent lecture pour réfléchir aux enjeux actuels de la crise. Le pape ne pontifie pas, ne fait pas la leçon : il parle tout simplement, il se raconte, il essaie de comprendre comment il nous faut réagir. « Je crois que les temps que nous vivons sont décisifs….Entrer…

1er dimanche de Carême – Année B – 21 février 2021 – Évangile de Marc 1, 12-15

Évangile de Marc 1, 12-15 La Bonne Nouvelle du Carême « Le carême » ? Il est fort probable que ce mot ne signifie rien pour les jeunes générations – en partie d’ailleurs parce qu’il a, pour les anciennes, un sens biaisé : « un temps triste où il faut tirer la tête et se priver de petits plaisirs tels…

Goûter aux joies de la sobriété…

Par Michel Maxime EGGER,Éco théologien orthodoxe La pandémie n’est pas qu’un problème sanitaire, soluble par un vaccin. Elle révèle l’impasse d’un système productiviste et consumériste globalisé qui épuise et donne la fièvre à la Terre par sa démesure. Qu’on le veuille ou non, la sobriété est la seule alternative crédible à ce système incompatible avec…

Extraits de Presse

Pape François et Climat François suit de très près les négociations sur le climat. Il est l’un des plus fervents défenseurs de l’accord de Paris. En 2020, il a missionné plusieurs experts pour réfléchir sur le monde d’après, en lien avec des institutions internationales. Parmi les 5 groupes de cette « commission vaticane Covid-19 », une cellule…

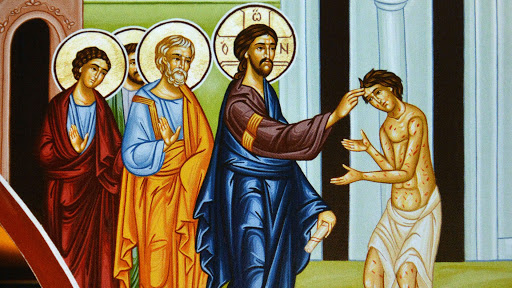

6ème dimanche – Année B – 14 février 2021 – Évangile de Marc 1, 40-45

Évangile de Marc 1, 40-45 Jésus purifie un lépreux Jésus a refusé le projet de Simon-Pierre de s’installer dans sa maison de Capharnaüm car les habitants ne venaient à lui que pour obtenir les guérisons de leurs malades. Et surtout parce qu’il avait mission de porter l’Évangile partout. Il s’est donc remis en route afin…

5ème dimanche – Année B – 7 février 2021 – Évangile de Marc 1, 29-39

Évangile de Marc 1, 29-39 On n’arrête pas la Parole de Dieu D’ordinaire, à l’issue de l’office matinal du sabbat, l’assemblée de la synagogue de Capharnaüm se dispersait dans le calme et chacun rentrait paisiblement à la maison pour goûter la paix de ce jour de sainteté et de repos. Mais ce jour-là, l’effervescence agitait les…

L’Évangile et la pandémie

« Faire « Église » autrement…, c’est la solution pour l’avenir. Qu’on le veuille ou non, il y a un avant-covid et il y aura un après-covid, tant sur le plan de la société que de l’Église. Rien ne sert de se lamenter et de gémir sur notre sort. Quand un évêque célèbre solennellement tout seul dans sa…

27 Janvier : Jour de la Shoah

Le Message du 27 janvier 27 janvier 1945, vers onze heures, il y a 76 ans. Une première patrouille de l’Armée Rouge pénétra dans le camp d’Auschwitz III, puis dans l’après-midi dans Birkenau et dans Auschwitz I. Il y avait encore environ 7.000 détenus survivants. Les soldats soviétiques furent saisis d’horreur. Il fallut encore de…