Mois : mars 2020

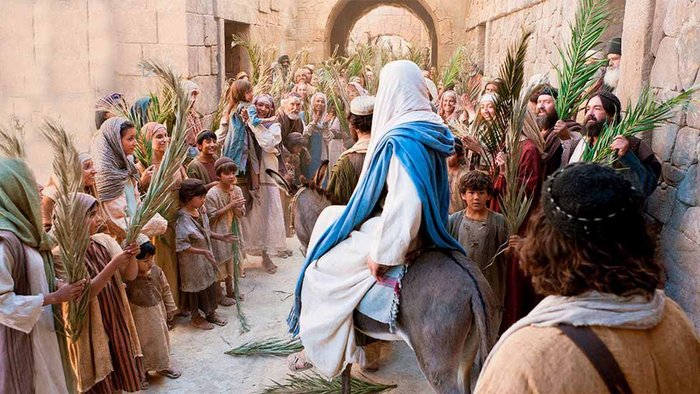

Dimanche des Rameaux – Année A – 5 avril 2020 – Évangile de Matthieu 21, 1-11

Évangile de Matthieu 21, 1-11 L’Entrée Royale du Seigneur L’évangile de Lazare nous a montré que les autorités du temple ont décidé de supprimer ce Jésus considéré comme un blasphémateur: cependant leurs tentatives de le lapider ont échoué et Jésus a toujours réussi à s’échapper. C’est lui qui décidera du jour de sa mort : le…

Le Vieil Homme et la Mer

Scène unique ce vendredi 27 mars à 18 h. Sous une pluie battante, devant la basilique S. Pierre et l’immense place vide, un vieux Pape claudicant, seul, fragile, s’adresse au monde en commentant l’évangile de la tempête apaisée puis offre la bénédiction Urbi et Orbi. Scène jamais vue. Moment intense de prière et de recueillement.…

5ème dimanche de Carême – Année A – 29 mars 2020 – Évangile de Jean 11, 1-45

ÉVANGILE DE JEAN 11, 1-45 Réanimation n’est pas Résurrection Les dimanches précédents nous ont rappelé que Jésus désaltère notre soif de vie, nous permet d’adorer le Père et qu’il est le Sauveur du monde (La Samaritaine) ; qu’il est la vraie Lumière qui nous sort des ténèbres (L’Aveugle-né). Mais alors se lève une interrogation: pourquoi ne…

Coincé, tourné vers le passé et gentil : C’est cela être chrétien ?

Laurent Fourquet – 10 mars 2020 – site Aleteia Les chrétiens passent volontiers aux yeux du monde pour des coincés nostalgiques, gentiment inoffensifs. Cette vision imaginaire du christianisme rencontre une certaine complicité de la part des catholiques qui renoncent à être le sel de la terre. Pourtant les chrétiens sont attendus et espérés, car ils sont…

4ème dimanche de Carême – Année A – 22 mars 2020 – Évangile de Jean 9, 1-41

ÉVANGILE DE JEAN 9, 1-41 Je ne sais qu’une chose : JE VOIS Les premiers évangiles racontent que Jésus a accompli des guérisons et notamment rendu la vue à certains aveugles. Que ce bienfait soit limité à quelques-uns montre que si l’intégrité physique est importante, elle ne constitue pas tout le salut de l’homme. Voir est…

Isabelle Le Bourgeois : « Écouter l’autre jusque dans les profondeurs de son être est une expérience spirituelle »

Après une belle carrière dans les assurances, cette femme d’affaires est devenue religieuse. Les nombreuses années d’écoute à la prison d’Isabelle Le Bourgeois, comme aumônier, et dans son cabinet, comme psychanalyste, lui ont fait découvrir et aimer le Dieu des abîmes.

3ème dimanche de Carême – Année A – 15 mars 2020 – Évangile de Jean 4, 5-42

ÉVANGILE DE JEAN 4, 5-42 Seigneur donne-moi ton Eau Vive Comment faire percevoir en une courte homélie les richesses de la révélation donnée dans cette scène de Jésus avec la Samaritaine, “le chef d’oeuvre de S. Jean” disait un célèbre exégète? Cette petite histoire en dit bien plus que de savants traités. Il faut la…

Asia Bibi : « À chaque instant, j’ai gardé Dieu dans mon cœur »

Condamnée à mort pour avoir bu la même eau que des femmes musulmanes, elle aura passé dix ans en prison avant d’être acquittée. Une Pakistanaise, mère de famille et chrétienne, un petit bout de femme d’une incroyable force, d’une grande résilience et d’une foi profonde. Asia Bibi va venir en France. Reçue par la maire…

2ème dimanche de Carême – Année A – 8 mars 2020 – Évangile de Matthieu 17, 1-9

ÉVANGILE DE MATTHIEU 17, 1-9 La Transfiguration n’est pas un transhumanisme Lorsqu’au baptême, Jésus reçut la vocation de son Père, n’était-il pas magnifique le programme qu’il décida de proposer à son peuple ? Dieu allait venir établir son règne non par une déflagration cosmique ni par l’anéantissement des ennemis mais suite à un effort de conversion…

Message de carême 2020 du pape François

(texte complet) Chers frères et sœurs! Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec…