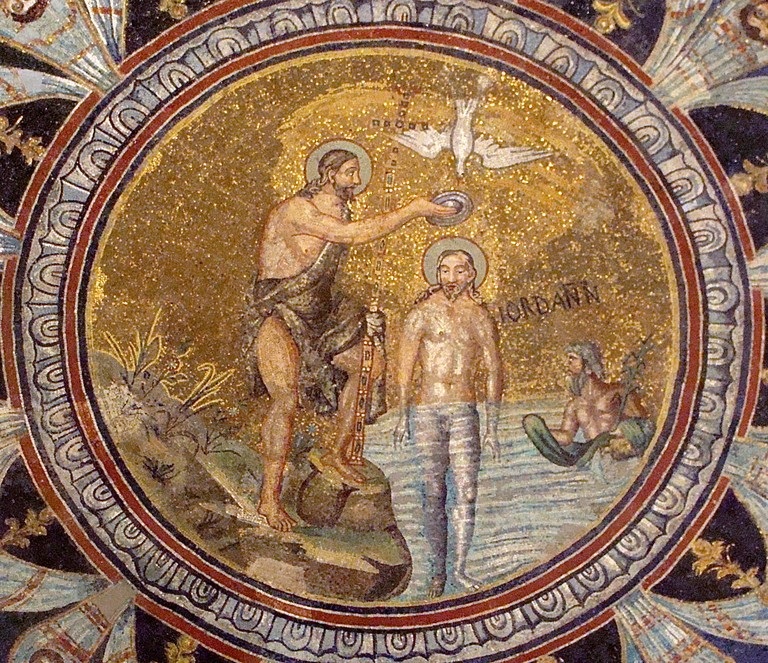

Étiquette : Baptême du Seigneur

Le Baptême du Seigneur – Année C – Dimanche 9 janvier 2022

Le Baptême dans l’Esprit Luc ne dit rien des plus de trente années où Joseph et Marie, à Nazareth, élèvent l’enfant que Dieu leur a donné. Sauf l’épisode étonnant de […]

Baptême du Seigneur – Année B – 10 janvier 2021 – Évangile de Marc 1, 7-11

Évangile de Marc 1, 7-11 Le Baptême Ce dimanche nous fait faire un saut dans le temps : de la naissance de Jésus à sa première manifestation publique lorsqu’il se présente […]

Fête du Baptême de Jésus – Année C – 13 janvier 2019 – Évangile de Luc 3, 15-22

D’un dimanche à l’autre, nous faisons un bond de plusieurs années.Les années passent vite : l’enfant Jésus a grandi à Nazareth. Le seul événement important – que les évangiles ne mentionnent pas –fut la mort de Joseph, le père tant aimé. Jésus a repris son atelier et il travaille dur. Il doit maintenant, selon les récents…