Catégorie : Spiritualité

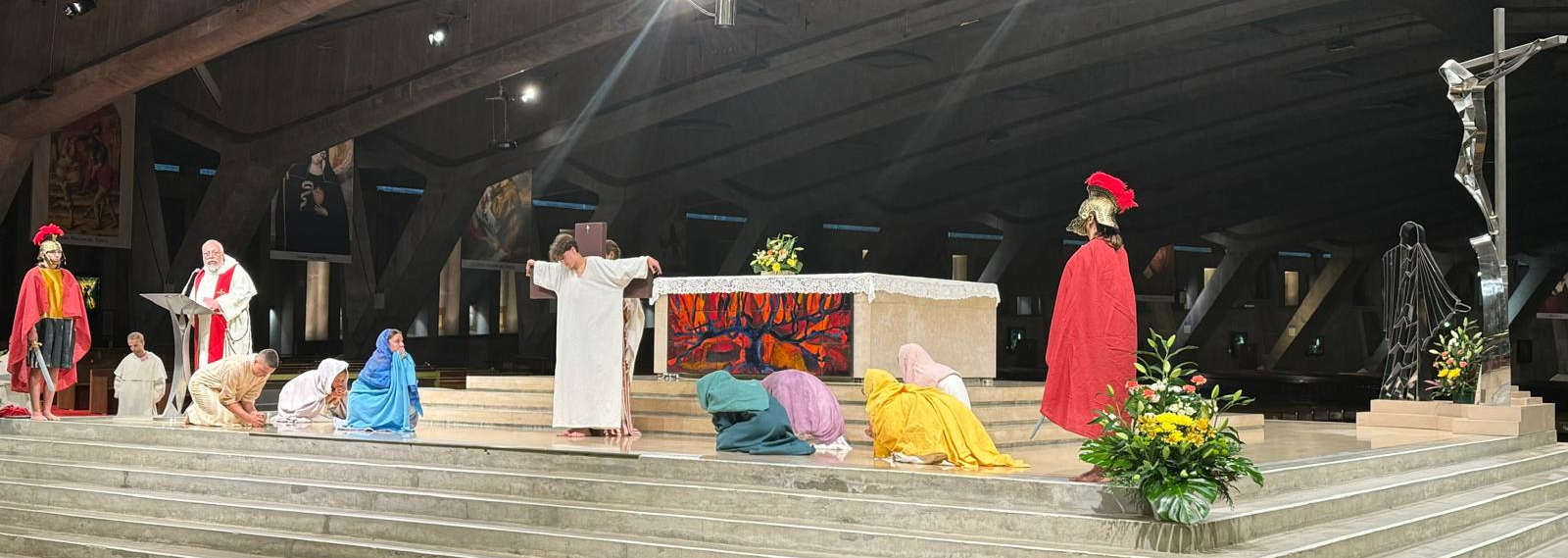

Chemin de croix

Le thème de notre pèlerinage est, cette année, « Marchons à la suite du Christ ! ». Voici la partie la plus difficile : la marche de Jésus vers la souffrance et la mort. Voici le Chemin de croix.

L’amour et la souffrance

Avec le surnaturel, dont on affirme qu’il fait parfois irruption dans la nature pour en dépasser les lois (conception virginale de Jésus, résurrection, transsubstantiation, miracles…), les croyants jouissent d’un inépuisable sujet de conversation avec leurs amis sceptiques ou leurs parents incrédules. Inépuisable, mais souvent épuisant, puisque ni l’une ni l’autre des parties ne peut démontrer…

Apparitions mariales, le revirement du Vatican

Le Vatican a présenté, vendredi 17 mai, de nouvelles normes pour évaluer les phénomènes surnaturels. Le dicastère pour la doctrine de la foi change d’approche, renonçant, sauf exception, à reconnaître la véracité des apparitions mais proposant six niveaux d’appréciation qui permettront dans des délais courts de se situer face à des apparitions mariales présumées.

La symbolique du cerf

Héritière des pensées antiques et médiévales, la symbolique du cerf est très riche. Cet animal christique est souvent là pour guider les hommes vers la vie.

Trouver Dieu dans l’instant présent

Se rendre présent à Dieu et aux autres implique un véritable art de vivre. Il repose sur une ascèse personnelle, une écoute profonde de soi et de l’autre, et un acte de foi envers Celui qui est toujours présent à nous-mêmes. Croyants, thérapeutes, artistes, philosophes témoignent.

Dieu, le miséricordieux

Une semaine après Pâques, l’Eglise catholique célèbre le dimanche de la divine miséricorde. Quel est le sens de cette fête? La miséricorde est-elle possible pour tous? Une question lancinante…

Félix et Élisabeth Leseur, d’une vie mondaine à une vie en Dieu

Parisiens de la Belle Époque, Félix et Élisabeth Leseur forment un couple séduisant, cultivé et plein d’esprit, enraciné dans le monde qui l’entoure. Dans « Élisabeth et Félix Leseur, itinéraire spirituel d’un couple », Bernadette Chovelon s’attache à dépeindre ces deux personnes qui ont su s’édifier l’une l’autre.

Les stigmates

Certes quand saint François d’Assise, sur le mont Alverne, reçut au flanc, dans ses mains et sur ses pieds les plaies de Jésus, c’était un symbole de son union avec le Christ. Mais de tels signes sont surtout, et d’abord, des blessures. Moins des marques, donc, que des traces.

Carême 2024 : 10 retraites en ligne pour se préparer à Pâques

Alors que le Carême commence mercredi 14 février 2024, nous avons recensé les nombreuses propositions de Carême en ligne. Formation, méditation, prière… ces parcours permettent de bénéficier d’un accompagnement spirituel quotidien et de se préparer de différentes manières à Pâques.

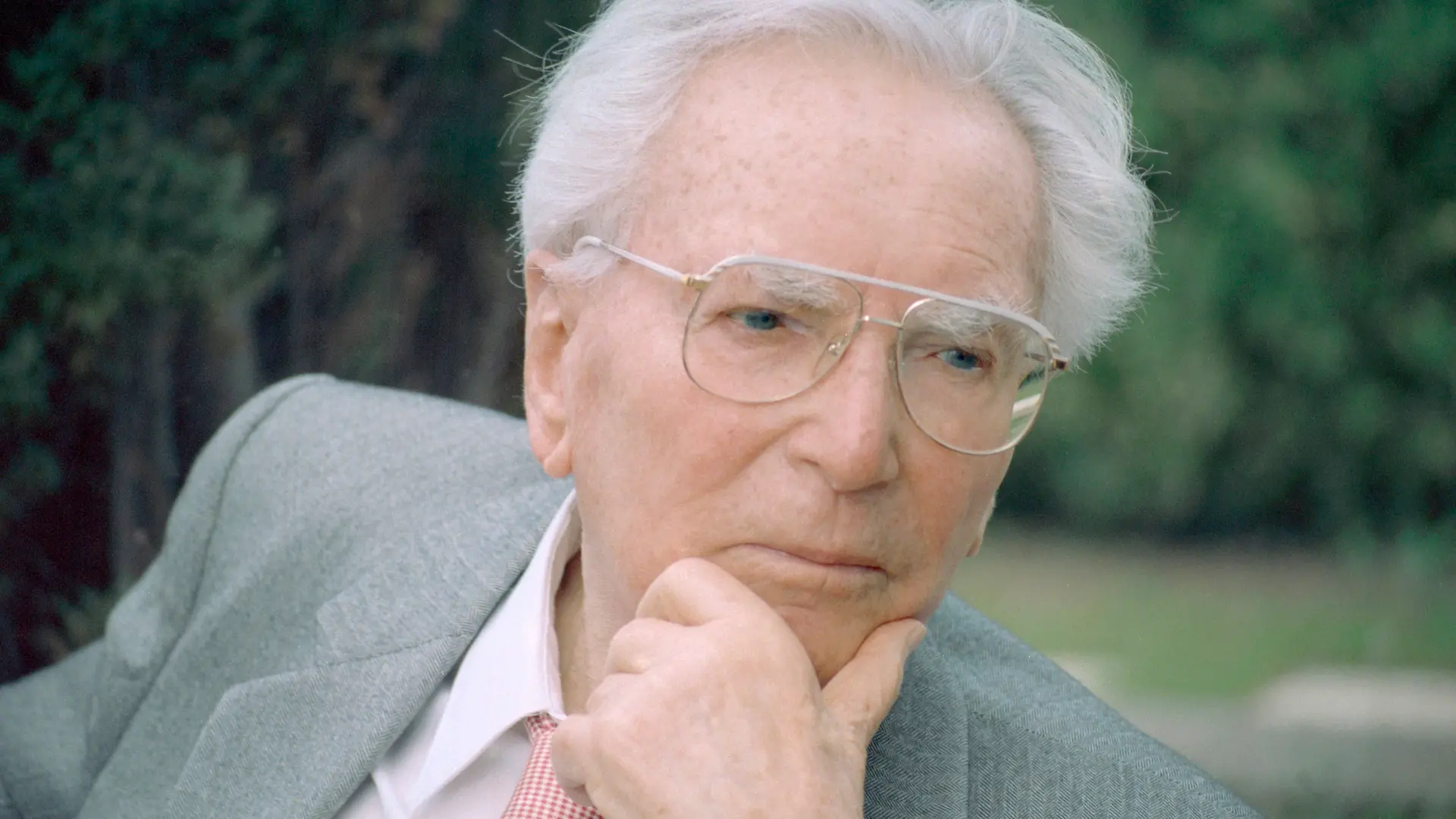

« Oui à la vie » de Viktor E. Frankl : confidences sur le sens de l’existence

Dans trois conférences inédites en français, le psychiatre autrichien Viktor E. Frankl, survivant des camps, affirme la puissance du sens de la vie et son rôle clé dans la résilience.

Vivre des expériences mystiques est-il important pour la foi ?

Beaucoup rapportent des expériences personnelles fortes, qu’ils interprètent comme une rencontre avec Dieu. Comment savoir si Dieu était vraiment là ? Ces expériences sont-elles importantes pour la foi chrétienne ? Réponses du F. Jean-Marie Gueullette, dominicain, théologien, auteur de La spiritualité est américaine (Cerf).

Timothy Radcliffe : « Plus l’avenir est périlleux, plus il est urgent de rechercher ensemble le bien commun »

L’ancien maître de l’ordre des prêcheurs nous invite à ne pas renoncer à notre profonde soif de bonheur infini. « L’espérer, c’est vivre dans le monde réel », insiste-t-il, expliquant que l’espérance se nourrit de rencontres avec des personnes qui osent risquer leur vie pour les autres. Et qu’il est toujours revenu avec une foi renouvelée des…