Catégorie : Société

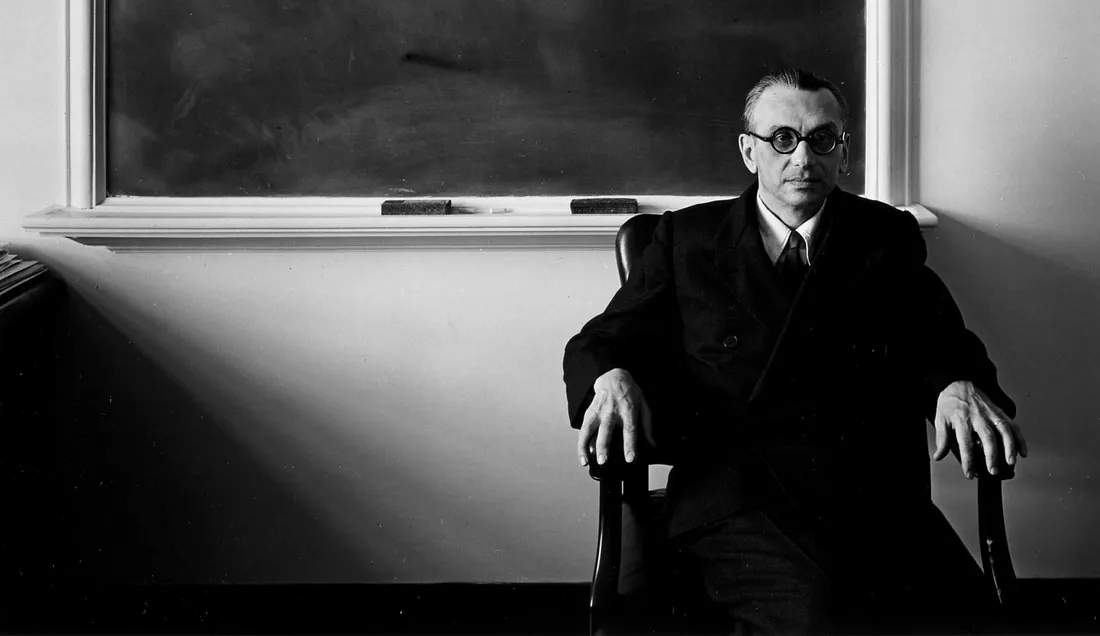

La dernière décimale de π (et le C de l’UCLouvain)

Si on considère l’Université comme un temple du savoir et de la science, depuis 1931, on ne peut plus la considérer, au sens strict, comme un temple de la rationalité, un bel édifice qui, à force de déductions logiques, parviendrait à expliquer le monde. Au contraire, depuis Gödel, on doit prendre en compte qu’à coté…

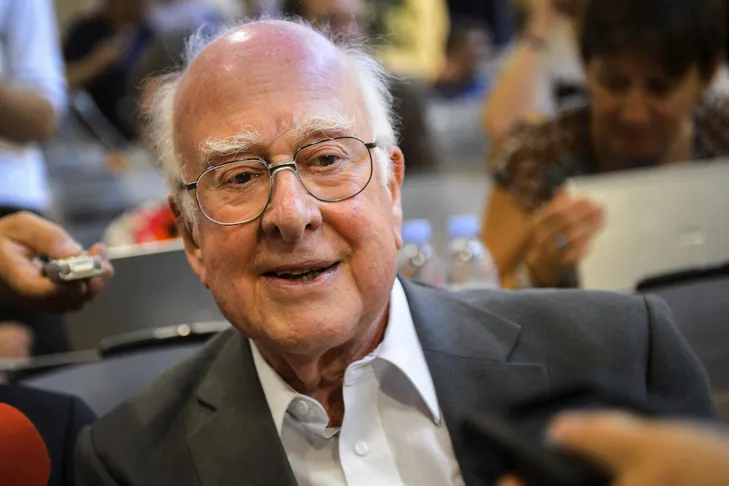

Comment le « boson de Higgs » a ravivé le débat autour de l’existence d’un Dieu créateur

Prix Nobel en 2013 pour ses travaux sur le « boson de Higgs », le physicien écossais Peter Higgs est mort lundi 8 avril. À l’époque, la découverte de cette particule, clé de voûte de la structure fondamentale de la matière, avait ravivé dans certains milieux chrétiens le débat autour de l’existence de Dieu.

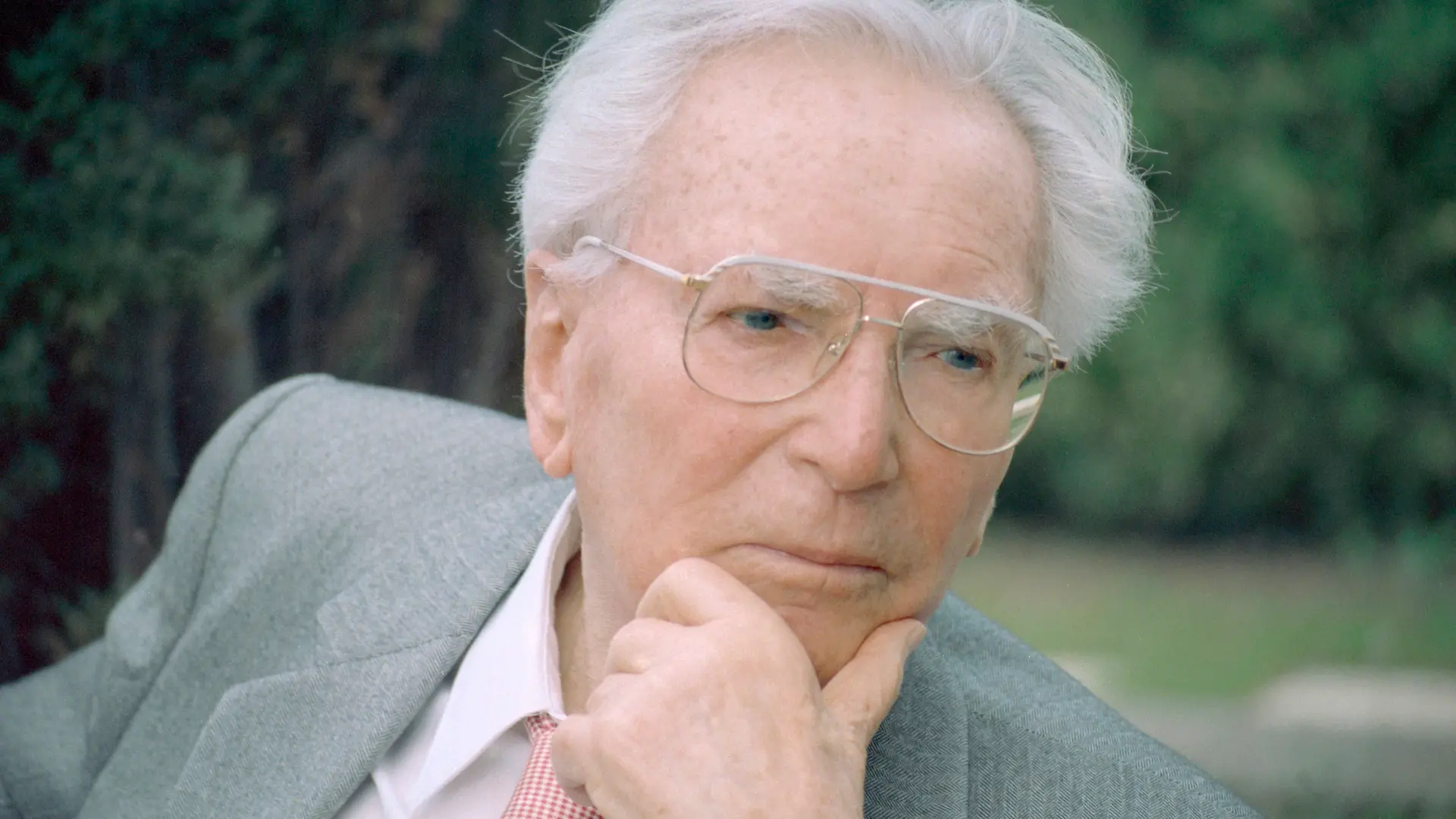

« Oui à la vie » de Viktor E. Frankl : confidences sur le sens de l’existence

Dans trois conférences inédites en français, le psychiatre autrichien Viktor E. Frankl, survivant des camps, affirme la puissance du sens de la vie et son rôle clé dans la résilience.

Nicaragua : l’évêque Rolando Alvarez libéré et expulsé vers Rome avec dix-huit autres religieux

Mgr Rolando Alvarez, évêque de Matagalpa et figure de l’opposition au régime de Daniel Ortega, a été libéré et expulsé vers le Vatican dimanche 14 janvier aux côtés d’un autre évêque, de quinze prêtres et de deux séminaristes. Cette issue résulte des négociations de la diplomatie vaticane.

« Le Temps des saints », de Mgr Marc Aillet

Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, témoigne dans son dernier livre, Le Temps des saints, de la force de ses convictions. Moins que le consensus, il cherche à y dire la vérité qui l’anime.

« Je revendique de pleurer sur tous les morts »

Marie-Armelle Beaulieu vit à Jérusalem depuis plus de trente ans. Rédactrice en chef de Terre sainte magazine et chroniqueuse à La Croix, elle a accepté que nous partagions exceptionnellement cette lettre adressée à ses amis le 10 octobre, après l’attaque du Hamas contre Israël.

Les jésuites sur le Nicaragua: «Les valeurs chrétiennes l’emportent toujours»

Une semaine après la confiscation de l’Université centraméricaine (UCA), le gouvernement nicaraguayen annonce ce mercredi 23 août révoquer le statut juridique de l’ordre religieux … «Nous, Jésuites, souhaitons être des signes de résistance, fidèles au mandat de Jésus d’être proche de ceux qui souffrent», déclare le porte-parole de la Compagnie de Jésus pour l’Amérique centrale,…

Personne ne peut se sauver tout seul

« Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit » (Première Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens 5, 1-2). L’Apôtre Paul invitait…

Le catholicisme risque de ne plus rester longtemps la première religion du pays

par Guillaume Cuchet Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris SorbonneSpécialiste en histoire des religions L’enquête sur les religions en France, effectuée par l’Insee, a donné lieu à un débat dans le journal « La Croix ». Voici des extraits de la réflexion de G. Cuchet parue ce 22 mai 2023. L’enquête portait sur les années 2019-2020 : la…

C’est l’homme religieux qui prépare l’avenir

par Jeanne Larghero Sans la religion, l’homme aurait-il l’espérance dans l’avenir, la foi dans la vie, et l’amour du prochain ? Privée de Dieu, constate la philosophe Jeanne Larghero, l’humanité est livrée à l’angoisse et au repli sur soi. L’éco-anxiété est un phénomène galopant, les psychologues et pédopsychiatres ne cessent d’en témoigner. Ne feignons pas de…

Échec de la transmission de la religion dans les familles chrétiennes

Le journal « La Croix » du 5 mai commente une récente enquête de l’INSEE. Les résultats sont implacables : la part des catholiques continue de chuter en France : de 43 % en 2012 à 20 % en 2022. 51% de la population entre 18 et 59 ans déclarent ne pas avoir de religion. Le catholicisme reste la première religion ;…

Thanatocapitalisme

Par Byung-Chul Han Philosophe, professeur à l’université de Berlin, auteur de « Dévitaliser le capitalisme » (éd. PUF, 14 €) « Le capitalisme est possédé par la mort. L’angoisse inconsciente de la mort est son propulseur. Son obsession de l’accumulation et de la croissance s’éveille face à la mort qui menace ». On retrouve dans ce livre les thèmes chers…