Auteur/autrice : Laurent Mathelot

Affairisme et quiétisme

Les textes d’aujourd’hui nous invitent à réfléchir à cette tension qui existe chez tout croyant entre action et contemplation.

Le Dieu étranger

Un docteur de la Loi – c’est à dire un homme instruit, un théologien – entre en discussion avec Jésus. C’est une joute oratoire, le pilpoul juif traditionnel, encore pratiqué de nos jours dans les écoles talmudiques. Sa question est : « que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? ». Jésus le renvoie à la Loi, le…

La disparition du Diable

Combien de fois n’avons-nous nous pas entendu cette citation de l’Évangile « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » ? Souvent pour appeler à prier pour les vocations. Nous avons tous une vocation religieuse. Tous nous sommes appelés à être les ouvriers de notre vie spirituelle. Comme les relations d’amour, la vie spirituelle se…

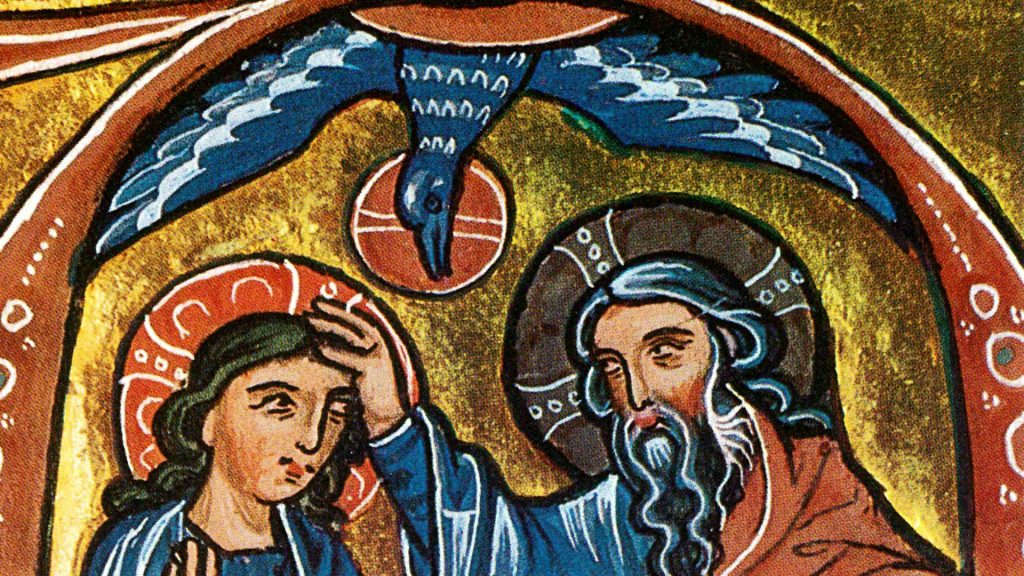

Les clés du Royaume

On est à Césarée de Philippe, ville frontière entre deux mondes : le monde juif et le monde païen, frontière entre le monde au Dieu unique et le monde aux dieux multiples. C’est dans cette situation de face à face entre monothéisme et polythéisme que Jésus pose la question : « Pour vous, qui suis-je ? »

L’équation du pape Léon

On raconte qu’à la cour de Catherine II de Russie, début mars 1774, le grand mathématicien Euler prit à partie le philosophe Diderot, s’écriant : « (a+bn) / z = x, donc Dieu existe. Répondez !». L’encyclopédiste, pour qui l’algèbre était du chinois, n’aurait pas discerné l’ineptie de l’équation. Resté sans réponse, il serait alors rentré précipitamment en…

Le sacerdoce commun : le sacrement du monde

En ce jour de la fête du Saint-Sacrement, nous nous tenons devant le mystère le plus intime de notre foi : Jésus, le Pain vivant, se donne à nous dans l’Eucharistie, humble morceau de pain qui contient la plénitude de sa présence. Ce mystère n’est pas seulement un don à contempler, mais un appel vibrant…

L’Esprit entre nous

Les couples qui s’aiment savent que former un couple, c’est bien plus que faire 1 + 1. Le couple c’est plus que « toi + moi », c’est « toi + moi, avec un cœur autours », qui symbolise l’esprit d’amour entre nous. Former un couple, c’est bien plus que sommer deux individualités, c’est créer une réalité nouvelle, qui prend corps, qui croît et qui…

La maîtrise du feu

Il y a des mots qui tuent et il y a des mots qui vivifient. Il y a des mots qui crucifient et il y a des mots qui ressuscitent. Il y a des mots qui blessent et il y a des mots qui guérissent. Il y a des mots poisons et il y a…

Présence invisible de l’amour

Dans d’autres pays, c’est aujourd’hui que l’on fête l’Ascension. En Belgique nous l’avons célébrée jeudi. Ce qui nous donne ce dimanche « entre deux », puisque dimanche prochain ce sera la Pentecôte. Un dimanche tellement « entre deux » qu’on peut se demander pourquoi soudainement ce coup de mou, de blues, ce grand retour en arrière au moment tragique…

S’élever vers Dieu

Plusieurs fois déjà, au cours de mes homélies, j’ai évoqué le fait que le judaïsme ancien se servait abondamment d’images très concrètes pour parler des réalités spirituelles et de Dieu. Il n’y a pas, dans la culture des contemporains de Jésus, de notions abstraites. Elles sont rendues par des situations paradoxalement concrètes. Vous vous souvenez…

Aimer Dieu

En filigrane de ce texte, il y a tout le mécanisme de la vie spirituelle chrétienne. L’Évangile d’aujourd’hui est un véritable traité de spiritualité. Je vous propose de faire une lecture fil à fil, d’en décoder verset par verset le sens spirituel et d’en tirer une méthode pour notre spiritualité.

Triomphe et gloire

Avez-vous remarqué le nombre de fois que ce passage d’Évangile parle de gloire ? « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt » : cinq fois en une seule phrase.