Mois : juillet 2020

18ème Dimanche – Année A – 2 août 2020 – Évangile de Matthieu 14, 13-2

Évangile de Matthieu 14, 13-21 Le Pique-Nique de Jésus Après l’enseignement central des paraboles du Royaume de Dieu, Matthieu reprend le fil des événements et la section commence par un fait tragique : l’exécution de Jean-Baptiste. Celui-ci, au nom de la Loi de Dieu, avait eu le front de condamner la conduite du roi Hérode Antipas…

21 juillet 2020 : Fête nationale de la Belgique

Discours du Roi Philippe (extraits) « …La pandémie a causé de grandes souffrances. Elle a eu et aura encore de lourdes conséquences. Vous qui avez perdu un être cher, sans avoir pu l’accompagner dans ses derniers moments et faire le deuil tellement nécessaire, je souhaite m‘adresser à vous pour vous dire à quel point la Reine…

17ème Dimanche – Année A – 26 juillet 2020 – Évangile de Matthieu 13, 44-52

Évangile de Matthieu 13, 44-52 Le Trésor caché des Paraboles Nous terminons aujourd’hui la série des 8 paraboles ( et non 7 comme j’avais écrit par erreur) : en plein centre de l’évangile de Matthieu, elles tentent de révéler ce qu’est ce mystérieux « Règne de Dieu » que Jésus annonce. Contrairement à ce que dit la lecture…

Devant la crise économique colossale

Évasion fiscale Un rapport intitulé « Vote Watch Europe » vient d’être publié. Ce rapport examine comment les eurodéputés belges ont voté dans les domaines de la solidarité financière et de la justice fiscale. Quelques thèmes abordés parmi d’autres : l’établissement d’une autorité européenne contre la fraude et l’évasion fiscale, l’instauration d’un taux d’imposition minimum de 20% sur…

16ème Dimanche – Année A – 19 juillet 2020 – Évangile de Matthieu 13, 24-43

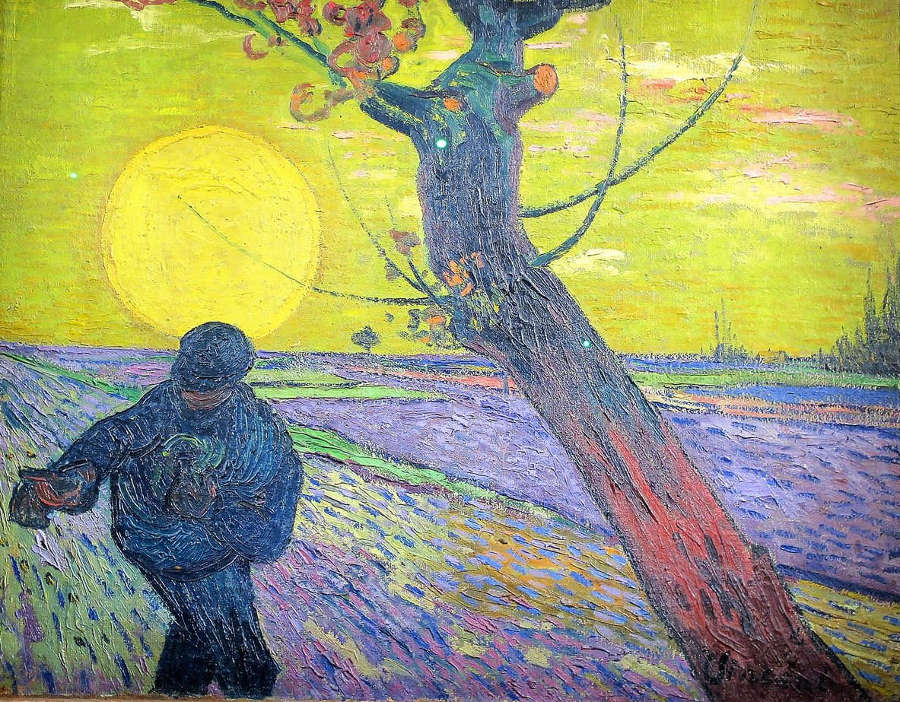

Évangile de Matthieu 13, 23-43 Le Royaume comparable à du levain Au centre de l’évangile de Matthieu pétillent 7 paraboles par lesquelles Jésus essaie de nous faire comprendre ce qu’est le Royaume de Dieu qui, avec lui, s’approche des hommes. Dans la première, clef de l’ensemble, il se compare à un semeur : ses paroles et…

« Comme si Dieu m’offrait une seconde vie… »

par Sœur Anne-Elisabeth Sur les 13 religieuses carmélitaines que compte notre monastère, 11 ont été malades du coronavirus. J’ai fait partie des premières à ressentir les symptômes et j’ai alors pris la décision, en tant que responsable de la communauté, de procéder à des tests de dépistage du virus. Tout a commencé, pour moi, par…

Les plus beaux textes du pape François écrits pendant le confinement

Les éditions Bayard publient « La force dans l’épreuve », un ouvrage qui rassemble les huit textes parmi les plus inspirants du pape François écrits ou prononcés au plus fort de la crise sanitaire en Europe provoquée par l’épidémie de Covid-19. Entre le mois de mars et le mois de mai dernier, alors que l’Europe était engluée…

15ème Dimanche – Année A – 12 juillet 2020 – Évangile de Matthieu 13, 1-23

Évangile de Matthieu 13, 1-23 Mais qu’est donc le Royaume de Dieu ? Dans l’eau du baptême, Jésus a reçu de Dieu son Père la mission la plus essentielle de l’histoire du monde : non envoyer les hommes dans le ciel (pour y préparer des guerres) mais les aider à accueillir le Règne pacifique de Dieu sur…

Au commencement est la Parole

L’activité première de Jésus est la Parole. Et Matthieu précise bien que Jésus a deux manières de parler : Au point de départ, il « proclame », il annonce un événement : Dieu va venir régner chez les hommes (sans préciser les modalités). En ce temps d’avant nos médias, des crieurs circulaient dans tout le pays pour annoncer une…