Mois : juin 2020

14ème Dimanche – Année A – 5 juillet 2020 – Évangile de Matthieu 11, 25-30

Évangile de Matthieu 11, 25-30 Venez à moi car je suis doux et humble de cœur Matthieu, l’ancien employé des douanes donc habitué à faire des rapports bien réglés, a soigné la construction de son livre où alternent scènes de mouvement et pauses d’enseignement. Donc après le discours de mission, les chapitres suivants nous plongent…

Dialoguer avec Dieu

« Acclamons la Parole de Dieu ». Mais d’abord a-t-elle été proclamée distinctement et avec respect ?A-t-elle été interprétée, approfondie, actualisée par l’homélie ? L’acoustique du lieu a-t-elle permis une audition parfaite ? Des retardataires n’ont-ils pas brouillé l’attention ? Et moi ai-je vraiment écouté ? Ne me suis-je pas évadé dans des distractions ? N’ai-je pas ruminé des soucis qui me tracassent ces…

13ème Dimanche – Année A – 28 juin 2020 – Évangile de Matthieu 10, 37-42

Évangile de Matthieu 10, 37-42 L’Évangile pour le monde A la suite de dimanche passé, nous écoutons aujourd’hui la dernière partie du discours dans lequel Jésus présente ses directives de mission. Et d’abord nous rétablissons les 3 premiers versets que la liturgie a sautés. Jésus cause de paix ou de guerre ? N’allez pas croire que…

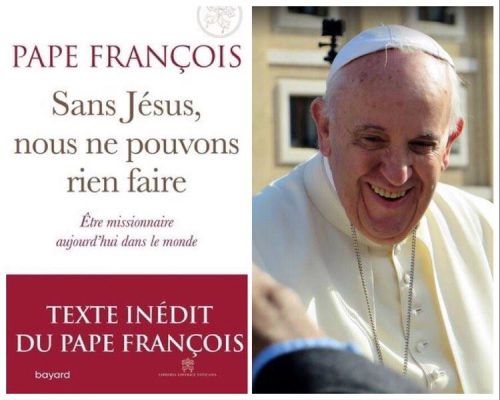

Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire

Quand François nous parle de la mission Dans un ouvrage paru aux éditions Bayard, le pape François échange avec le journaliste italien Gianni Valente sur une thématique qui lui tient à cœur depuis le début de son pontificat: être missionnaire aujourd’hui dans le monde. Et selon François, « sans Jésus, nous ne pouvons rien faire ». Extraits…

12ème Dimanche – Année A – 21 juin 2020 – Évangile de Matthieu 10, 26-33

Évangile de Matthieu 10, 26-33 Évangéliser parmi les contradictions Après la longue série de dimanches de préparation et célébration du mystère central de Pâques, nous reprenons aujourd’hui la route ordinaire balisée par la lecture suivie de l’évangile de Matthieu. Celui-ci a bien structuré son livre en alternant des scènes de mouvements, où Jésus circule et…

Paul Clavier : L’argent doit être un lien, pas un bien !

Dans Par ici la monnaie ! Petite métaphysique du fric (Cerf), le philosophe Paul Clavier s’interroge sur le rôle de la monnaie et notre rapport à l’argent. Alors que nous en avons fait un bien en lui-même, que nous voulons faire fructifier à tout prix, il nous invite à lui rendre sa mission première d’outil d’échange de biens…

Fête de l’Eucharistie – Année A – 14 juin 2020 – Évangile de Jean 6, 51-58

Évangile de Jean 6, 51-58 Le Repas du Seigneur Cette longue période de dimanches sans messe ne va-t-elle pas inciter beaucoup à abandonner la pratique dominicale ainsi que l’ont fait déjà, en ces dernières années, des multitudes qui déclarent: « Je suis croyant mais non pratiquant » (Croyant à qui ? Qu’est-ce que la pratique chrétienne ?). Ou…

A la messe, élevons nos cœurs, pas nos téléphones

Pape François : Audience du 8 septembre 2017 Nous commençons aujourd’hui une nouvelle série de catéchèses, qui portera le regard sur le « cœur » de l’Eglise, c’est-à-dire l’Eucharistie. Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la Messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons oublier le…

Fête de la Sainte Trinité – Année A – 7 juin 2020 – Évangile de Jean 3, 16 – 18

Évangile de Jean 3, 16 – 18 Liberté par le Père,Egalité par le Fils,Fraternité dans l’Esprit “Dieu”: le mot le plus énigmatique. Personne ne sait dire exactement ce qu’il signifie. A placer dans le dictionnaire des noms propres ou celui des noms communs ? A écrire avec ou sans majuscule ? Le charretier le crache comme un…

Trinité et Création

Finale de l’exhortation du pape François «Laudato Si» 5ème anniversaire 238. Le Père est l’ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe. Le Fils, qui le reflète, et par qui tout a été créé, s’est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. L’Esprit, lien…