Mois : juin 2019

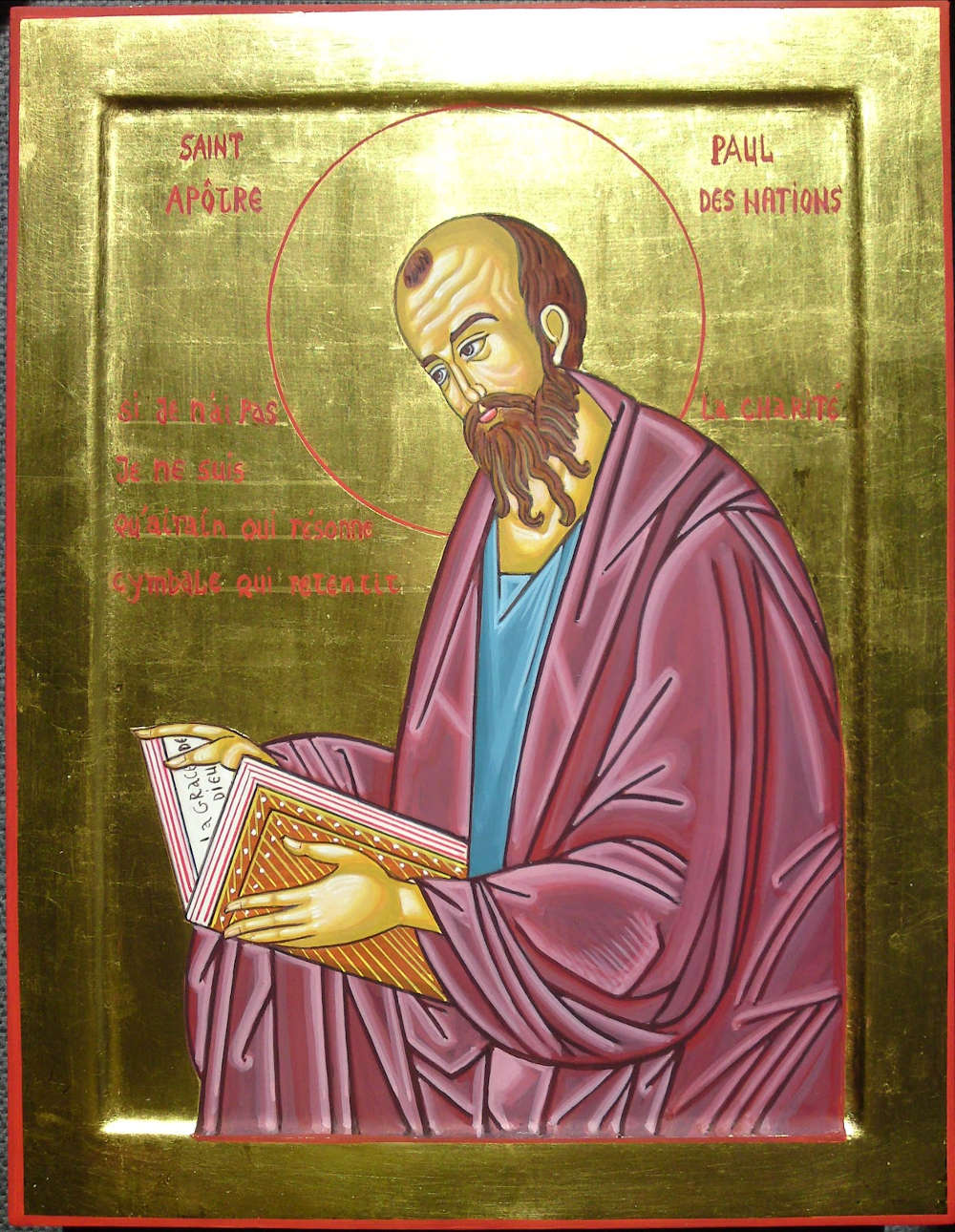

13ème dimanche ordinaires – Année C – 30 juin 2019 – Évangile de Luc 9, 51-62

ÉVANGILE DE LUC 9, 51-62 LE GRAND TOURNANT L’Eglise a cru qu’elle pouvait faire une Europe chrétienne. Le centre était le Vatican ; les plus grands artistes avaient réalisé des chefs-d’œuvre inspirés par la foi chrétienne ; au cœur de tous les villages, l’église paroissiale accueillait chaque dimanche les pratiquants assez nombreux ; elle était le lieu des…

PAPE FRANCOIS — LA LUMIERE DE LA FOI

La lumière de la foi (Lumen Fidei) : Par cette expression, la tradition de l’Église a désigné le grand don apporté par Jésus, qui, dans l’Évangile de Jean, se présente ainsi : « Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres » (Jn 12, 46). Celui qui…

Fête du Corps et du Sang du Christ – Année C – Dimanche 23 juin 2019

ÉVANGILE DE LUC 9, 11b-17 AU CENTRE DE LA VIE DE L’EGLISE : L’EUCHARISTIE En finale de la série des grandes fêtes pascales, l’Eglise célèbre aujourd’hui le don suprême de son Seigneur qui lui a légué son Corps et son Sang. L’Eucharistie est vraiment sa présence qui appelle son peuple à l’adorer dans le tabernacle, à…

HOMELIE DE Mgr AUPETIT, ARCHEVEQUE DE PARIS

Dédicace vient de « dédicatio » qui signifie consécration. La dédicace est la consécration d’une église au culte divin. Ce que nous célébrons par la dédicace chaque année, c’est la raison profonde pour laquelle la cathédrale Notre-Dame a été édifiée : manifester l’élan de l’homme vers Dieu. La cathédrale est née de la foi de nos aïeux. Elle…

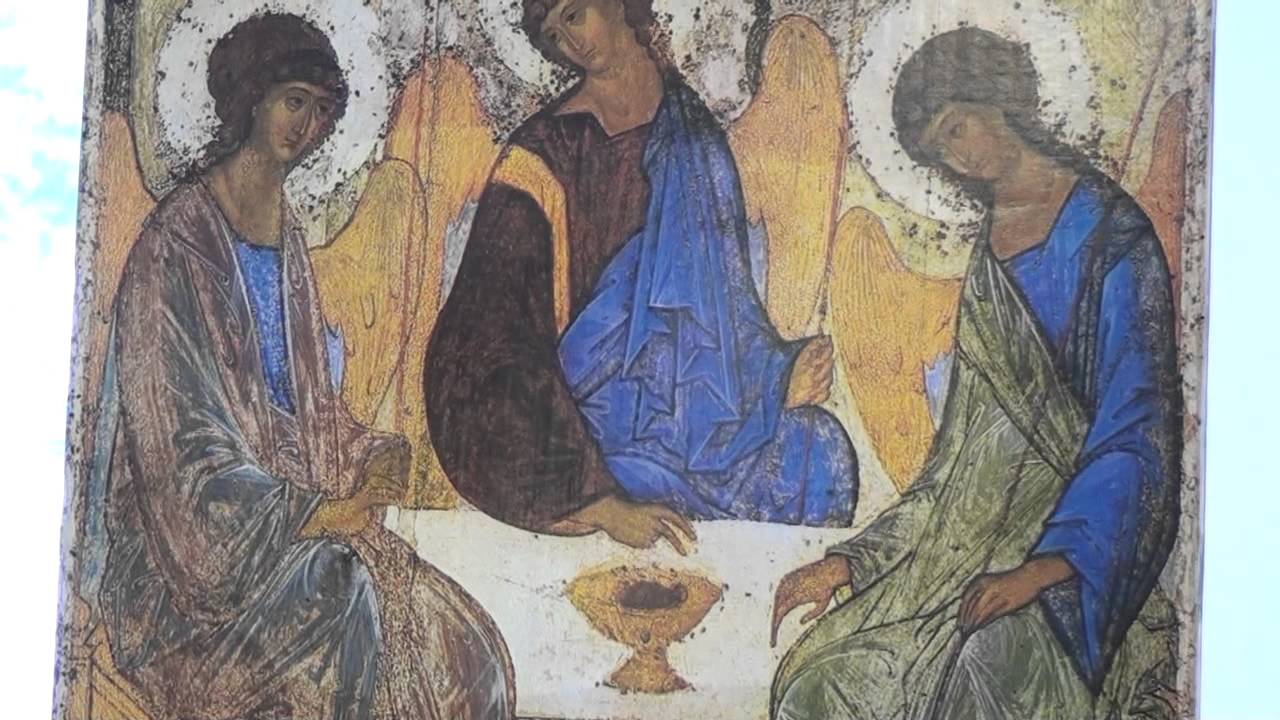

Fête de la Trinité – Année C – Dimanche 16 juin 2019 – Évangile de Jean 16, 12-15

ÉVANGILE DE JEAN 16, 12-15 LA SAINTE TRI-HUMANITÉ A la seule condition de faire allégeance à l’Empereur, tous les peuples de l’immense Empire romain étaient libres de rendre un culte à leurs dieux et d’adorer leurs idoles. Tous sauf un : Israël avait obtenu le droit de confesser un Dieu unique, ne tolérant aucune représentation, n’ayant…

NOTRE ÉCONOMIE DANS UNE LOGIQUE DE COLLABORATION ET NON DE COMPÉTITION

Ce 28 mai, l’auditorium d’Axa, avenue de Matignon à Paris (8e), était comble. Dans la salle : 350 professionnels de la finance et de l’économie, dont Bertrand Badre, ancien directeur général de la Banque mondiale, Denis Duverne, président du conseil d’administration d’Axa, et Philippe Royer, président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC). Face à eux : le…

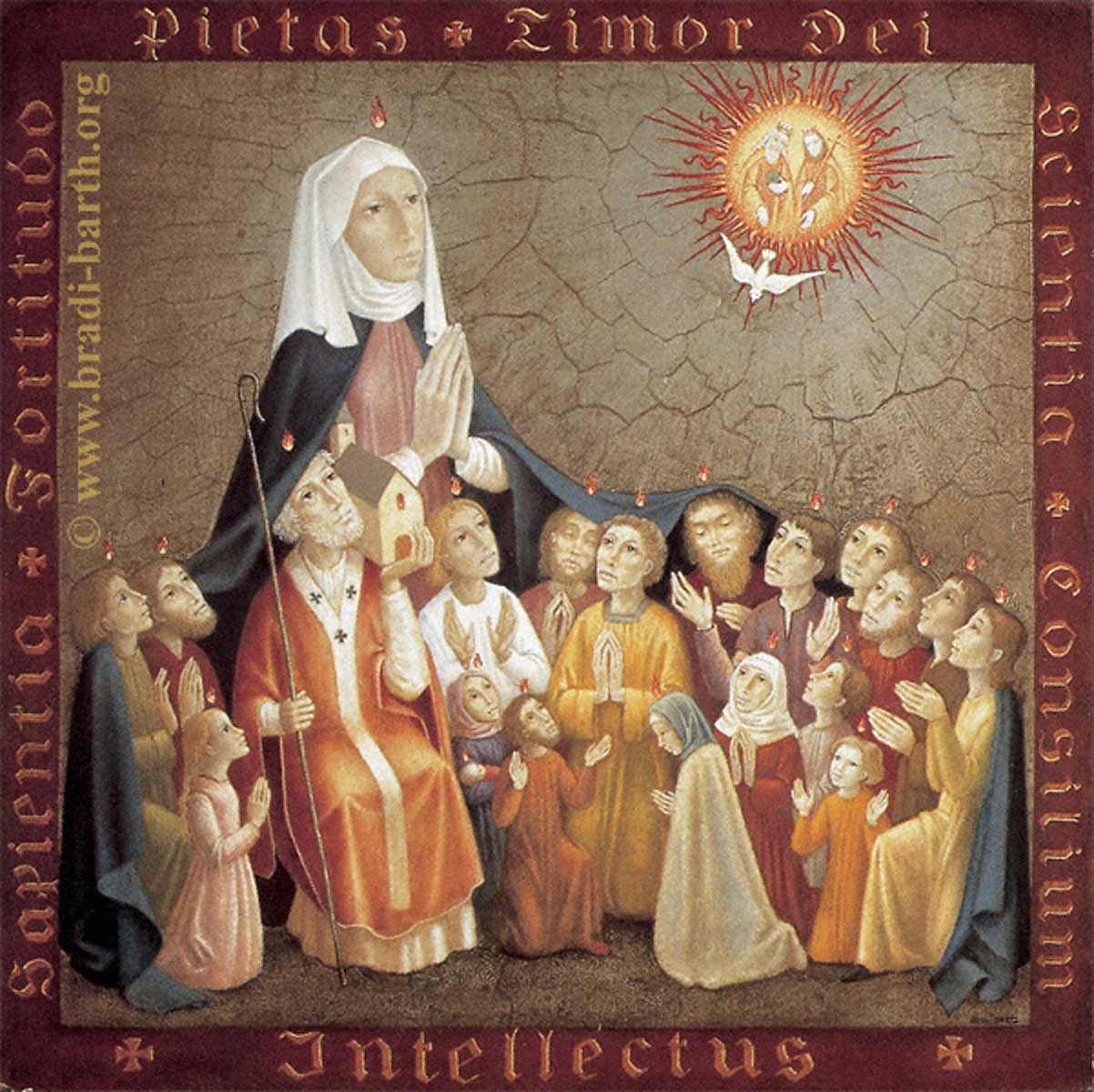

Fête de la Pentecôte – Année C – Dimanche 9 juin 2019 – Évangile de Jean 14, 15-26

ÉVANGILE DE JEAN 14, 15-26 LE VENT SOUFFLE OU IL VEUT En l’année 30 de notre ère, à Jérusalem, un homme a été condamné à la crucifixion, il est mort devant de nombreux témoins et son cadavre a été déposé dans un tombeau. Or quelque temps plus tard, ses disciples qui s’étaient enfui sans rien…