Année C — Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur — 13 avril 2025

Évangile selon saint Luc 19, 28-40

Il y a un dicton qui dit : c’est dans l’adversité qu’on reconnaît ses amis, qui souligne la superficialité de certaines de nos relations. Peut-être avez-vous déjà pu vérifier qu’à mesure que s’accumulent les problèmes, on est de moins en moins soutenu, de plus en plus délaissé. Quand le malheur s’abat sur quelqu’un, il se trouve dans son entourage des gens pour lui tourner le dos, ou se défiler quand il sollicite de l’aide.

Ce que nous célébrons aujourd’hui n’est pas seulement le dimanche des Rameaux – l’acclamation triomphale du Christ à son entrée à Jérusalem – c’est le dimanche des Rameaux et de la Passion. Notre célébration est plus tragique que joyeuse : elle va de la joyeuse entrée de Jésus à sa mort, abandonné de presque tous. Il y a un terrible contraste entre les deux Évangiles que nous venons de lire.

Luc nous présente ici un récit très construit. Si on en fait l’exégèse, on constate qu’il est abondamment truffé de citations de l’Ancien Testament. Le propos est ici de dire que l’histoire de Jésus correspond en tous points à celle du Messie annoncé : à la fois roi triomphal et serviteur souffrant. Voilà pour la théologie derrière les textes.

Quant au contexte, vous le savez, il est particulièrement tendu. La terre de Judée est sujette à de fréquentes révoltes que les Romains redoutent plus que tout. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à écraser dans le sang le moindre soulèvement de foule, comme lors de la révolte de Judas le Galiléen, à Séphoris, la ville proche de Nazareth, alors que Jésus était adolescent, où deux mille révoltés ont été crucifiés par les Romains. Jésus et ses contemporains ont vu l’horreur, la violence extrême de l’occupant. Les temps sont apocalyptiques et messianiques. Tous les textes de l’époque montrent un désespoir profond et l’attente d’un libérateur. Les fêtes religieuses juives – comme ici la Pâque – sont pour Rome des rassemblements très sensibles. Le procurateur – Ponce Pilate – monte alors de Césarée, au bord de la mer où il réside habituellement, et vient en personne superviser le maintient de l’ordre à Jérusalem. C’est dire la fébrilité des troupes. Qu’à cette occasion, un Juif entre dans la ville, acclamé par une foule comme un roi, on comprend qu’il se fasse immédiatement arrêter. Pilate ne peut pas courir le risque d’une sédition. C’est d’ailleurs le chef d’accusation qu’il fera inscrire sur la croix : le fait que le Christ ait été acclamé comme roi des Juifs. Du point de vue romain, l’entrée triomphale de Jésus sous l’acclamation des rameaux signe d’emblée son arrêt de mort.

Dès lors, c’est le malheur et l’opprobre qui s’abattent sur Jésus et la peur qui s’installe parmi ses disciples. Les foules se retournent : elles ne crient plus « Hosanna ! » mais « Crucifie-le ! ». Presque tous ses proches l’abandonnent. Beaucoup s’enfuient. Pierre le renie vigoureusement. Au pied de la croix, il ne reste plus que sa mère, un tout jeune disciple et quelques femmes.

Le malheur, et a fortiori la mort, font fuir les gens. Tous ceux qui ont vu un jour leur vie s’effondrer ont vu aussi leur univers social se réduire, souvent drastiquement. La solitude de la personne souffrante est quelque chose de réel. Quand, pour les autres, nous ne représentons plus l’espérance, alors ils sont nombreux à nous délaisser. Et, au moment de la mort, ne restent bien souvent à nos côtés que ceux qui nous aiment d’un amour emprunt d’éternité. Voilà la base du dicton : « C’est dans l’adversité qu’on reconnaît ses amis » : quand, dans la souffrance, la déchéance et même la mort, il ne reste plus auprès de nous que ceux dont l’amour est indéfectible.

Pour le Christ pourtant, ce dicton n’est pas vrai. Il continue à considérer comme amis ceux qui l’on rejeté, renié, abandonné ; ceux qui ont appelé à sa crucifixion et ceux qui l’ont effectivement tué. Alors qu’il agonise et malgré leur trahison, il continue à les aimer, à les considérer comme ses amis, à prier pour eux. Il n’abandonne pas ceux qui l’abandonnent, au contraire il maintient éternel l’amour qu’il éprouve pour eux.

Méditons un instant sur cette attitude de Jésus qui, s’avançant vers une mort certaine, voit même ses plus fidèles amis l’abandonner, la profonde tristesse qui s’ajoute à l’angoisse qu’il ressent, le terrible sentiment de solitude de celui qu’ils acclamaient tous, il y a quelques jours encore, comme un roi libérateur. Pourtant son amour n’a pas changé.

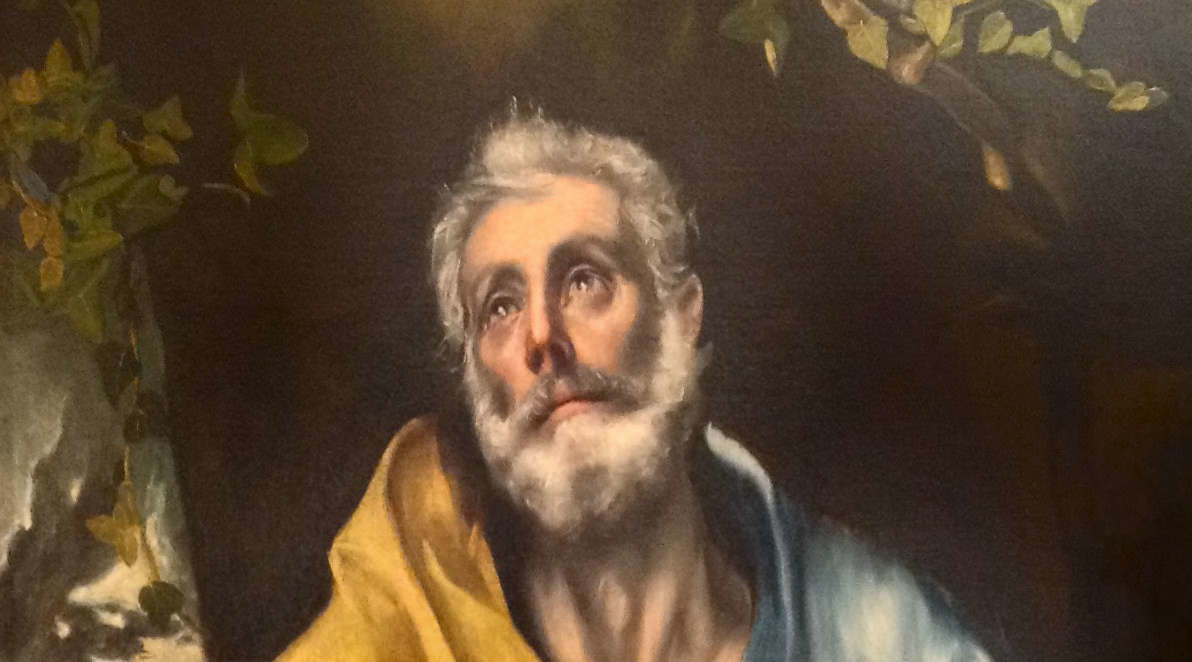

Dans sa Passion selon saint Matthieu, Jean-Sébastien Bach a ajouté une scène qui ne se trouve pas dans les Évangiles où, après l’avoir renié, Pierre croise le regard de Jésus que l’on emmène en prison. Peut-être connaissez-vous ce superbe aria intitulé « Erbarme dich, mein Gott » où Pierre supplie le Christ de lui pardonner son reniement : « Seigneur prends pitié, vois mes larmes ! Vois mon cœur et mes yeux qui pleurent amèrement devant toi. » Bach ne présente pas la réponse de Jésus. Tout son art consiste à la laisser deviner dans les larmes de Pierre.

A la maison, quand nous glisserons nos brins de rameaux derrière nos crucifix, pensons au sens profond du geste que nous accomplissons, qui signifie : je veux être de ceux qui amènent leur brin d’espérance au pied de toutes les croix, de celles qui en amour veulent rester fidèles jusqu’à la fin, qui n’abonnent pas un ami qui souffre, fut-il rejeté de tous.

Ce n’est pas tant la présence de rameaux bénis qui protège nos maisons que l’intention dont ces branches témoignent. Poser un brin de buis sur un crucifix c’est dire : Seigneur, en amour, je veux t’être fidèle jusqu’au bout.

— Fr. Laurent Mathelot OP