Catégorie : Laudato Si

Le Pape exhorte à se convertir à l’écologie du cœur

Le Pape François a adressé, en 2021, un message aux participants à la 49e Semaine sociale des catholiques italiens, convoquée à Tarente dans les Pouilles en Italie. Il y développe sa vision de l’engagement social chrétien, appelant à créer «des réseaux de rédemption». «La pandémie a mis à jour l’illusion de notre époque selon laquelle…

Manifeste du pape François pour « sauver la biodiversité »

22 juillet 2022 « Réfléchir urgemment à un soutien financier supplémentaire pour la conservation de la biodiversité ». Tel est l’appel du pape François dans son message à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création, qui sera célébrée le 1er septembre 2022. Dans un message rendu public ce 21 juillet, le…

Sortir de la légèreté

Le père Pierre de Charentenay sj, ancien rédacteur en chef de la revue Études, apporte son éclairage sur la crise sanitaire actuelle et invite à “reconsidérer la légèreté de nos existences” pour nous préparer sérieusement à faire face à la crise climatique à venir. Nous avons vécu de manière bien légère, imprudente, inconsciente depuis les…

Marche pour le climat

La loi Climat du gouvernement n’est pas à la hauteur. C’est ce qu’ont clamé les manifestants du dimanche 28 mars dans toute la France. 110 000 personnes (selon les organisateurs, 44 000 selon la police) ont répondu à l’appel de nombreuses associations comme Alternatiba, Greenpeace, Oxfam France et ATD-Quart monde. Des « cortèges de croyants » Du côté des chrétiens,…

D’ici 2038, la quasi-totalité de l’humanité devrait avoir accès à la Bible

Aujourd’hui, 6,8 milliards d’êtres humains ont accès à la Bible, partiellement ou intégralement. Il reste néanmoins 246 millions de personnes n’y ayant pas accès du tout. D’ici 2038, l’Alliance biblique universelle souhaite achever 1.200 nouveaux projets de traduction afin de toucher la quasi totalité de la population mondiale. La Bible, best-seller indémodable, reste à ce…

Pape François : La destination universelle des biens et la vertu de l’espérance

« … La pandémie a souligné et aggravé les problèmes sociaux, en particulier l’inégalité. L’économie est malade. Elle est tombée malade. C’est le fruit d’une croissance économique inique qui ne tient pas compte des valeurs humaines fondamentales. Dans le monde d’aujourd’hui, quelques personnes très riches possèdent plus que tout le reste de l’humanité. Je répète : quelques…

Sauver la Création

Encyclique « Laudato Si » du pape François Le pape François a reçu en audience privée une délégation de seize Français ce jeudi 3 septembre 2020. Il a discuté avec eux de manière spontanée pendant près d’une heure autour de la thématique écologique. Cette rencontre se voulait un prolongement des réflexions que la Conférence des Évêques de…

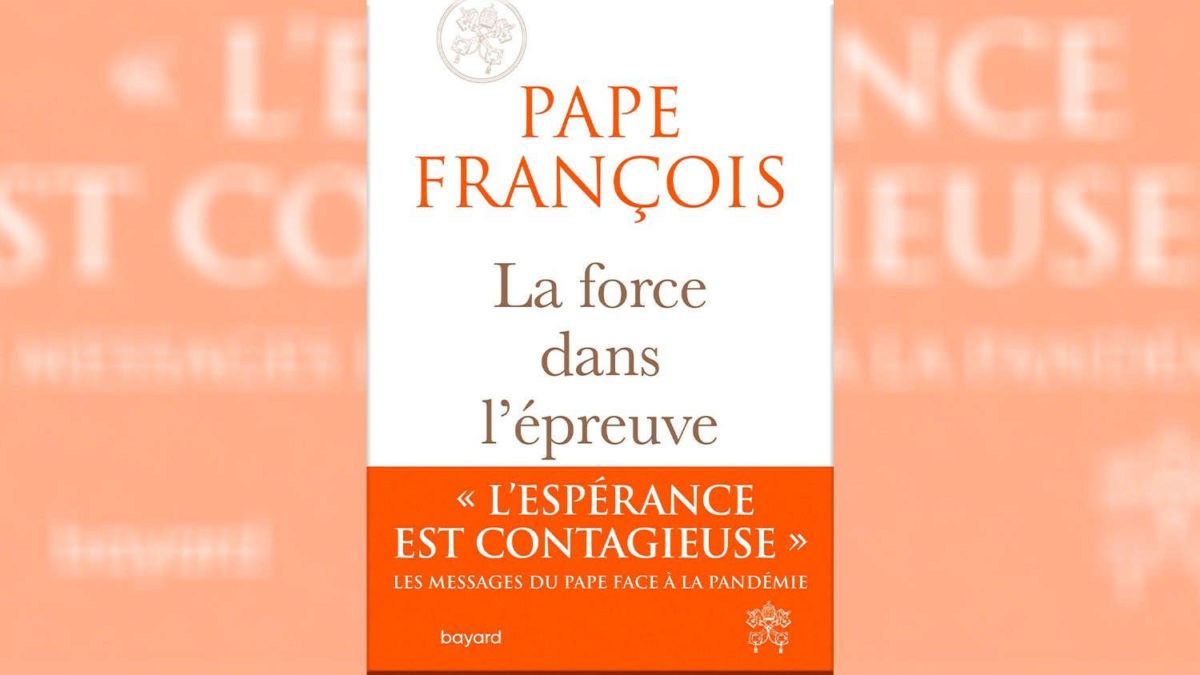

Les plus beaux textes du pape François écrits pendant le confinement

Les éditions Bayard publient « La force dans l’épreuve », un ouvrage qui rassemble les huit textes parmi les plus inspirants du pape François écrits ou prononcés au plus fort de la crise sanitaire en Europe provoquée par l’épidémie de Covid-19. Entre le mois de mars et le mois de mai dernier, alors que l’Europe était engluée…

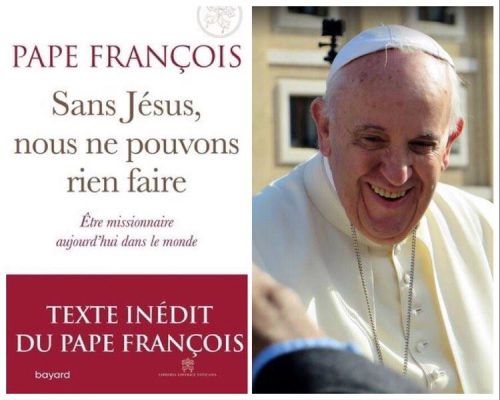

Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire

Quand François nous parle de la mission Dans un ouvrage paru aux éditions Bayard, le pape François échange avec le journaliste italien Gianni Valente sur une thématique qui lui tient à cœur depuis le début de son pontificat: être missionnaire aujourd’hui dans le monde. Et selon François, « sans Jésus, nous ne pouvons rien faire ». Extraits…

Trinité et Création

Finale de l’exhortation du pape François «Laudato Si» 5ème anniversaire 238. Le Père est l’ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe. Le Fils, qui le reflète, et par qui tout a été créé, s’est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. L’Esprit, lien…

L’humanité doit changer

Le cri du pape François en faveur de notre planète Il faut relire la magnifique encyclique du pape François sur l’écologieavec le projet de décider, nous chrétiens, les changements immédiats. Empruntant les belles invocations du Cantique des créatures de saint François, « Laudato si » s’inscrit d’emblée dans la lignée franciscaine, louant les beautés de la nature,…

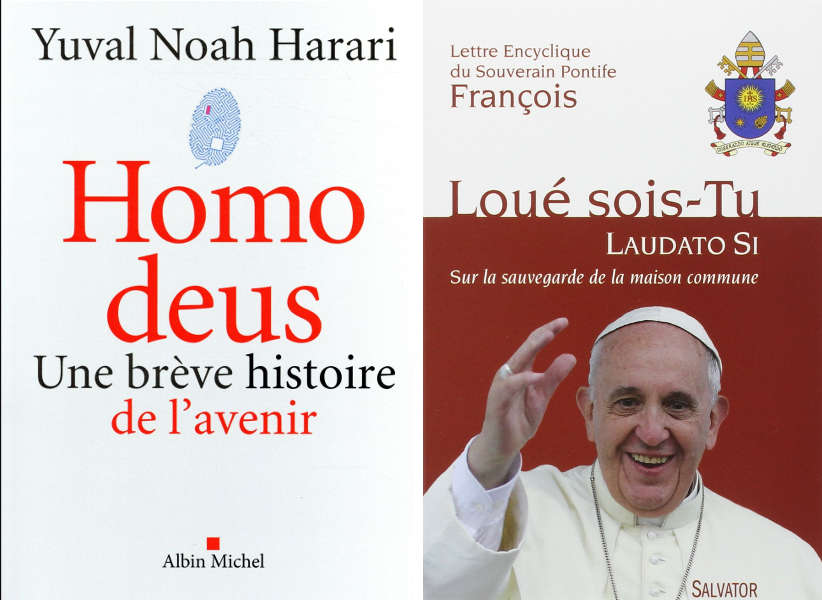

Yuval Harari et le pape François

Deux lectures « prophétiques » pour temps de confinement Voici cinq ans, deux essais sur l’avenir du monde étaient unanimement salués par la critique : ils sont pourtant aux antipodes l’un de l’autre. Le coronavirus a tranché : c’est l’encyclique qui voyait juste ! … Si vous les avez en votre possession, je vous conseille de reprendre deux ouvrages publiés…