Mois : janvier 2020

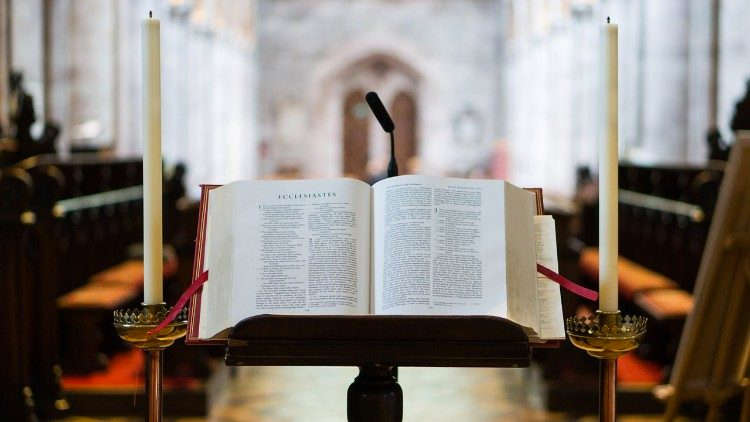

Fête de la Présentation du Seigneur – Année A – Dimanche 2 février 2019 – Évangile de Luc 3, 22-40

ÉVANGILE DE LUC 3, 22-40 La Rencontre 40 jours après la fête de la Naissance du Sauveur, nous fêtons sa Présentation dans le temple de Jérusalem, événement que l’antique tradition juge important puisque cette festivité du 2 février supplante la liturgie normale du 4ème Dimanche qui pourtant proclame la page sublime des Béatitudes. Les parents…

27 janvier : 75ème anniversaire de la libération du camp de la mort Auschwitz – Birkenau

France : Les faits racistes et xénophobes en hausse de 130% en 2019 – par le magazine Marianne – 27/01/2020

3ème dimanche – Année A – 26 janvier 2019 – Évangile de Matthieu 4, 12-23

ÉVANGILE DE MATTHIEU 4, 12-23 DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU Après plus de 50 ans de sacerdoce, je ne me souviens pas d’avoir jamais célébré la messe du dimanche sans qu’il y ait plusieurs arrivées tardives de fidèles. Nous payons encore ce qui constitue, à mon sens, un des plus grands crimes de l’Eglise…

2ème dimanche – Année A – 19 janvier 2019 – Évangile de Jean 1, 29-34

ÉVANGILE DE JEAN 1, 29-34 JEAN DEVIENT LE TÉMOIN POUR QUE NOUS SOYONS TÉMOINS Le baptême de Jésus revêt une telle importance qu’après nous avoir fait entendre son récit selon Matthieu dimanche passé, la liturgie nous en présente aujourd’hui la version de Jean. Elle est très différente. D’abord les historiens de l’antiquité n’ont pas la…

Fête du Baptême du Seigneur – Année A – Dimanche 12 janvier 2019 – Évangile de Matthieu 3, 3-17

ÉVANGILE DE MATTHIEU 3, 3-17 Le Baptême de Jesus et le nôtre Plusieurs années se sont passées et, depuis le décès de Joseph (qui n’est pas noté dans les évangiles mais ils ne feront plus mention de lui), Jésus a maintenant plus de 30 ans et il a repris son atelier. Il doit étonner car,…

29 missionnaires ont été tués dans le monde en 2019

L’agence Fides a publié lundi 30 décembre son rapport annuel sur le nombre de missionnaires tués ces douze derniers mois. En 2019, ce sont 29 hommes et femmes qui ont fait don de leur vie. « Le martyre est l’air de la vie d’un chrétien, d’une communauté chrétienne. Il y aura toujours des martyrs parmi nous.…