Étiquette : Toussaint

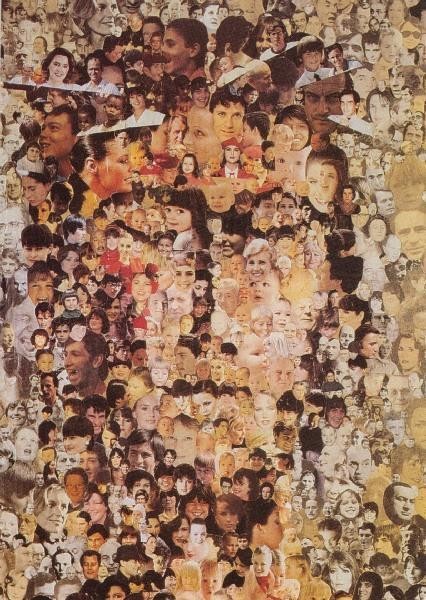

Tous les saints

Si je vous parle d’un temps de Toussaint, vous allez sans doute l’imaginer gris et sombre, peut-être même venteux et froid. La Toussaint traîne une image de feuilles mortes, de tristesse, de deuil, de cimetière et de mort. C’est pourtant tout le contraire que nous célébrons : la joie, la lumière, la vie. C’est aujourd’hui la…

L’art d’éclairer la nuit

La Toussaint c’est comme le changement d’heure en hiver : il fait noir plus tôt ; il faut éclairer d’avantage. Il y a des gens qui n’aiment pas le changement d’heure en hiver. Ce sont ceux qui ne possèdent pas la science de l’éclairage. J’ose dire l’art d’éclairer : réorienter les lampes, les changer de…

Toussaint – Année A – 1er novembre 2020 – Évangile de Matthieu 6, 1-12

Évangile de Matthieu 6, 1-12 Je crois à la Communion des Saints La fête de la Toussaint étant un jour férié, il était inévitable qu’elle soit bousculée par la célébration du lendemain et devienne en fait « Commémoration des défunts ». Ainsi le mot qui chante la victoire de la vie est devenu jour de la mort.…

Fête de Tous les Saints – Année C – 1 novembre 2019 – Évangile de Matthieu 5, 1-14

ÉVANGILE DE MATTHIEU 5, 1-14 TOUS SAINTS OU TOUS MORTS ? Comme toutes les autres fêtes, la Toussaint a perdu son sens originel chrétien: elle est devenue la TOUS MORTS. D’où l’arrivée en force du grand Guignol de Halloween avec ses diables et ses sorcières. L’Eglise, elle, chaque jour du calendrier, fêtait un grand Saint, elle…

FÊTE DE LA TOUSSAINT – 1er NOVEMBRE 2018

SAINT PAUL A LA COMMUNAUTE DE CORINTHE (année 55)Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ;cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon,c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ;autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.Le…