Année C — 15e dimanche du Temps Ordinaire — 13 juillet 2025

Évangile selon saint Luc 10, 25-37

Un docteur de la Loi – c’est à dire un homme instruit, un théologien – entre en discussion avec Jésus. C’est une joute oratoire, le pilpoul juif traditionnel, encore pratiqué de nos jours dans les écoles talmudiques. Sa question est : « que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? ». Jésus le renvoie à la Loi, le domaine d’expertise de ce savant : « aimer Dieu de tout son cœur de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même ». Remarquons que ce n’est pas Jésus qui invente le commandement d’aimer. L’amour du prochain est déjà un commandement de l’Ancien Testament (Lévitique 19,18).

Le savant renchérit : qui est mon prochain ? En deux questions, on est arrivé à la pierre d’achoppement entre Jésus et le judaïsme traditionnel, qui restera pierre d’achoppement entre Juifs et Chrétiens, à savoir celle de l’universalité du Salut. Mon prochain, est-ce n’importe qui ou seulement un proche ? Jésus répond par une parabole.

Il met en scène un Samaritain, c’est à dire, pour ce docteur de la Loi, non seulement un étranger mais, pire, un hérétique. Juifs et Samaritains se vouaient en effet une haine religieuse féroce. Précédemment, dans l’Évangile (Luc 9,51-56), Luc a déjà rapporté l’histoire d’un village de Samaritains ayant refusé de recevoir Jésus et ses disciples … parce qu’ils se rendaient à Jérusalem ! Pour ceux qui écoutent cette parabole, le Samaritain, c’est avant tout un ennemi religieux. Aujourd’hui peut-être, Jésus invoquerait-il plutôt un Musulman ou un athée … En tous cas, un personnage qui dénote religieusement dans le récit.

A la toute fin de la parabole, c’est Jésus qui pose une question : « Qui a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » … Si on n’est pas attentif, on ne se rend pas compte qu’il a inversé la logique. On s’attendrait à ce qu’il demande : « Qui a considéré l’homme blessé comme son prochain ? » « Lequel du Samaritain, du Prêtre ou du Lévite a aimé cet homme comme Dieu lui demande d’aimer ? » Mais ce n’est pas la question qu’il pose. « Qui a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Autrement dit : « qui l’homme blessé considère-t-il, lui, comme le prochain qu’il va aimer comme lui-même ? »

L’enjeu n’est pas de remarquer que le Samaritain – ce méprisable étranger – a considéré l’homme blessé comme son prochain, l’a aimé et l’a très généreusement aidé ; cela va de soi pour Jésus. Non ! Ce qu’il fait ici, c’est répondre à la question initiale du docteur de la Loi : « que dois-je faire pour être sauvé ? » Jésus répond : « Comme cet homme blessé, tu dois aimer celui qui te semble étranger – religieusement autre – et qui fait pourtant preuve de pitié envers toi »

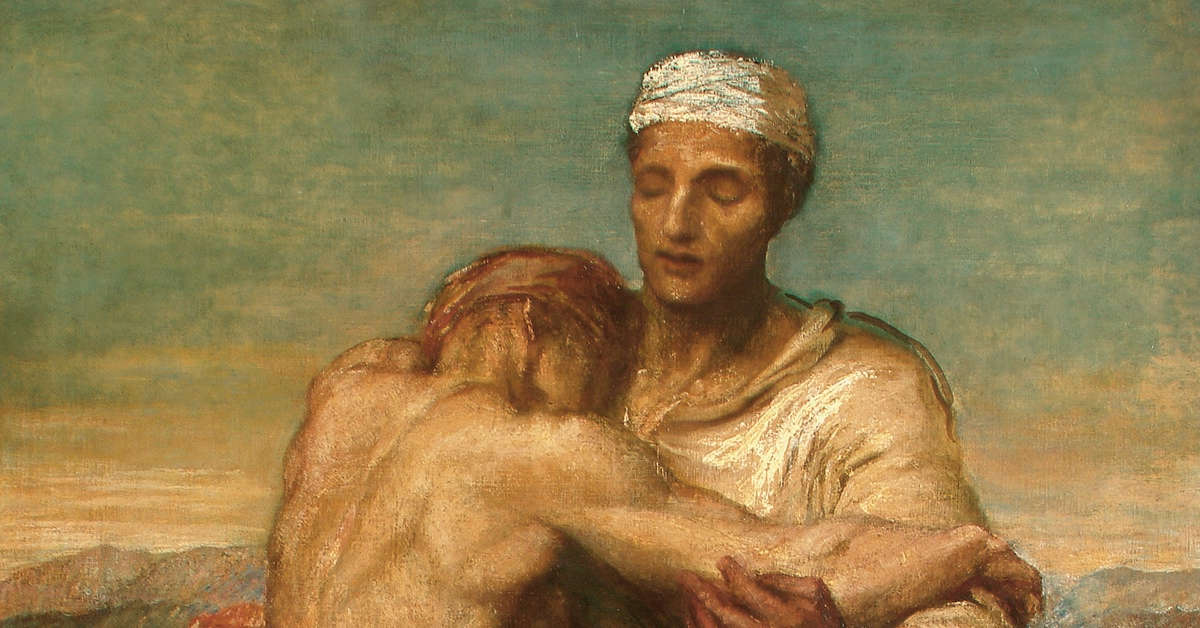

On se rend compte ainsi que le Bon Samaritain n’incarne pas seulement le commandement d’aimer son prochain, d’être charitable au-delà des conventions et des clivages – je le redis, pour Jésus cela va de soi. Non ! Le Bon Samaritain, l’étranger qui sauve, l’homme qui semble religieusement étrange et qui pourtant secourt, c’est le Christ lui-même. Et le lecteur attentif aura remarqué que, dans la parabole, le Bon Samaritain propose de repasser régler le solde des dépenses : c’est évidement une image du retour du Seigneur à la fin des temps, de la manière dont il agira envers nous, pour solde de tous comptes.

Un Dieu qui nous sauve arrive forcément, à un moment donné dans notre vie, comme l’étranger que nous méprisons. Dieu est quelque part toujours un « hérétique » par rapport à mon propre conformisme religieux, à l’idée préconçue que j’ai de vivre la religion. C’est précisément comme ça qu’il me sauve : en étant quelque part étranger à ma manière propre d’envisager mon salut. Sinon pourquoi ne pas me laisser agir seul, puisqu’il m’a voulu libre, capable d’amour et de discernement ? Un Dieu qui me sauve doit être un Dieu qui me sauve aussi de moi-même, de mes propres stéréotypes religieux, de mes propres enfermements spirituels.

Le Christ, bien sûr, veut se faire le prochain de tous – je l’ai dit : c’est le coté évident, allant-de-soi de la parabole – mais il faut aussi que, quelque part, Dieu me bouscule, m’indispose jusqu’à m’irriter de sa présence, pour me sortir de mon conformisme religieux, synonyme de sclérose spirituelle. Dieu n’est pas seulement à l’image des gens que j’aime ; il est aussi à l’image des gens que j’aime le moins et qui me dérangent.

La parabole du Bon Samaritain ne nous demande pas tant d’aller sauver le monde qu’elle nous avertit que le sauveur du monde arrive toujours, à un moment donné, comme l’étranger que l’on méprise.

Seigneur, tu es le véritable Bon Samaritain, celui qui nous sauve en bousculant nos conformismes religieux, convertis-nous à ton amour sans frontières. Amen.

— Fr. Laurent Mathelot OP