Année C — 28e dimanche du Temps Ordinaire — 12 octobre 2025

Évangile selon saint Luc 17, 11-19

Visiblement, le propos des lectures d’aujourd’hui est de valoriser les étrangers.

Dans la première lecture, Naaman, général syrien, est guéri par le prophète Élisée. À une époque où Syrie et Israël sont en guerre, Naaman a tout pour être repoussant : il est lépreux et c’est un ennemi. Tout le sépare d’Élisée. D’autant qu’Israël est au bord de la guerre civile et que le prophète ne cesse de dénoncer les élites qui se tournent vers les dieux étrangers. La nation perd la foi.

Précisément la foi que gagne Naaman. D’abord incrédule, une fois guéri, il déborde de joie ; il veut couvrir Élisée de cadeaux, qui refuse. Le texte devient touchant : « Permets que j’emporte de la terre de ce pays, pour y offrir des sacrifices au Dieu d’Israël ». La terre crée l’appartenance – s’ancrer sur le même sol, être issu du même terroir voilà ce qui nous unit. L’étranger, lui, a poussé sur une autre terre.

Autre chose distingue l’étranger : sa foi. Il ne vit pas comme nous, ne prie pas comme nous, ne pense pas comme nous, ne partage pas toutes nos valeurs et n’a pas les mêmes fondements sociaux et culturels. Dans l’Antiquité, foi et sol sont très liés : emporter un peu de la terre d’Israël – de la Terre promise –, c’est s’ancrer en Dieu.

L’épisode rapporté par l’Évangile présente avec la guérison du général syrien, beaucoup de similitudes : il s’agit encore de lèpre ; il s’agit encore d’être sauvé par sa foi et il s’agit encore d’un étranger : un Samaritain cette fois.

À l’époque de Jésus, les Samaritains sont les ennemis religieux d’Israël. Tous juifs, ils se détestent copieusement. Ils pratiquent un culte semblable – tous célèbrent la Pâque –, mais ils s’écharpent sur le Temple : Jérusalem pour les uns, Samarie pour les autres. Rien de pire qu’une querelle de clochers : mépris, insultes, changements de trottoir. Précédemment, Luc (9, 51-56) a apporté l’épisode d’un village samaritain refusant d’accueillir Jésus « parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem ». L’autre est un hérétique qu’on ne peut fréquenter.

Jésus dénonce souvent ce racisme anti-samaritain : par la parabole du Bon Samaritain et la rencontre avec la Samaritaine au puits, notamment. Dans l’Évangile, ces « méprisables étrangers » excellent en accueil, charité et reconnaissance envers Dieu. Parmi les dix lépreux guéris aujourd’hui, qui revient rendre grâces ? Le Samaritain, ce « juif approximatif » que tous détestent.

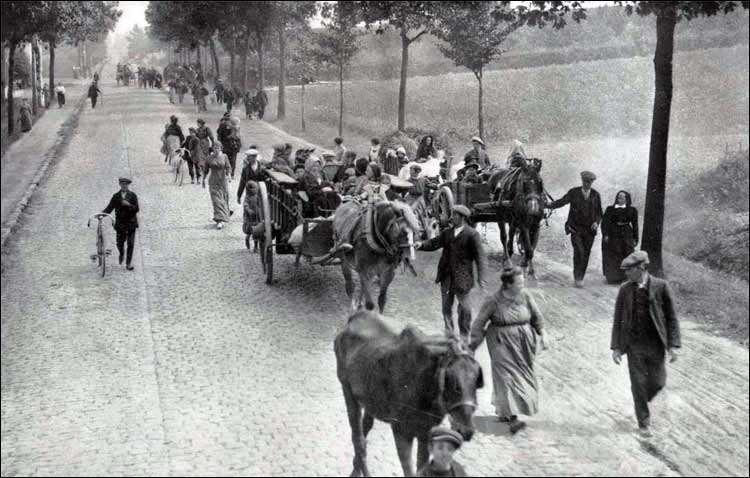

Évidemment, ces textes résonnent avec notre contexte : les flux migratoires inquiètent dans un contexte de globalisation fulgurante. Comment résoudre l’équation de l’amour du prochain, de la générosité chrétienne, de l’accueil de la souffrance, face à un Occident en perte de repères, de valeurs, précisément traversé par des questions d’identité ? Nous perdons le sens du peuple, de la religion. Comment accueillir les pourchassés pour ce qu’ils sont, quand nous ne savons plus qui nous sommes ?

Au fond, le problème est là : ne sommes-nous pas devenus apatrides de notre culture, de nos valeurs, de notre monde ? nous-mêmes étrangers à notre mode de vie ? Le progrès moderne, ce mouvement constant qui nous emporte, ne nous éloigne-t-il pas de nos racines, de notre terroir, de la terre ancestrale de notre repos – Terre promise, où coule « le lait et le miel », dit la Bible ? Ce perpétuel progrès, amplifié sans cesse, ne fait-il pas de nous des exilés sur notre propre Terre ? La montagne de déchets que nous produisons, le dérèglement climatique ne nous jettent-ils pas hors de notre existence ? Spirituellement, nous sommes déjà des exilés climatiques : notre horizon de vie diffère de celui des générations passées. Nous le savons.

Nous devenons étrangers sur notre Terre, dans notre existence, précisément parce que nous manquons de reconnaissance envers Dieu. Nous avons cru dominer la création, tout comprendre, tout gérer, produire notre propre bonheur … et des tonnes de plastique accessoirement. Nous nous sommes passés de Dieu, pris nous-mêmes pour le Créateur et, ainsi, exilés de la joie divine. C’est l’inquiétude qui règne désormais sur Terre. Et pour longtemps …

« Permets que j’emporte de la terre de ce pays », avait dit le syrien Naaman, qui voulait rendre grâces à Dieu. Et c’est en glorifiant Dieu à pleine voix, que le Samaritain se jette face contre terre aux pieds de Jésus, dans l’Évangile. Tous deux sauvés par leur foi, tous deux étrangers qui trouvent enfin une terre où rendre à Dieu un culte véritable, une part de Terre promise, un lieu de repos final et de paix d’où exulte la vraie joie.

C’est l’inquiétude qui fait de nous des étrangers, alors que nous désirons demeurer en paix. Ce n’est pas tant le mouvement qui fait l’exil que l’inquiétude qui l’accompagne. Le progrès n’est pas mauvais en soi, mais quand il suscite une anxiété mondiale, alors on se sait partout en exil de Terre promise, partout en exil de tout repos.

La difficulté d’accueillir l’étranger est d’abord celle de s’accueillir soi, étranger sur sa propre terre, exilé de son espérance, de son bel idéal, de sa vie rêvée. Comment ajouter son inquiétude à la nôtre, alors que nous désespérons de trouver enfin la paix ?

Mais dès que nous découvrons que l’autre aspire comme nous à la même vie paisible, au même repos de l’âme, alors nous retrouvons une terre commune, un terreau d’espérance semblable, une fraternité d’exil et une foi partagée.

C’est la foi qui fait le peuple. Au-delà de la foi en nos cultures, coutumes et traditions, c’est la foi en une même espérance salvatrice qui nous unit. C’est le même désir d’amour et de paix qui fait le peuple humain.

Nous cessons d’êtres des étrangers les uns pour les autres quand nous réalisons que nous partageons la même espérance et la même foi en l’Amour, qui est Dieu.

— Fr. Laurent Mathelot OP