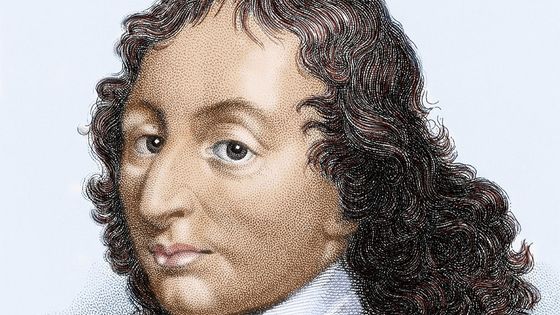

Étiquette : Blaise Pascal

Pape François : une lettre apostolique pour les 400 ans de Blaise Pascal

Le pape François a publié, lundi 19 juin, une lettre apostolique à l’occasion du quatrième centenaire de la naissance de Blaise Pascal. En rendant hommage à cet homme de science et de foi, le pape souligne la grandeur et la misère de l’être humain. « Grandeur et misère de l’homme forment le paradoxe qui se trouve…

Pascal et la Proposition Chrétienne

Extraits de l’Avant-Propos « … La perplexité et le doute qui marquent toujours plus profondément la conscience de soi des Européens (…)…tient pour une large part, il me semble, à une cause qui n’est pour ainsi dire jamais mentionnée : les Européens ne savent que penser ni que faire du christianisme. Ils en ont perdu l’intelligence et…

Blaise Pascal – Pensée 138

400ème anniversaire de sa naissance19 juin 1623 – 19 août 1662 Tous les hommes recherchent d’être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu’ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les hommes vont à la guerre et que les autres n’y vont pas est ce même désir qui…

Blaise Pascal – Pensées

400ème Anniversaire de sa naissance19 juin 1623 – 19 août 1662 C’est une chose si visible qu’il faut aimer un seul Dieu qu’il ne faut pas de miracles pour le prouver. (837) Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et ses royaumes, ne valent pas le moindre des esprits car il connaît tout…